Принцип работы магнитной ленты кратко

Обновлено: 25.06.2024

В википедии, к сожалению, информация почти исключительно потребительского свойства. В БСЭ - настолько локанично, рафинировано и коцептуально, что не сразу вьедешь. Что такое намагниченность участка лента, так и не узнаешь. Но только это не физическое (механическое) перемещение частичек в ленте. Действительно, магнитный слой содержит крупинки магнитного вещества. Только при перемагничивании они никуда не смещаются. Им свойственна остаточная намагниченность после наложения внешнего магнитного поля с направленностью, задаваемой этим внешним полем. Намагниченность применительно к участку магнитофонной ленты означает, что намагниченность крупинок упорядочена, т. е. все они имеют одинаково (или хотя бы почти) направленные вектора остаточной намагниченности (обычно поперек ленты) . Размагниченность участка ленты означает разупорядоченность, разнонаправленность этих векторов.

При записи на ленту в зазоре записывающе головки (электромагнит) формируется достаточное по силе магнитное поле, чтоб выстроить на текущем участке ленты вектора намагниченности в нужном направлении. Естественно, поле записывающей головки модулируется в соответствии со звуком. Либо "в лоб" (на старых моделях) : чем сильнее "звук", тем сильнее намагниченность (тогда действительно почти как на виниле с его "бугорками и ямками" получается) , либо по более сложным алгоритмам, про которые лучше читать в той же БСЭ, указанной Леонидом. И обратный процесс - считываение/воспроизведение. Ключевое слово здесь - индукция. Чередование намагниченных (может быть и с разной величиной намагниченных) и размагниченных участков при перемещении ленты создают переменное магнитное поле которое индуцирует ток в катушке считывающей головки. Дальше происходит фильтрация, обработка и усиление сигнала - по тем же принципам, что и в других звуковоспроизводящих системах.

Принцип : для цифровых данных намагниченные кусочки чередуются с ненамагниченными,

если же рассмотреть старую запись песни - то при большей амплитуде сигнала намагниченность выше.

Это, конечно, весьма условное объяснение - реально используется несколько дорожек записи -

отдельно для низких и высоких частот, для создания стереоэффекта и т. д.

Возьмите аналог : запись на виниловую дорожку - больше бугорок - громче звук, звук выше по частоте-

бугорки идут чаще, и т. д. На магнитной ленте ситуация аналогичная, только вместо бугорков - участки с разноы намагниченностью ленты. Прелесть процесса в том, что намагниченность можно изменять ПЛАВНО, соответственно в отличие от

цифровых носителей получается полноценная АНАЛОГОВАЯ запись, как и в случае с винилом

Из предыдущего ответа непонятно что значит намагничивание.

А это всего лишь физическое изменение положения частичек металлической (ну реально пленки разные бывают - оксиды металов могут быть etc) в основе (как в киселе).

Запись на магнитную ленту осуществляется путем преобразования электрических аудиосигналов в магнитную энергию, которая фиксуруется записью сигнала на движущуюся ленту, покрытую магнитными частицами. Воспроизведение достигается путем преобразования записи на ленте обратно в электрическую энергию, которая затем будет усилена.

Для записи на магнитную ленту используется пластиковая пленка, покрытая крошечными магнитными частицами на одной стороне (лента), движущаяся с постоянной скоростью через магнитофон. Это достигается путем разматывания ленты с одного барабана, пропускания ее через ряд стабилизирующих роликов и направляющих и наматывания ее на второй приемный барабан для хранения. Если скорость изменяется во время воспроизведения или записи из-за неправильных настроек или неисправных двигателей, высота звука будет искажена.

Между барабанами лента проходит через серию магнитных головок, которые преобразуют аудиосигналы в магнитную энергию и обратно. Сначала лента проходит над стирающей головкой, которая (если дорожка поставлена на запись) удаляет все, что хранится на этой дорожке.

Затем идет записывающая или синхронизирующая головка, которая, по сути, представляет собой набор магнитов (по одному на дорожку), каждый из которых имеет проволочную обмотку. Между положительным и отрицательным полюсами каждого магнита находится крошечный зазор, в котором создается электромагнитное поле, которое колеблется в ответ на изменение сигнала. Когда лента проходит мимо, эти импульсы накладывает крошечные магнитные частицы образуя структуру, которая и представляет из себя запись звука.

Звук ленты

Физика, лежащая в основе магнитной ленты, придает этому носителю неповторимый звук, который желателен своими уникальными свойствами насыщения. Лента может поглощать много магнитной энергии, но вместо того, чтобы искажать ее, подобно усилителю, когда тот перегруж сигналом, она мягко компрессирует звук.

Этот эффект насыщения, в сочетании со всеми аналоговыми схемами на входах и выходах, дает ленте точный характер звука, который может быть преднамеренно приукрашен.

Современное использование

Магнитная запись устарела с тех пор, как цифровая технология захватила индустрию, но лента по-прежнему используется многими инженерами, которым приходятся по вкусу ее уникальные тональные свойства, а также стабильность носителя.

По иронии судьбы, но первое преимущество исторически считались недостатком, когда производители проектировали магнитную ленту и оборудование для получения максимально чистого звука.

Но главное массовое примение записи на магнитной ленте сегодня — это облачное хранение цифровых данных. Та сфера, в которой магнитная лента оказалась впереди всех остальных технологий, и используется такими гигантами, как Google, Amazon и Microsoft. Читайте подробнее в отдельном материале: Магнитная лента в мире облачных данных.

В 1898 году датчанин Вальдемар Поульсен продемонстрировал устройство для магнитной записи звука. На тот момент уже существовали фонографы конструкции Томаса Эдисона, на которых умещались десятки секунд записи речи. Для записи звука на фонографе игла наносит звуковую дорожку на сменном барабане. С этой же звуковой дорожки иглой снимают звук.

Телеграфон Поульсена внешне похож: у него тоже есть вертикальный барабан, но из стальной проволоки. На записывающую головку подаётся электрический сигнал, носитель движется с постоянной скоростью около головки и на нём остаётся намагниченность, соответствующая сигналу. Для проигрывания нужна головка воспроизведения, которая проходит и регистрирует изменения магнитного поля проволоки, а затем преобразует их в электрический сигнал. В 1900 году на проволоке остался голос императора Австрии Франца Иосифа I — на сегодня одна из старейших доживших до наших дней магнитных аудиозаписей. В последующем телеграфоны продавались как устройства записи речи для быта, для развлечения и в качестве диктофона.

Конечно, устройство из позапрошлого века обладало своими особенностями. К примеру, у изобретения Поульсена усилителя сигнала не было, поэтому звук нужно было слушать в наушниках. Качество записи было лишь незначительно выше, чем у механических фонографов. Но принципы функционирования телеграфона остались ровно теми же, что и у устройств куда сложнее его. Эти устройства научились записывать звук высокого качества, данные и даже видео. Для этого инженерам пришлось решить не один десяток проблем.

В 1928 году Фриц Пфлеймер изобрёл новый тип носителя. На длинную полоску бумаги они нанёс порошок оксида железа Fe2O3 — это вряд ли могло напомнить тёмно-коричневую плёнку аудиокассет. Магнитная лента обрела свои очертания в результате дальнейшей работы немецкой компании электроники AEG и химического гиганта BASF. Хотя всё это происходило до Второй мировой, за пределы Германии новинка вышла лишь в качестве трофейных образцов. До этого были обрывочные сведения, вызванные режимом секретности.

AEG Magnetophon Tonschreiber B с немецкой радиостанции, собран после 1942.

Студии звукозаписи, которые до этого всё ещё писали на механические мастер-диски, быстро оценили преимущества новинки. Двадцать лет, 1945 по 1965 года, стандартом в студиях была лента. Наступила магнитная эра. Можно было записывать треки длиннее, чем раньше, комбинировать записи нескольких разных людей. Магнитная лента позволяла собрать запись каждого из инструментов в их самом удачном качестве в единую форму. У звуковиков в работе появилась пластичность, которая была доступна разве что в монтаже кино.

На магнитную ленту пытались записывать и видеосигнал. На тот момент киноплёнка была единственным носителем видео. Даже для телевидения сигнал писали на киноплёнку в специальных установках-кинорегистраторах. Аппараты, по сути, были камерой, телевизором и специальной системой синхронизации скачкового механизма. Запись телесигнала была нужна даже не для далёких потомков, а для ретрансляции телесигнала в других часовых поясах. К 1954 году телеиндустрия потребляла плёнки больше, чем все студии Голливуда.

Логично попробовать приспособить новый перезаписываемый носитель под видео — в чём-то оно довольно похоже на аудиосигнал. Одно различие мешало. Полоса частот у аналогового телесигнала куда шире, чем у звука — 5—6 мегагерц и выше против различаемых человеческим звуком 20 килогерц.

Если пустить ленту на обычной скорости аудиозаписи и попытаться записать телесигнал, то ничего хорошего не получится. Записывающая головка создаёт меняющееся магнитное поле, и частицы пыли намагничиваются соответствующим образом. Лента протягивается на постоянной скорости, затем намагничивается следующая крошечная полоска частиц. Но если магнитное поле меняется слишком быстро, то частицы будут намагничены в случайном направлении.

Чем-то похожим занималась американская RCA. К 1953 году была достигнута запись цветного и чёрно-белого телевидения на, соответственно, полудюймовую (12,7 мм) и четвертьдюймовую (≈6 мм) плёнку. Для цветного сигнала на плёнку писали пять параллельных дорожек: красная, голубая, зелёная составляющая, синхронизация и звук. Для чёрно-белой нужно было лишь две дорожки: одноцветная картинка и звук. Скорость ленты составляла более 9 метров (360 дюймов) в секунду.

В 1958 году после лет доработки аппарат VERA демонстрируют на телевидении. На тот момент установка уже устарела: американская Ampex в 1956 году показала коммерчески доступный видеомагнитофон, который тратил куда меньше магнитной ленты. Для этого нашли другой способ записи.

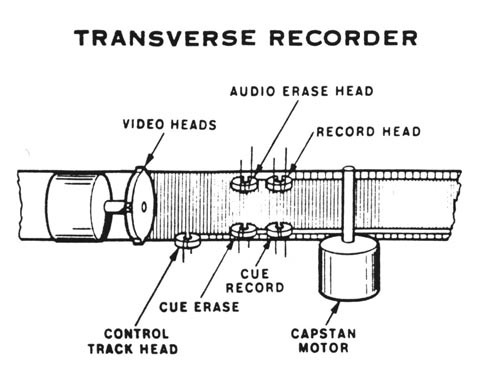

Понятно, что для записи видео на магнитную плёнку нужно движение, но без неосуществимо быстрой промотки. Для этого головки записи разместили на барабане, быстро вращающемся перпендикулярно направлению движения ленты.

Таким образом головки оставляют на ленте последовательность поперечных параллельных строчек с сигналом в частотной модуляции. Так можно использовать почти всю ширину, оставляя на боках немного места для вспомогательной информации. В результате магнитную ленту можно пропускать с адекватной скоростью, а головки движутся достаточно быстро для записи информации.

Для воспроизведения с плёнки нужна синхронизация, метки которой пишутся на этой же ленте обычными, невращающимися головками. Обычные головки пишут аудиодорожку. На практике запись осуществлялась на двухдюймовую (50,8 мм) ленту формата Quadruplex (Квадраплекс). Как следует из названия, на вращающемся барабане размещались четыре головки. Барабан вращался со скоростью 14 440 (NTSC) или 15 000 (PAL) оборотов в минуту. На одной бобине умещалось 90 минут видеозаписи.

Подобную технологию записи изобрели в относительно небольшой на тот момент американской компании Ampex, основанной эмигрантом российского происхождения Александром Матвеевичем Понятовым. VRX-1000 стал первым коммерчески успешным видеомагнитофоном. Его разработка началась ещё в октябре 1951, а готовый вариант был представлен лишь в 1956 году.

Одна из первых демонстрацией выглядела как запись всех присутствующих на плёнку в течение примерно двух минут, перемотка и демонстрация на экране телевизора картинки. Во время проигрывания повисла абсолютная тишина, затем начались бурные овации.

VRX-1000 Mark IV стоил 50 000 долларов (порядка 450 тысяч $ сегодня), каждая бобина разработанного Ampex формата Quadruplex обходилась в 300 долларов (≈2700 $ в 2016). При этом плёнка стиралась уже через 30 использований. Очевидно, что первыми покупателями были крупные телестудии.

Поперечно-строчная видеозапись имела серьёзные недостатки. К примеру, воспроизводить видео замедленно или сделать стоп-кадр было невозможно. Каждая из видеодорожек представляла из себя лишь часть картинки. Для NSTC каждый кадр требовал 16 дорожек, для PAL — 20. Лишь при воспроизведении с нормальной скоростью получалась различимая картинка. Кстати, если у четырёх головок на барабане были малейшие различия, они проявлялись на картинке. Монтаж стандарта Q вызывал трудности: была нужна точная синхронизация. Ленту монтировали так же, как и обычную киноплёнку: её разрезали и склеивали. Лишь позже появились специальные аппараты для монтажа.

Системы с наклонно-строчной записью были лишены этих проблем. Как и следует из названия, в них вращающийся барабан с головками формирует строчки на ленте под наклоном. Если обернуть вращающийся барабан лентой почти полностью, длинная строчка будет вмещать целый кадр. При остановке движения ленты он будет продолжать считываться, давая эффект стоп-кадра. Если проматывать вперёд или назад, то на экране тоже будет картинка.

Сравнение систем с поперечно-строчной и наклонно-строчной записью.

Тот же эффект можно достичь, если обернуть лентой лишь половину барабана, но использовать две головки — всё так же один оборот барабана будет означать считывание или запись одного кадра. В дальнейшем число головок только увеличивалось для добавления высококачественного звука или для уменьшения размера барабана.

Портативный видеомагнитофон Sony BVH-500 для магнитной ленты формата C шириной 1 дюйм и его нормальный шум работы с открытой крышкой. В левом нижнем углу заметен крупный барабан со считывающими головками.

И у этого метода записи были свои проблемы. Магнитная лента иногда незначительно растягивается, скорость вращения отдельных элементов варьируется, меняется угол работы барабана относительно дорожек ленты, а иногда магнитофон и вовсе начинает жевать ленту. Магнитофоны требовали высокой точности исполнения и, в ответственных ситуациях, дублирования.

Для контакта видеоголовок с двухдюймовой лентой в устройствах поперечно-строчной записи нужен вакуумный прижим, а газовые подшипники требуют компрессор. Представить себе огромную шумящую установку в быту обычного человека сложно. Поэтому для бытовых видеомагнитофонов использовали только наклонно-строчную запись.

Ampex VR-2000. Поддержка цвета и перемотки путём записи видео на специальный жёсткий диск HS-100 массой 2,3 кг частотой вращения 60 (NTSC) или 50 (PAL) оборотов в минуту. На диск можно было записать 30 (установка для NTSC) или 36 (для PAL) секунд видео. Затем видео можно было ещё раз воспроизвести в обычной скорости, в замедленном виде или вообще остановить.

Кроме этих проблем обывателю вряд ли захочется возиться с магнитной лентой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что популярность получили кассетные системы, где в режиме нормального функционирования пользователь никогда не касается ленты. Магнитофоны сами оборачивают ленту около головок.

Sony CV-2000 на полудюймовую ленту, один из первых видеомагнитофонов для домашнего использования. Заметна та сложность, которую вызывает обращение с лентой.

В семидесятых обычный человек впервые мог выбрать, что хочет смотреть он, а не довольствоваться доступным только в кино и по телевидению. Впервые появились возможности для нелицензионного копирования и записи показываемого по ТВ. Появились первые форматы видеокассет: квадратная коробочка VCR, вставляемая в N1500 фирмы Philips и быстро почивший Cartrivision.

К середине семидесятых на передний план вышли разработанный Sony формат Betamax и VHS от JVC. За этим последовала обширная война форматов, конкурентное противостояние двух проприетарных способов записи видео за звание общепризнанного. Каждая из кассет обладала своими преимуществами и недостатками. Betamax давал незначительно лучший формат картинки, но на обычном телевизоре разница с VHS практически не ощущалась. На VHS можно было записывать куда больше видео: 120, 240 минут или даже больше против часа и более у Betamax.

Массовое попадание в страну видеокассет формата VHS оставило в воспоминаниях о концах восьмидесятых послевкусие эпохи кино в пиратском переводе. Вряд ли это было бы возможно, если бы фильмы на Западе распространяли только на каком-нибудь некопируемом LaserDisc.

С середины девяностых годов телестудии начали уходить с магнитной ленты. Её место заняла цифровая запись. Сложный видеомонтаж, создание спецэффектов, перезапись без потери качества — всего этого лента предоставить не могла. Старые системы несовместимы с телевидением высокой чёткости, которое сегодня используется повсеместно. Не помогли даже цифровые форматы магнитной плёнки и стандарты кассет высокой чёткости. Сегодня видео для профессиональных целей пишут и хранят в цифровой форме на твердотельных накопителях, иногда жёстких дисках.

В быту видеомагнитофоны продержались на несколько лет дольше. Аудиокассеты ушли под натиском CD, видео на магнитной плёнке уступило место DVD. Позднее за место под солнцем начали бороться HD-DVD и Blu-ray, каждый из которых давал картинку ещё лучше. Но это уже совсем другая война форматов. На тот момент судьба громоздких кассет с множеством хрупких движущихся частей и лентой, которую нужно перематывать для достижения нужного момента, мало кого интересовала. Дешёвый доступ в Сеть привёл к тому, что видео часто уже не покупают на носителях и даже не качают, а смотрят в онлайне по запросу.

Видеокассеты остались только в фильмах ужасов — VHS сегодня больше не выпускают. Умирает не только формат, но и записи на нём — они живут 10—20 лет. Размагничивается лента, разлагается порошок на ней, рассыпаются пластиковые кассеты.

Магни́тная ле́нта — носитель информации в виде гибкой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи. Устройства для записи звука и видео на магнитную ленту называются соответственно магнитофон и видеомагнитофон. Устройства для хранения компьютерных данных на магнитной ленте называется стример.

Магнитная лента произвела революцию в вещании и записи. Вместо прямых эфиров в телевизионном и радиовещании стало возможным производить предварительную запись программ для последующего воспроизведения. Первые многодорожечные магнитофоны позволяли производить запись на несколько раздельных дорожек от различных источников, а затем впоследствии сводить их в конечную запись с наложением необходимых эффектов. Также развитию компьютерной техники послужила возможность сохранения данных на длительный период с возможностью быстрого доступа к ним.

Содержание

Звукозапись

Магнитная лента была разработана в 1930-е годы в Германии при сотрудничестве двух крупных корпораций: химического концерна BASF и электронной компании AEG при содействии немецкой телерадиовещательной компании RRG.

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер (Fritz Pfleumer), после ряда экспериментов с различными материалами, сделал напыление порошком оксида железа на тонкую бумагу с помощью клея. В 1928 году он получил патент на применение магнитного порошка на полоске бумаги или кинопленке. В этом же году он демонстрирует свой прибор для магнитной записи с бумажной лентой публике. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, её можно было обрезать и склеивать. В 1936 году Национальный суд Германии признал права по патенту Пфлеймера недействительными, так как покрытие бумажной ленты железным порошком было изложено ещё в патенте Поульсена от 1898 года.

Фридрих Маттиас (Friedrich Matthias) из IG Farben/BASF разработал многослойную плёнку, состоящую из подложки, клея и напыления порошком оксида железа. В 1939 году BASF представил публике эту плёнку. Это изобретение было революционным. Параллельно этому инженер Уолтер Вебер работал над улучшением качества воспроизведения магнитофонов, производимых AEG. Он проводил эксперименты с подмагничиванием пленки. Опытным путем было доказано, что высокочастотное подмагничивание переменным током намного улучшает качество воспроизведения. Весной 1940 года Вебер получает патент на технологию высокочастотного подмагничивания переменным током, и уже в 1941 году AEG выпускает новую модель магнитофона: Magnetophon K4-HF. Технические характеристики этой модели аппарата магнитной записи превосходили все существовавшие тогда аппараты магнитной записи: благодаря открытой Вебером технологии, отношение сигнал/шум составило 60 дБ, а воспроизводить он уже мог частоты выше 10 кГц.

В 1942 году AEG начала проводить эксперименты по стереофонической записи звука.

Наиболее распространенными были катушечные и кассетные магнитофоны, производившие запись на катушки или кассеты соответственно. Также в профессиональной звукозаписи использовались студийные многодорожечные (с 8 и более дорожками) многоканальные катушечные магнитофоны. Для хранения аудио в цифровой форме применялись форматы цифровой звукозаписи на магнитную ленту Digital Audio Tape и ADAT.

Видеозапись

Первый в мире видеомагнитофон был представлен фирмой Ampex 14 апреля 1956 года. Небольшая компания, основанная русским эмигрантом Александром Матвеевичем Понятовым в Калифорнии, смогла сделать настоящий прорыв в технологии видеозаписи изобретя поперечно-строчную видеозапись и применив систему с вращающимися головками. Они использовали ленту шириной 2 дюйма (50,8 мм), которая наматывалась на бобины — так называемый формат Q (Quadruplex). 30 ноября 1956 года – Си-Би-Эс впервые использовала "Ампэкс" для отсроченного выпуска в эфир программы новостей. [1] Видеомагнитофоны произвели настоящую технологическую революцию на телецентрах.

В 1969 году компания Sony представила формат наклонно-строчной аналоговой магнитной видеозаписи U-matic. Это первый кассетный формат, использующий видеокассету, с магнитной лентой ширины 3/4 дюйма.

Настоящим прорывом в бытовой видеозаписи стал формат VHS, представленный компанией JVC в 1976 году. Недорогие и надежные видеомагнитофоны, а также удачный маркетинг способствовали массовому распространению формата. [3]

В 1982 году Sony выпустила систему Betacam. Частью этой системы была видеокамера, которая впервые в одном устройстве объединяла и телевизионную камеру и записывающее устройство. Между камерой и видеомагнитофоном не было кабелей, таким образом, видеокамера давала значительную свободу оператору. В Betacam используется 1/2" кассеты. Он быстро стал стандартом для производства теленовостей и для студийного видеомонтажа.

В 1986 году Sony представила первый цифровой формат видеозаписи D1, стандартизованный SMPTE, это положило началу эры цифровой видеозаписи. Наиболее распространенным бытовым форматом цифровой видеозаписи стал формат DV, представленный в 1995 году.

Хранение данных

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании Eckert-Mauchly Computer Corporation на ЭВМ UNIVAC I. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12,65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 128 символов на дюйм (198 микрометров / символ) на восемь дорожек.

В 1964 году семейства IBM System/360, в фирме IBM был принят стандарт 9-дорожечной ленты с линейной записью, который впоследствии распространился также в системах других производителей и широко использовался до 1980-х годов.

В домашних персональных компьютерах 1970-х и начала 1980-х годов (вплоть до середины 1990-х) в качестве основного внешнего запоминающего устройства во многих случаях использовался обычный бытовой магнитофон и компакт-кассета.

В 1989 году компаниями Hewlett-Packard и Sony на базе аудиоформата DAT был разработан формат хранения данных DDS (англ. Digital Data Storage ).

В 1990-е годы для систем резервного копирования персональных компьютеров были популярны стандарты QIC-40 и QIC-80, использовавшие небольшие кассеты физической ёмкостью 40 и 80 Мбайт соответственно.

Читайте также: