Приказ общественного призрения кратко

Обновлено: 28.06.2024

ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ - в Российской империи государственно-общественные губернские и областные учреждения, организовывавшие и содержавшие больницы, заведения социального призрения, а также начальные школы, воспитательные, работные и смирительные дома.

Первые в России территориальные органы социального обеспечения и организаторы благотворительных фондов. Создавались в соответствии с губернской реформой 1775 года. Первые приказы общественного призрения учреждены в Новгородской (1776 год), Тверской, Ярославской (1778 год), Владимирской, Костромской, Курской и Псковской (1779 год) губерниях, в 1780-82 годах открыты ещё в 24 губерниях, позднее - практически по всей России (действовали в 40 губерниях к 1800 году, в 57 - к 1830 году). Подчинялись Сенату, с 1802 года - МВД (в 1810-1819 годах Министерству полиции). Состав присутствия приказов: губернатор (председатель), 6 выборных заседателей сословных судебных учреждений, с 1801 года - 3 заседателя совестного суда (представляли дворянство, горожан губернского города и свободных крестьян). С 1820-х годов вводилась также должность так называемого непременного члена, игравшего ведущую роль. По делам своих уездов в работе приказов участвовали уездные предводители дворянства. Решения присутствия исполнял смотритель заведений приказа общественного призрения.

Приказы общественного призрения при участии благотворителей сделали доступной социальную и медицинскую помощь для простых горожан и части крестьянства. Они постоянно расширяли сеть подведомственных заведений: в 1802 году их было 333, в 1833 году - 402 (13,5 тысяч коек, 118 738 призреваемых). В 1855 году содержали 557 больниц (главный предмет расходов приказов; были рассчитаны на 19,9 тысяч пациентов), 123 богадельни (7,2 тысяч призреваемых), 51 рабочий и смирительный дом (2,4 тысяч заключённых, занятых на обязательных работах), 47 домов и отделений для умалишённых (1,7 тысяч больных), 20 сиротских домов и 3 их отделения (призревалось 1 тысяч человек), 18 воспитательных домов и их отделений, 9 инвалидных домов для отставных солдат и обер-офицеров, 16 училищ и отделений для детей канцелярских служителей, 5 фельдшерских школ. Оказывали также помощь общественным благотворительным организациям, учебным заведениям, церковным приходам, отдельным нуждающимся, оплачивали обучение воспитанников подведомственных учреждений в средних и высших учебных заведениях (4,7 тысяч человек в 1841 году) и прочих.

Часть функций крупнейших по масштабам деятельности Московского и Санкт-Петербургского приказов в 1833 году передана советам заведений общественного призрения Ведомства учреждений императрицы Марии. После земской реформы 1864 года приказы общественного призрения упразднены в губерниях, где вводились земства, их капиталы и подведомственные заведения переданы земским и городскими органам самоуправления, работные и смирительные дома - комитетам Попечительного о тюрьмах общества. Последние приказы (15 к 1901 году, 7 к 1914 году) упразднены в 1918 году.

Императрица Екатерина II

Управлял Приказом под председательством губернатора попечительский совет из шести заседателей от местного сообщества: двух выборных из местных дворян, двух из купцов и мещан, двух выборных из крестьян. Приказы могли приглашать на заседания предводителя дворянства и городского голову. Такая организация Приказов воплощала идею Екатерины II об общественном участии в деле помощи бедным. С 1802 года, после учреждения министерств, Приказы подчинялись Министерству внутренних дел.

Первыми открылись губернские Приказы в Новгороде (1776), Твери и Ярославле (1778), Владимире, Костроме, Курске и Пскове (1779). В 1780–1782 годах они начали действовать еще в 24 губерниях, включая Санкт-Петербургскую и Московскую. К 1800 году Приказов насчитывалось уже 40, а к 1830 году – 57.

Каждому Приказу отпускалось 15 тыс. руб. из бюджета губернии в качестве начального капитала. Кроме того, Приказы до 1860 года выполняли функцию государственных кредитных учреждений (банков в стране еще не было) и таким образом получали возможность для дополнительного изыскания средств. Помещики, а с 1806 года и купцы, могли получить ссуды под залог недвижимости с уплатой 5-6 процентов годовых. Деньги, полученные Приказами за предоставление ссуд, шли на благотворительность.

Дом призрения ближнего в Ярославле, основанный в 1786 году. Фото начала ХХ века, когда в здании размещалась гимназия

К середине 1830-х годов заведений, построенных на частные средства, было уже полтора десятка. Среди них Дом призрения ближнего в Ярославле (1786), богадельня в Оренбурге (1819), Странноприимный дом в городе Торопце Псковской губернии (1820), больница в Калуге (1826) и другие.

В Доме призрения ближнего в Ярославле воспитывались сироты обоего пола, кроме детей крепостных крестьян. Заведение создали на пожертвования 150 местных жителей, откликнувшихся на призыв генерал-губернатора Алексея Мельгунова. Постройка каменного здания обошлась в 18 тыс. руб. (сейчас – корпус Ярославского университета имени П.Г. Демидова). Содержалось это заведение на проценты с пожертвованных капиталов. Самый большой взнос поступил от владельца кожевенного завода Ивана Кучумова и его семьи – более 23 тыс. руб.

Портрет ярославских деятелей благотворительности – губернатора Алексея Мельгунова и купца Ивана Кучумова. Художник Дмитрий Коренев. 1780-е годы

Портрет калужского купца-благотворителя Ивана Золотарева. Неизвестный художник. Первая половина XIX века

Количество заведений в ведении Приказов с каждым годом увеличивалось. В 1802 году их было 333 (о числе призреваемых данных нет), в 1833 – 402 (118 738 призреваемых), в 1852 – 827 заведений (235 593 призреваемых). В 1862 году в Приказах числилось 768 благотворительных заведений, в том числе 519 больниц, 44 дома умалишенных, 64 учебно-воспитательных заведения (сиротских и воспитательных домов, училищ, фельдшерских школ), 111 богаделен и инвалидных домов, 30 смирительных и работных домов.

К 1810 году капиталы Приказов составляли 6 млн руб., к 1825 – уже 25 млн руб., к 1834 – 39,5 млн руб. А к 1862 году сумма эта выросла почти до 100 млн руб. Для дополнительного прироста капиталов деньги Приказов хранились в ценных бумагах, как правило, в облигациях Главного общества российских железных дорог под четыре с половиной процента годовых.

Создание Приказов было прогрессивным явлением для эпохи конца XVIII – начала XIX века: социальная и медицинская помощь стала доступной для многих людей из непривилегированных слоев. Однако с 1810-х годов эффективность работы Приказов снижается. Постепенно их деятельность выходит из-под контроля местных заседателей, и управление сосредоточивается в руках чиновников. Приказы бюрократизируются. В результате ревизий, проведенных Министерством внутренних дел в 1826 году, вскрылось воровство Тульском, Курляндском, Гродненском губернских Приказах. Проворовавшиеся чиновники пошли под суд.

Земская реформа 1864 года упразднила Приказы в 34 губерниях, передав заведения под контроль земского и городского общественного управления. В 1901 году Приказы действовали лишь в 15 губерниях Европейской части России, а к 1914 году их число вовсе сократилось до семи. В 1918 году Приказы прекратили существование.

Для дальнейшего чтения:

1. Мушинский К. Устройство общественного призрения в России. СПб., 1862.

2. Подробное обозрение благотворительных действий Приказов общественного призрения // Журнал Министерства внутренних дел. 1856. Ч.ХVI. Кн.3. Отд.2. С.146–162.

3. Максимов Е.Д. Приказы общественного призрения в прошлом и настоящем // Трудовая помощь. 1901. №№9–10.

4. Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX века. М., 2005. С.183–192.

В XVIII веке жизнь основного населения России (крестьянства) была нелегкой. Наделы маленькие, подати большие, а еще и помещику нужно барщину отрабатывать. Некоторые не выдерживали и подавались в города, но там было еще хуже - редко кому удавалось выбиться "в люди". Целые шайки нищих бродили по улицам, ночью в некоторые районы лучше было не соваться - получишь нож в спину. Правители сначала пытались бороться с этим насильственными методами - арестами, ссылками в Сибирь и телесными наказаниями. Но нужны были и другие меры, и в 1775 году императрицей Екатериной Великой были созданы приказы общественного призрения - первые в России учреждения благотворительной помощи.

Предыстория и причины зарождения

Нужда в создании приказов общественного призрения назрела еще в начале XVIII века. Сам Петр Великий пытался решить эту проблему, учреждая в 1724 году городские магистраты. Этим органам местного самоуправления предписывалось, помимо всего прочего, содержать смирительные дома (тюрьмы), школы и сиротские приюты. Это был первый случай в истории России, когда государство попыталось взять под опеку неимущие слои населения. Но всего через год после этого император скончался, а магистраты из влиятельных органов самоуправления превратились в мелкую судебную инстанцию.

Создание приказов общественного призрения

Екатерина была продолжательницей всех начинаний Петра и осуществила многое, что не удалось ее великому предшественнику. Но она решила не налагать функции социальной помощи на губернаторские канцелярии, а создать для этого особые учреждения. И в 1775 году указом императрицы в каждой губернии создали свой приказ общественного призрения. В его главе становился губернатор, который и контролировал работу учреждения. Помогали ему в этом три выборных депутата от каждого сословия - дворянства, мещанства и поселян.

Средства приказам выделяли весьма скудно: как раз в этот момент Россия вела войны с Турцией, и сильно тратиться на содержание приказов общественного призрения бюджет не мог. Финансовый вопрос решался в основном за счет частных пожертвований, взыскания штрафов и прочих нерегулярных доходов. Зато у отдельных губернских приказов была практически полная самостоятельность: формально все они подчинялись министерству внутренних дел, но власть практически не вмешивалась в их работу.

Деятельность приказов общественного призрения

Задачи перед приказами ставились обширные - содержание богаделен, приютов, сумасшедших домов, аптек и бесплатных больниц, и даже пенитенциарных учреждений - открывали так называемые смирительные дома, где отбывали наказания за мелкие преступления вроде телесных повреждений. Кроме того, до определенного периода всем начальным образованием в России заведовали приказы общественного призрения - все народные (то есть бесплатные) школы находились в его ведении. Некоторым своим воспитанникам приказы спонсировали даже высшее образование - в 1841 году более 4500 тысяч человек обучались в университетах за счет этих учреждений.

Основные успехи

Но основным направлением работы приказов было устройство больниц. Здравоохранение России в то время находилось на крайне низком уровне. Крестьяне не могли себе позволить ехать в город и нанимать врача за большие деньги и лечились чем придется. Был очень высокий уровень детской смертности: почти в каждой семье, даже дворянской, было по умершему ребенку. Приказы открывают новые бесплатные лечебницы по всей территории Российской империи. Там могли получить помощь неимущие слои населения - рабочие, мастеровые, бродяги, арестанты, вольноотпущенные крестьяне. Параллельно создаются сиротские приюты для "подкидышей" - малышей, которых в младенчестве бросили родители.

Финансовые проблемы

На все вышеперечисленное приказам нужны были деньги, и пожертвований на все не хватало. В 1775 году, сразу после своего указа, Екатерина пожертвовала каждому губернскому приказу 15 тысяч рублей - большая сумма для того времени. Для сравнения: размер подушной подати (аналог сегодняшних налогов) составлял для крестьян от 1 до 2 рублей в год. Но даже таких огромных средств надолго не хватило. Сыграла свою роль и коррупция. Для содержания приказов им было разрешено вести финансовую деятельность. Деньги приказам приходили:

- из частных пожертвований;

- штрафов, сборов и других мелких денежных поступлений;

- возвращения ссуд (каждый человек мог взять в долг до 500 рублей);

- доход от работных домов и фабрик, которые принадлежали приказам;

- доход от продажи займов.

Со временем финансовая деятельность приказов вытеснила их первоначальную функцию как органов социальной защиты. Так, Ярославский приказ общественного призрения все средства, полученные в 1777-1784 годах, роздал под проценты в качестве займов! Приказы начали открывать свои сберкассы по всей стране и вскоре могли превратиться в первые банки.

Дальнейшая история

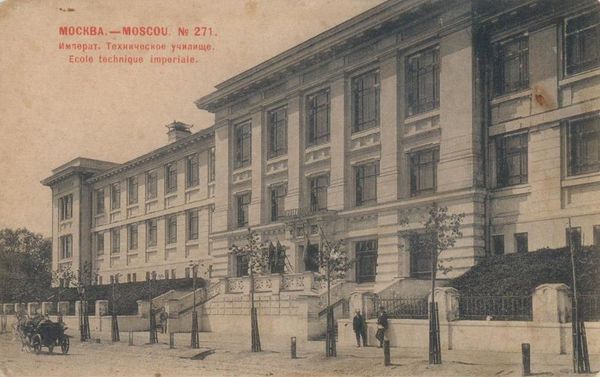

Вскоре начался более тщательный контроль со стороны государства над финансовой деятельностью приказов. Уже при Александре Первом были введены более жесткие правила контроля над доходами этих учреждений. Ведь многие губернаторы использовали средства для своих собственных нужд, направляя их на строительство особняков, сады и фонтаны. Теперь МВД начало жестко контролировать все ссуды приказов, ограничивая ставку по ним в 6 % годовых. Тем не менее это не означало свертывания благотворительности - пример подавала сама вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она из своих личных средств спонсировала открытие нескольких образовательных учреждений в Москве, Харькове и Симбирске. А основанное ей Московское ремесленное училище со временем выросло в МВТУ - Московский технический университет им. Баумана.

Упадок приказов

Со временем роль приказов общественного призрения в России начала падать. Многие меценаты - купцы, помещики - жертвовали свои деньги напрямую на строительство больницы, приюта или училища, минуя приказ. Так гораздо надежнее - и больше почета, и деньги не разворуют. После великих реформ Александра Второго многие их функции перешли земским учреждениям - контроль за народным образованием, больницами и приютами. С 1 января 1869 года все оставшиеся у приказов общественного призрения средства были распределены по губерниям, а сами они в большинстве регионов - расформированы.

Но на этом их история не закончилась. До начала ХХ века еще в 13 не земских губерниях и области войска Донского приказы существовали, и весьма успешно. А русская благотворительность принимала новые, более развитые формы, уже не зависящие от государства. Так, во время правления Николая Второго был создан Комитет по разбору нищенствующих, который решал задачи по помощи неимущим. Правительство в связи с угрозой революции и бунтов не поддерживало эти начинания, но, несмотря на это, в 1910 году состоялся I Съезд русских деятелей по призрению, объединивший представителей самых разных сословий в деле социальной помощи. Второй съезд в 1914-м должен был уже решать конкретные вопросы по помощи беднякам и нищим, но помешало начало Первой мировой войны.

Архив М. В. Золотарёва Дом призрения ближнего в Ярославле (ныне здание занимает физический факультет Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова). Фото. Нач. 20 в.

ПРИКА́ЗЫ ОБЩЕ́СТВЕННОГО ПРИЗРЕ́ НИЯ, в Рос. империи государственно-общественные губернские и областные учреждения, организовывавшие и содержавшие больницы, заведения социального призрения, а также начальные школы (до 1782), воспитательные, работные и смирительные дома; первые в России территориальные органы социального обеспечения и организаторы благотворит. фондов. Создавались в соответствии с губернской реформой 1775 . Первые П. о. п. учреждены в Новгородской (1776), Тверской, Ярославской (1778), Владимирской, Костромской, Курской и Псковской (1779) губерниях, в 1780–82 открыты ещё в 24 губерниях, позднее – практически по всей России (действовали в 40 губерниях к 1800, в 57 – к 1830). Подчинялись Сенату, с 1802 – МВД (в 1810–19 Мин-ву полиции). Состав присутствия приказов: губернатор (пред.), 6 выборных заседателей сословных судебных учреждений, с 1801 – 3 заседателя совестного суда (представляли дворянство, горожан губернского города и свободных крестьян). С 1820-х гг. вводилась также должность т. н. непременного члена, игравшего ведущую роль. По делам своих уездов в работе приказов участвовали уездные предводители дворянства. Решения присутствия исполнял смотритель заведений приказа общественного призрения.

Читайте также:

- Актуальность темы ии кратко

- Методические рекомендации для учеников по написанию исследовательской работы начальная школа

- Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах кратко

- Развитие операционных систем для локальных сетей кратко

- Какова структура общества дайте характеристику основных его элементов кратко