Освобождение и проблемы развития бывших колоний кратко

Обновлено: 25.06.2024

После окончания Второй Мировой войны, на территории южной и центральной Африки существовало всего три независимых государства - Эфиопия, Южно Африканский Союз и Либерия. В остальных государствах в этот период значительно усилилось антиколониальное движение.

Крушение апартеида и колониализма

В 1947 году, под давлением обязательств ратифицированных в положениях ООН, колониальные государства были вынуждены ослабить свое давление на африканские колонии. Однако правительства Великобритании и Франции сохранили право размещения на территориях колоний своих военных объектов, что де факто сохраняло их контроль над государствами.

Окончательное крушение метрополий началось только в 1960, когда 17 африканских стран получили независимость. Колониальные режимы, к началу 70- х годов, сохранились только на юге Африки.

Франция и Великобритания отказались от власти в колониях мирным путем, так как пытались сохранить статус демократических либеральных государств. Кардинально противоположной оказалась политика Португалии, правительство которой наотрез отказывалось предоставить своим колониям свободу.

В 1973 -74 годах Португалией были развязаны военные конфликты с Мозамбиком и Анголой, с целью подавления антиколониальных движений. В 1974 году на этой почве в Португалии произошла демократическая революция, результатом которой стало предоставление независимости всем колониям.

Проблемы развития африканских государств

Обретение независимости повлекло за собой возникновение новых проблем, опыта решений которых у народов бывших колониальных государств не было. Освобожденные государства получили новые границы, которые абсолютно не соответствовали этническим.

Это стало причиной развязки многих вооруженных конфликтов, несмотря на решение ООН, которое запрещало изменение границ африканских государств. Африка стала театром межэтнических войн и сепаратистских движений. Ужесточение конфликтов привело к тому, что во внутренние противостояния африканцев вынуждены были втянуться США, СССР и Куба.

Бывшие метрополии сохраняли политический и военный нейтралитет. Затянувшиеся войны повлекли за собой упадок промышленности и сельского хозяйства африканских государств. Внутренние ресурсы для проведения модернизации народного хозяйства отсутствовали, а зарубежные инвесторы не спешили вкладывать свои средства из-за политической нестабильности.

Вместе с тем, значительный прирост населения в этот период привел к острому продовольственному дефициту, и даже голоду в отдельных регионах. Существенные удар по экономическому развитию был нанесен и коммунистическим курсом политического развития, которые выбрали многие африканские государства.

В таких странах, как Конго, Зимбабве, Сомали и Ангола действовали жесткие тоталитарные режимы, которые во многом повторяли сталинскую модель. Помощь Советского Союза дружественным республикам оказалась неэффективной: в запустение пришли все предприятия.

Для работы в промышленной сфере не хватало специалистов, так как большинство граждан африканских стран, не имело даже начального образования. Проблема развития африканского континента уже в начале 80-х вышла на международный уровень. С развалом Советского Союза, поток капитала в казну развивающихся стран резко прекратился.

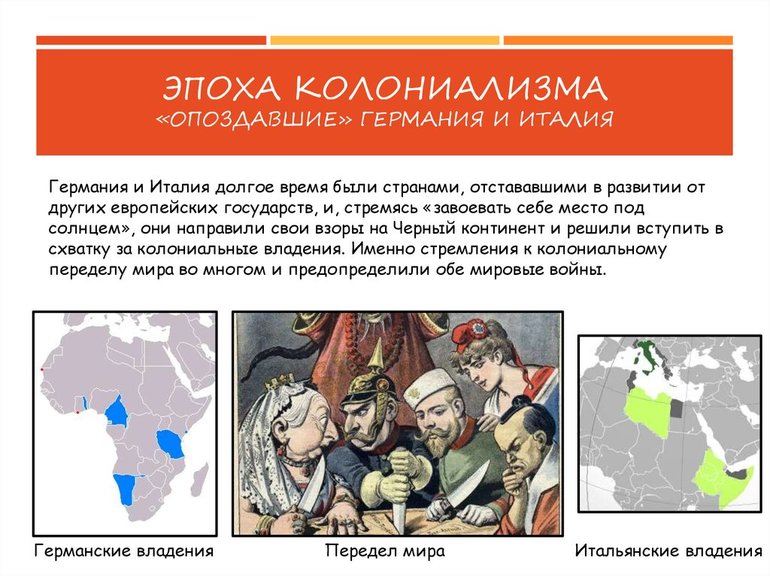

Колониализм — это система господства группы развитых стран (метрополий) над остальным миром в XVI—XX вв. Особенность политики была в том, что завоевывались народы, которые на тот момент не отличались экономическим развитием. Эксплуатация территорий позволила получить определенную материальную выгоду.

Исторический экскурс

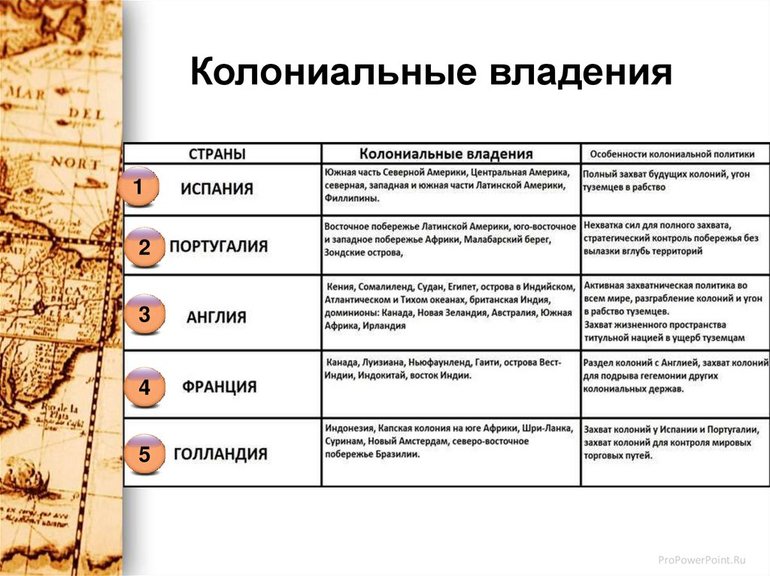

Предпосылки колонизации появились во время Великих Географических Открытий. В это время была открыта Индия и Америка. Европейцы демонстрировали технологическое развитие. У них были парусные суда и огнестрельное оружие. Первые колонии основали испанцы, а ограбление индейцев способствовало развитию европейской банковской системы.

Стремительное развитие промышленности нуждалось в ресурсах, поэтому в Европе были заинтересованы в том, чтобы найти источники сырья. После захвата территории государство устанавливало монополию на владение землями, а местное население оказывалось рабами. Благодаря этому в XVII века Англия стала лидером по развитию.

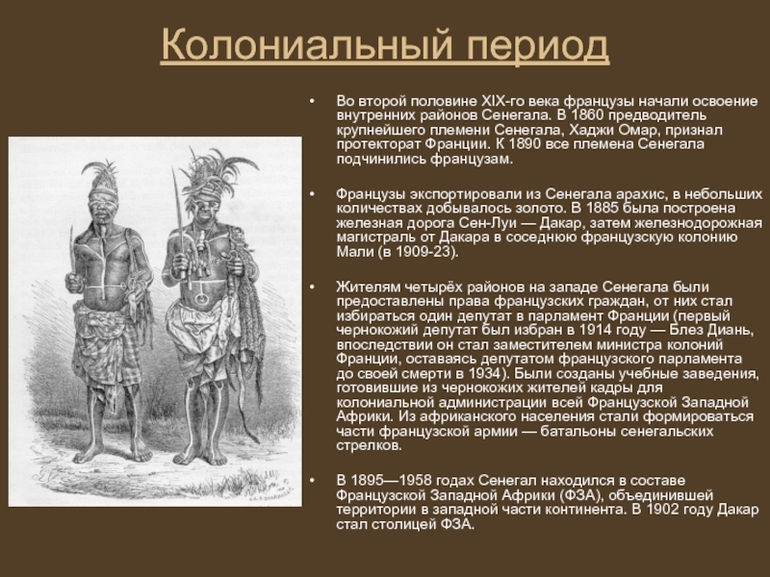

В Новое Время произошли серьезные изменения в колониальной политике. На территории выращивались монокультуры, которые поставлялись для нужд промышленности. В этот период появились новые способы эксплуатации, произошло формирование новых органов управления. Они позволили закрепить господство над местными народами.

Ускоренное развитие Северной Америки и Европы происходило за счет вывезенных богатств из колоний. Колонизаторы считали, что феодальная и родоплеменная знать будет служить хорошей социальной опорой.

Лидером в промышленной эпохе стала Великобритания. Страна стремительно увеличивала площадь захваченных территорий. Именно она стала в XIX веке господствующей державой. Колониальная экспансия осуществлялась и другими странами. Так Франция подчинила Алжир, Вьетнам и Камбоджу.

Особенности устройства

Центр колониальной империи — это метрополия. Господство выражалось либо в виде доминиона, то есть управление осуществлялось вице-королем или генералом-губернатором, либо в форме протектората.

Европейские страны стремились не только владеть крупными территориями, но и распространять свою культуру. Испанцы принудительно проводили католизацию и испанизацию населения. Голландцы проводили апартеид и заключение африканцев в резервации. Происходил раздел существования колонистов и местного населения. Отдельно формировались религиозные общины.

Колониальная администрация активно поддерживала местные конфликты. Например, столкновение индусов и мусульман в Индии. Деколонизация произошла после Второй мировой войны. До нее шесть лет длилось восстание на Мадагаскаре и мятеж в Тунисе.

Освобождение территории шло постепенно, и бывшие колонии стали называться странами Третьего мира.

Цели колониализма

Европейские страны преследовали не только экономическую выгоду. Во внешней политике они стремились к созданию опорных точек в разных частях мира для мобильности военных сил. Европейские страны с помощью колоний повышали свой статус.

Цели социальной сферы:

- На новые территории можно было отправлять криминальных элементов и изгоев.

- Управление колониями было отличной школой для будущих управленцев, которые в дальнейшем становились хорошими чиновниками.

- Колонии были источником бесплатной рабочей силы, это позволяло использовать людей для разных экспериментов. Местное население нередко трудилось в опасных условиях.

В экономической сфере основной целью было получить доступ к ценным и редким ресурсам. Европейские страны получили возможность пересмотреть свои торговые пути и избавиться от посредников. Все это позволило обеспечить торговлю силовой поддержкой.

Некоторые признаки

Принадлежность страны к колониям очень легко определить. Политическая несамостоятельность серьезно ограничивала местное население. Из-за труда в пользу европейской страны колония деградировала и не могла проявлять активность в экономической сфере. Местные жители считали себя отдельной общностью на фоне религиозных, культурных или других отличий.

Исторические факторы:

- Территория колонии захватывались метрополией или оккупировалась.

- Метрополия лишала местное население правового статуса разными путями: ограничением суверенитета, насаждением военными силами иного режима, аннексией или прямым управлением из метрополии.

- Иммиграция из европейских стран.

- Наличие межгосударственных договоров метрополии с третьими странами, торга о судьбе колонии.

Серьезно ущемлялись права местного населения, ему активно насаждали чуждую европейскую культуру. Так африканцев насильственно делали католиками, открывали церкви, которые были обязательными к посещению. Все традиции и обычаи подвергались уничтожению, жителей колонии принуждали жить по новым правилам.

Местное население стремилось к улучшению своего положения, получению освобождения, но метрополия активно подавляла это.

Последствия колониализма для местного населения были негативными. Оно лишилось большого количества природных богатств, прошли кризис традиционной культуры, количество людей сократилось из-за голода, эпидемий и конфликтов.

Контакт коренного населения и захватчиков приводил к возникновению эпидемий. До прибытия Колумба в Америке не было оспы, кори, малярии и других болезней. Все это привело к большому количеству умерших людей.

В то же время предполагается, что сифилис был привезен в Европу из Нового Света. Холера распространилась в Бенгалии, а позже перешла на Индию. Вакцины и лечение были разработаны не сразу, и эпидемии успели унести множество жизней.

Основные итоги

Распад колониальной системы происходил постепенно. После Второй мировой войны независимость получили Индия, Пакистан, Бирма и другие. Франция предоставила свободу Ливану, Сирии и странам Индокитая. В 1919 году получила независимость Индонезия, где уже несколько лет шла партизанская война против голландцев.

С этого момента начался крах колониальной системы. Сложнее всего было в Африке, так как там не все территории легко получили независимость. В Алжире вспыхнули беспорядки, которые закончили гражданской войной. До 1997 года в стране воцарилась диктатура Мобуту.

Выделяют несколько причин распада колониальной системы:

- В зависимых странах укрепилось социально-экономическое положение, появились предпосылки для перехода на новый уровень существования.

- Создание ООН позволило получить международную поддержку.

- Широкое распространение европейских ценностей. Культурно-воспитательная миссия европейцев переставала восприниматься как благо.

- Распространение демократии в западных странах вступало в противоречие с устройством колонии, где царили недемократичные порядки.

- Китай и СССР оказывали серьезную поддержку в национально-освободительной борьбе.

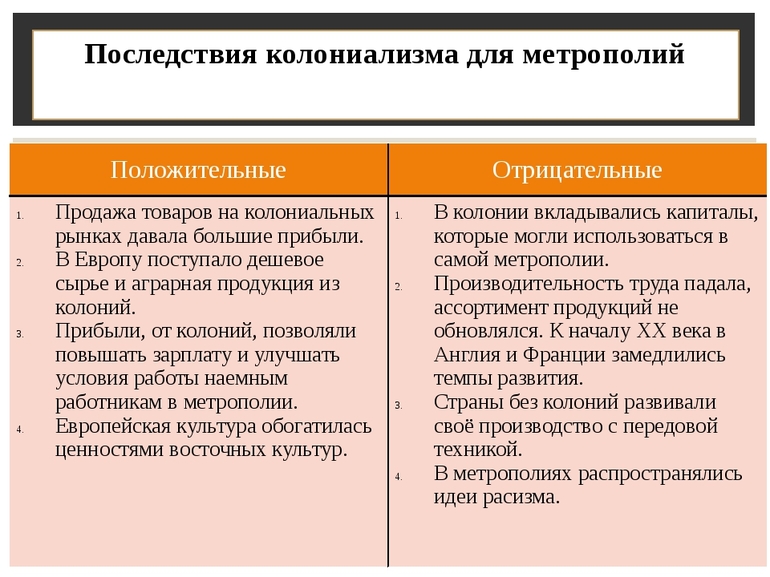

Последствия колониализма для метрополии — это отставание в конкурентной борьбе, обладание ресурсами приводило к тому, что пропадал стимул совершенствования производства, деньги вкладывались в развитие колоний, а не метрополии.

Начало крушения колониальной системы привело к развитию множества локальных конфликтов. Местные жители получили свободу, но не знали, что с ней делать. Произошло серьезное расслоение общества, и появилось большое количество бедных. В странах начались гражданские войны и борьба за власть.

Завершение существования колониальных стран привело к новому этапу в истории. На некоторых территориях до сих пор идет процесс устройства государства.

После второй мировой войны начался процесс деколонизации, связанный с распадом колониальных империй европейских держав. Большое влияние на этот процесс оказал захват Японией обширных территорий. Многие из бывших колоний приобрели независимость мирным путем. Другие, в силу важности их стратегического положения и изобилия природных ресурсов, метрополии пытались удержать любой ценой. Итогом были колониальные войны Великобритании в Малайе, Франции в Индокитае и Алжире, Португалии в Анголе и Мозамбике, стоившие народам этих стран больших жертв и приведшие к разрушениям, материальным потерям.

Приобретение независимости далеко не всегда гарантировало возможности дальнейшего беспрепятственного развития. Границы многих вновь возникших государств не совпадали с этническими, религиозными, что стало причиной многих конфликтов, как внутренних, так и международных. Наличие во многих развивающихся странах природных ресурсов не всегда помогало решению стоящих перед ними задач. Не имеющие возможности самостоятельного освоения богатств своих недр, обладающие ими страны становились ареной особенно острой конкурентной борьбы между ведущими державами мира, крупнейшими ТНК. Главными инструментами в этой борьбе выступала организация переворотов, сепаратистских движений.

В большинстве выбиравших свой путь развития государств еще преобладали докапиталистические отношения. Подавляющая часть самодеятельного населения была занята в сельском хозяйстве. При этом крайне низкая производительность труда, использование той же системы обработки земли, что и столетия назад, определяли преобладание натурального хозяйства, при котором земледельцы сами потребляли свою продукцию, обеспечивая себе полуголодное существование, не имели возможности ничего производить для продажи. Большая и стремительно возраставшая численность населения , дешевизна рабочей силы мало содействовали модернизации. Реальные людские ресурсы, пригодные по уровню квалификации, трудовым навыкам для использования в промышленности, были ограничены. Тем не менее, с завоеванием независимости бывшими колониями, приходом к власти в большинстве ранее полузависимых стран националистически ориентированных режимов в них возобладала идея ускоренного развития, преодоления отсталости от бывших метрополий.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Крушение колониальной системы

Одним из последствий Второй миро вой войны был рост национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах.

Наиболее масштабным национально-освободительное движе ние было в странах Азии. Европейская и американская колони зация в годы войны сменились здесь японской оккупацией, и некоторые страны (Бирма, Филиппины и др.) получили фиктив ную независимость. Японская оккупация вызвала сопротивле ние населения. Организации Единого национального фронта воз никли в Индокитае, Бирме, Индонезии, Малайе, на Филиппи нах. Создавались вооруженные отряды, партизанские армии.

Во Вьетнаме коммунисты добились руководящих позиций в освободительном движении и инициировали создание Лиги не зависимости Вьетнама (Вьетминь). В 1945 г. во Вьетнаме на чалась революция. Японские гарнизоны были разоружены, ма рионеточная администрация разогнана, возглавлявший ее им ператор отрекся от престола. У власти встал Национальный ко митет освобождения во главе с лидером коммунистов Хо Ши Мином. Независимость Вьетнама была провозглашена 2 сентя бря 1945 г. Развернулась война с французскими колонизатора ми. Решающее сражение произошло в 1954 г. у деревни Дьен-бъенфу, где вьетнамцы полностью уничтожили крупные силы французов. В том же году Франция признала независимость Вьетнама, который был разделен на две части: Север под вла стью коммунистов и Юг под властью марионеточного прозапад ного правительства.

Страны-метрополии не имели достаточных сил для подав ления освободительного движения в колониях военным путем, поэтому они были вынуждены сочетать репрессии с уступка ми.

Созданная после отступления американцев в 1942 г. Народ ная антияпонская армия Филиппин сыграла важную роль в освобождении страны от японцев. Американцы воспользовались помощью этой армии, но сразу после стабилизации положения стали предпринимать попытки ее разоружения. В 1946 г. США предоставили Филиппинам независимость, одновремен но закрепив за собой экономические привилегии и создав там военные базы.

Часть британских колоний в Азии, оставаясь в составе Бри танского содружества наций, получили самоуправление или независимость. В августе 1947 г. по религиозному признаку были разделены Индия и Пакистан с предоставлением каждому из них статуса доминиона (самоуправления). В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и объявила себя республикой. В 1956 г. ее примеру последовал Пакистан. В феврале 1948 г. права доминиона получил Цейлон (Шри-Ланка).

В 1943 г. от французского владычества освободился Ливан, а в 1946 г. Сирия. 17 августа 1945 г. Комитет по подготовке независимости Индонезии объявил о независимости страны. Лидер комитета Сукарно стал ее первым президентом.

В 1947 г. Голландия признала фактическую власть Индоне зии лишь на нескольких островах и начала военные действия. Только в 1949 г. в результате массового сопротивления Индоне зия была признана независимым государством. До 1963 г. гол ландцы удерживали Западный Ириан (западная половина остро ва Новая Гвинея).

В 1951 г. получила независимость Ливия. В Египте в июле 1952 г. в результате революции была свергнута монархия, а в июне 1953 г. провозглашена республика. Новое правительство патриотически настроенных офицеров выступило за укрепление независимости страны.

В 1956 г. увенчалась победой борьба за независимость фран цузских протекторатов Марокко и Туниса. В 1954 г. вспых нуло восстание в Алжире. Оно переросло в войну, которая дли лась почти 8 лет. Многие французы считали Алжир своей роди ной и не хотели покидать его. Только в 1962 г. Алжир добился независимости.

Новые государства на карте мира. К концу 50-х гг. стало ясно, что спасти колониализм не смогут никакие реформы, которые метрополии активно проводили в своих ко лониях. 1960 год входит в историю как год Африки: от коло ниальной зависимости тогда освободилось 16 государств конти нента.

1 января стал независимым Камерун, в апреле француз ское Того, в июне появились Республика Конго (Бельгийское Конго) и Малагасийская Республика. 1 июля была провозгла шена Сомалийская Демократическая Республика. Колонии Французской Западной и Экваториальной Африки (Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, Центрально-Африканская Республика, Конго (Французское Конго), Нигер, Мавритания, Габон) получили независимость в период с августа по ноябрь 1960 г.

Британская колония Нигерия получила независимость в октя бре. В начале 60-х гг. стали независимыми страны Британской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, Кения, Занзибар). Стра ны Британской Центральной Африки получили независимость в 1964 г. Тогда же была провозглашена независимой Замбия.

Освобождение Анголы и Мозамбика.

В 1956 г. в Анголе не сколько нелегальных политических организаций и кружков объединились в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) от португальцев. Участники движения основным спо собом освобождения считали вооруженную борьбу. Возглавлял МПЛА А. Нето, политический деятель и поэт.

Партизанская война продолжалась почти 15 лет, в ней на сто роне повстанцев нередко воевали мулаты и белые. Этническая пестрота, давние междоусобицы создавали трудности на пути освобождения. Несмотря на все препятствия, в 1973 г. МПЛА контролировала треть территории Анголы.

В январе 1975 г. правительство Португалии, где произошла революция, подписало соглашение о переходе Анголы к незави симости. Однако вскоре началась война между МПЛА и други ми группировками, поддержанными армией ЮАР, а также США. На стороне МПЛА выступило большинство населения, его поддержали социалистические страны и многие африканские государства. Существенную роль в военных действиях сыграли кубинские войска. Кровопролитные бои продолжались до нача ла 1976 г., хотя независимость страны была провозглашена 11 ноября 1975 г.

В 1962 г. в Мозамбике появилась партия Фронт освобож дения Мозамбика (ФРЕЛИМО). В 1964 г. началось всеобщее вооруженное восстание, переросшее в партизанскую войну про тив Португалии. Колониальные власти пытались задушить осво бодительное движение с помощью террора. Но территория, за нимаемая ФРЕЛИМО, постоянно увеличивалась, армия стано вилась все многочисленнее.

25 июня 1975 г. Мозамбик был провозглашен независимым государством, власть перешла к ФРЕЛИМО. Правительство Мо замбика, как и ангольское, объявило об ориентации на социа лизм.

После обретения независимости в Анголе и Мозамбике насту пили длительные периоды нестабильности, против правительств вели вооруженную борьбу оппозиционные группировки, полу чавшие помощь западных стран. Лишь в 90-е гг. начались про цессы национального примирения. Они также оказались долги ми и непростыми. Происходила демократизация режимов, часть оппозиции смогла начать легальную политическую деятель ность.

В 1980 г. после долгой борьбы населения получила независи мость Зимбабве. В 1990 г. свободу обрела Намибия.

В июне 1976 г. в африканском пригороде Йоханнесбурга Соуэто начались волнения, затем распространившиеся на все круп ные промышленные центры ЮАР. Участники стачек кроме эко номических требований выдвигали и политические; протест про тив расовой дискриминации поддерживали все категории цвет ного населения и отдельные группы белого населения, особенно студенты.

После восстания в Соуэто усиливается авторитет АНК. Ман дела становится символом освободительного движения ЮАР. Апартеид осуждает общественность всего мира. К середине 80-х гг. происходит объединение антирасистского движения на платформе АНК.

С августа 1989 г. президентом ЮАР стал Ф. де Клерк, пред ставитель нового поколения, убежденный в необходимости ликвидации режима апартеида. Правительство освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало переговоры с ними. Всеобщие выборы 1994 г. позволили АНК занять ведущую роль в государстве. Пре зидентом ЮАР был избран Н. Мандела.

Развитие освободившихся стран.

В 50 60-е гг. в освободив шихся государствах большой популярностью пользовались со циалистические идеи. Страны социалистической ориентации (в разные периоды такими странами являлись Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Сомали, Египет, Мали, Алжир, Конго, Танзания, Замбия, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и др.) расцени вали социализм как средство преодоления отсталости, зависи мости и нищеты, решения социальных проблем.

В странах социалистической ориентации проводились нацио нализация собственности иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные преобразования. В народном хо зяйстве был создан обширный государственный сектор. Эти стра ны получали широкую экономическую и иную помощь со сто роны СССР и других социалистических стран. Однако отсутствие материально-технической базы для перехода к современному уровню производства, слабое развитие гражданского общества тормозили эволюцию экономики, не позволяли выбраться из от сталости и нищеты. Разрастался бюрократический аппарат, рос ла коррупция. Отказ от социалистической ориентации произо шел после распада СССР и социалистического лагеря.

Особый путь развития был и у мусульманских стран Азии. Освоение богатейших месторождений нефти и газа в районе Пер сидского залива превратило Саудовскую Аравию и мелкие госу дарства на востоке Аравийского полуострова в процветающие страны.

Крупнейшее государство региона Иран успешно разви валось в 6070-е гг. Однако плодами этого развития пользо валась лишь верхушка общества. Нарастание противоречий в стране привело в 1979 г. к исламской революции, во главе ко торой встало духовенство. После свержения шаха была провоз глашена Исламская Республика Иран, лидером которой стал аятолла Хомейни. В дальнейшем Иран превратился в регио нального лидера. Для внешней политики Ирана в конце XX -начале XXI в. характерна острая антиамериканская направлен ность.

В соседнем Ираке в 60 90-е гг. существовал авторитарный режим левого толка. В 1979 г. президентом Иракской Республи ки стал Саддам Хусейн. В годы его правления Ирак вел агрес сивную внешнюю политику: война с Ираном в 19801989 гг., захват Кувейта в 1990 г. В 1991 г. коалиция стран во главе с США напала на Ирак и изгнала его войска из Кувейта. По ини циативе США против Ирака были введены жесткие экономиче ские санкции, приведшие к гибели миллионов жителей. В 2003 г. США и Великобритания под фальшивыми предлогами поддерж ки Хусейном террористов и разработки Ираком ядерного ору жия оккупировали страну. Разгоревшаяся борьба против окку пантов, а также этнические и религиозные столкновения пре вратили Ирак в источник нестабильности во всем регионе. Поз же между США и правительством Ирака было заключено согла шение о выводе американских войск до конца 2011 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Назовите причины усиления национально-освободительного движения после Второй мировой войны. Какие страны первы ми получили независимость?

Когда и как африканские страны стали свободными?

Расскажите о борьбе Анголы и Мозамбика за независимость и особенностях дальнейшего развития этих стран.

Какими путями шли развивающиеся страны во второй полови не XX в.? Каковы результаты их развития?

Читайте также: