Образование в ссср кратко плюсы и минусы

Обновлено: 28.06.2024

Советская система следовала задаче воспитания и формирования личности, достойной реализовывать для будущих поколений главную национальную идею Советского Союза — светлое коммунистическое будущее. Данной задаче были подчинены не только преподавание знаний о природе, обществе и государстве, но воспитание патриотизма, интернационализма и нравственности. В достижении этих целей были как успехи, так и неудачи.

Массовость. В советское время впервые в истории России была достигнута практически всеобщая грамотность, близкая к 100 %.

Разумеется, даже в эпоху позднего СССР многие люди старшего поколения имели за спиной всего лишь 3-4 класса образования, ведь далеко не все смогли пройти полный курс школьного обучения из-за войны, массовых переселений, необходимости рано идти работать. Тем не менее практически все граждане научились читать и писать.

За массовое образование надо сказать спасибо и царскому правительству, которое за 20 предреволюционных лет практически удвоило уровень грамотности в стране — к 1917 г. грамотной была уже практически половина населения. Большевики, в результате, получили огромное число грамотных и подготовленных учителей, и им оставалось лишь второй раз удвоить долю грамотных людей в стране, что они и сделали.

Широкий доступ к образованию для национальных и языковых меньшинств. В ходе процесса так называемой коренизации большевики в 1920-х и 1930-х гг. впервые внедрили образование на языках множества малых народов России (зачастую — попутно создавая и внедряя алфавиты и письменность для этих языков). Представители окраинных народов получили возможность приобщаться к грамоте сначала на своём родном языке, а потом уже на русском, что ускорило ликвидацию безграмотности.

С другой стороны, эта самая коренизация, частично свёрнутая в конце 1930-х, успела внести немалый вклад в будущий развал СССР по национальным границам.

Высокая доступность для большинства населения (всеобщее бесплатное среднее образование, весьма распространённое высшее). В царской России образование было связано с сословными ограничениями, хотя по мере роста его доступности эти ограничения слабели и размывались, и к 1917 г. при наличии денег или особых талантов получить хорошее образование могли представители любого сословия. С приходом к власти большевиков сословные ограничения были окончательно сняты. Начальное, а затем и среднее образование стало всеобщим, а число студентов в высших учебных заведениях выросло многократно.

Высокая мотивированность учащихся, уважение общества к образованию. Молодые люди в СССР действительно очень хотели учиться. В советских условиях, когда право частной собственности было серьёзно ограничено, а предпринимательская деятельность практически подавлена (особенно после закрытия артелей при Хрущёве), получение образования было основным способом продвинуться в жизни и начать хорошо зарабатывать (это касалось как инженерных, так и рабочих специальностей — причём квалифицированный рабочий мог заработать больше инженера). Альтернатив было мало: на тяжёлый неквалифицированный ручной труд здоровья хватало далеко не у всех, а для успешной партийной или военной карьеры также нужно было повышать свой уровень образования (безграмотных пролетариев без оглядки набирали лишь в первое десятилетие после революции).

Уважение к труду учителя и преподавателя. По крайней мере до 1960-х и 1970-х гг., пока в СССР шла ликвидация безграмотности и становление системы всеобщего среднего образования, профессия учителя оставалась одной из самых уважаемых и востребованных в обществе. В учителя шли сравнительно грамотные и способные люди, к тому же мотивированные идеей нести просвещение в массы. Кроме того, это была реальная альтернатива тяжёлой работе в колхозе или на производстве. Аналогичная ситуация была и в высшей школе, где вдобавок во времена Сталина были очень хорошие зарплаты (уже при Хрущёве, однако, зарплаты интеллигенции были снижены до уровня рабочих и даже ниже). Про школу сочиняли песни, снимали фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной культуры.

Сравнительно высокий уровень начальной подготовки поступивших в высшие учебные заведения.Число студентов в РСФСР на излёте советской эпохи было по крайней мере в два раза ниже, чем в современной России, а доля молодых людей в населении была выше. Соответственно, при сходной численности населения в РСФСР и в современной РФ, конкурс на каждое место в советских ВУЗах был в два раза выше, чем в современных российских, и в результате контингент там набирался более качественный и способный. Именно с этим обстоятельством в первую очередь связаны жалобы современных преподавателей на резкое падение уровня подготовки абитуриентов и студентов.

Очень качественное высшее техническое образование. Советская физика, астрономия, география, геология, прикладные технические дисциплины и, разумеется, математика вне всякого сомнения были на высочайшем мировом уровне. Само за себя говорит огромное число выдающихся открытий и технических изобретений советской эпохи, и весьма внушительно выглядит список всемирно известных советских учёных и изобретателей. Впрочем, и здесь надо сказать отдельное спасибо ещё дореволюционной российской науке и высшей школе, которые послужили прочной основой для всех этих достижений. Но нельзя не признать, что Советскому Союзу удалось — даже несмотря на массовую эмиграцию русских учёных после революции — в полной мере возродить, продолжить и развить на высочайшем уровне отечественную традицию в области технической мысли, естественных и точных наук.

Удовлетворение колоссального запроса государства на новые кадры в условиях резкого роста промышленности, армии и науки (благодаря масштабному государственному планированию). В ходе массовой индустриализации в СССР было создано несколько новых отраслей промышленности и существенно, в разы и десятки раз, увеличен масштаб производства во всех отраслях. Для подобного впечатляющего роста требовалось обучить множество специалистов, способных работать с самой современной техникой. К тому же, надо было восполнять значительные потери кадров в результате революционной эмиграции, гражданской войны, Великой Отечественной войны. Советская система образования успешно справилась с подготовкой многих миллионов специалистов по сотням специальностей — благодаря этому были решены важнейшие государственные задачи, связанные с выживанием страны.

Качественное средне-техническое и средне-специальное образование. Помимо превосходного высшего образования, в Советском Союзе было широко популярно средне-техническое и средне-специальное образование. Выпускники техникумов могли впоследствии занимать инженерные должности, но без возможности продвижения на руководящие — для этого было необходимо повысить квалификацию, отучившись в ВУЗе, каковые возможности предоставлялись. Техникумы и ПТУ действительно охватывали широкие массы населения, потому как высшее образование было уделом достойных, и руководство трезво оценивало потребности страны в кадрах.

Сравнительно высокие стипендии. Средняя стипендия в позднем СССР составляла 40 рублей, тогда как зарплата инженера составляла 130—150 руб.[1] То есть, стипендии достигали порядка 30 % от зарплат, что значительно выше, чем в случае с современными стипендиями, которые достаточно велики только у отличников, аспирантов и докторантов. [2]

Развитое и бесплатное внешкольное образование. В СССР действовали тысячи дворцов и домов пионеров, станций юных техников, юных туристов и юных натуралистов, множество других кружков. В отличие от большинства сегодняшних кружков, секций и факультативов, советское внешкольное образование было бесплатным.

Лучшая в мире система спортивного образования. Советский Союз с самого начала уделял огромное внимание развитию физкультуры и спорта. Если в Российской империи спортивное образование только зарождалось, то в Советском Союзе оно вышло на передовые позиции в мире. Успех советской спортивной системы хорошо виден по результатам на Олимпийских играх: советская сборная постоянно занимала первое или второе место на каждой Олимпиаде начиная с 1952 года, когда СССР начал участвовать в международном олимпийском движении. Впрочем, со спортивным обучением в обычных школах, разумеется, дела обстояли несколько хуже.

Окончательная ликвидация безграмотности и обеспечение всеобщего среднего образования

Мировое лидерство в сфере высшего технического образования, в естественных и точных науках.

Ключевая роль образования в обеспечении индустриализации, победы в Великой Отечественной войне и научно-технических достижений в послевоенный период.

Высокий престиж и уважение к профессии учителя, высокий уровень мотивации учителей и учащихся.

Высокий уровень развития спортивного образования, широкое поощрение спортивной деятельности.

Упор на техническое образование позволял решать важнейшие для советского государства задачи.

Отставание от Запада в сфере гуманитарного образования ввиду негативного влияния идеологии и внешнеполитической ситуации. Особенно сильно досталось преподаванию истории, экономики и иностранных языков.

Чрезмерная унификация и централизация школьного и, в меньшей степени, вузовского образования вкупе с его малыми контактами с внешним миром. Это привело к потере множества успешных дореволюционных практик и к нарастающему отставанию от зарубежной науки по ряду направлений.

Частичная вина системы образования в деградации семейных ценностей и в общем падении нравов в поздний период СССР, что привело к негативным тенденциям в развитии демографии и общественных отношений.

Недостаточное воспитание критического мышления у граждан, что привело к неспособности общества эффективно противостоять манипуляциям в ходе информационной войны.

Художественное образование страдало от цензуры и высокой заидеологизированности, а также от препятствий для освоения зарубежных методик; одно из важнейших следствий этого — упадок дизайна, архитектуры и градостроительства в позднем СССР.

То есть, в своём гуманитарном аспекте, советская система образования в конечном счёте не помогла решить ключевые задачи по сохранению и укреплению государства. Что, впрочем, не отменяет наличия множества достижений СССР в области гуманитарных наук и искусства.

Сейчас, наблюдая за реформами в образовании, введении ЕГЭ в школы, многие с благодарностью и теплотой вспоминают советскую школу. Но так ли все было идеально в прежней системе обучения. Рассмотрим основные достоинства и недостатки образования в СССР.

Плюсы советского образования:

1 . Всеобщая доступность. Советский Союз добился почти 100% грамотности населения. В отличие от царской России образование могли получать все граждане, независимо от социальной и этнической принадлежности.

2. Образование было бесплатное и хорошего качества . Как средняя школа, так и высшие учебные заведения финансировались за счет государства и были абсолютно бесплатны для жителей Советского Союза. Уровень образования, особенно технического и точных наук, был одним из высочайших в мире. Ежегодно пополнялся список открытий и изобретений советских ученых.

3. Достойные зарплаты учителям и высокие стипендии студентам. Стипендия студента составляла около 30- 40 рублей, что было около 30% от средней зарплаты.

4. Авторитет высшего образования. В стране, где были пресечены любые виды предпринимательства, хорошее образование являлось единственным способом сделать хорошую партийную или военную карьеру и обеспечить себе достойный уровень жизни.

5. Развитая система бесплатного внешкольного обучения. В годы СССР были тысячи дворцов пионеров, различных кружков и секций, где ребенок мог получить всестороннее развитие независимо от возможностей семьи. Большой упор делался на спортивное образование юного поколения, что позволило вывести страну на передовые позиции в мире по многим видам спорта.

Минусы советского образования:

1. Идеологическая цензура. Тотальный контроль государства над действиями и мыслями населения ограничивал творческий потенциал молодежи, проявления индивидуальности и свободы личности. Доминирование советской идеологии в культуре и искусстве затормозило развитие гуманитарных наук.

3. Ограничения на изучение иностранных языков, иностранной литературы и международный научный обмен. Из-за политической изоляции Советский союз значительно отстал в изучении иностранных языков и мировой истории и культуры.

5. Отмена преподавания классических дисциплин , таких как логика, риторика, латынь, греческий язык. Эти предметы были убраны из системы советского образования, как пережиток дореволюционного прошлого.

Лучшее в мире – только так и не иначе говорили о советском образовании. А сегодня о том единого мнения нет. Большинство именно так о нем и вспоминает. Кто-то упорно твердит о несгибаемой идеологической направленности.

Но все же, почему лучшее? Вне всякого сомнения, есть что-то в этом от пропаганды. Так ведь на то были свои основания. В сжатые сроки была ликвидирована безграмотность населения. Да и число Нобелевских лауреатов в СССР, даже в экономике, науке, не являвшейся самой сильной стороной в советском государстве, говорит в пользу советского образования. Школьники советской школы становились неоднократно победителями международных олимпиад по естественнонаучным дисциплинам. И это все при том, что на Западе общее образование появилось раньше лет на сто.

Науки гуманитарные находились под сильнейшим идеологическим прессингом, а потому с ними дело было посложнее. Советская школа даже в самой глухой деревушке готовила к поступлению в ВУЗ. Достаточно было просто хорошо учиться, чтобы без привлечения репетиторов успешно сдать экзамены в институт или университет. И при этом уровень образования в семье не имел значения. Чтобы поступить в более престижный ВУЗ, достаточно было учиться в специализированной школе.

Каждый выпускник был трудоустроен, более того, как молодой специалист он обеспечивался жильем. Конечно, выпускник мог оказаться по распределению в любом регионе, городе либо деревне. Но отработав там положенные три года, он мог вернуться домой и сменить работу. И не было массы молодых педагогических кадров, стоящих за прилавками магазинов.

Выпускник высшей школы получал фундаментальное образование и глубокие знания, пусть к работе он был подготовлен не всегда хорошо.

Плюсы

- Массовость. Именно советское образование позволило достичь в стране всеобщей грамотности. И пусть немало людей старшего возраста сумели окончить лишь 3-4 класса школы. Кому-то помешала война, кто-то был подвергнут выселению, а для кого-то гораздо важней было идти работать и кормить семью. Им не удалось завершить полный курс школьного обучения, но читать и писать почти все из них научились. Кстати, к революции почти половина населения Российской империи уже знала грамоту.

- Доступ к образованию для всех национальных и языковых меньшинств. Именно большевики занимались внедрением образования на языках многих малых народов. Часто для этих самых языков создавались и внедрялись и письменность, и алфавит. Приобщиться к грамоте могли представители самых окраинных народов, сначала на своем родном, затем – на русском языке.

- Доступность (всеобщее среднее, довольно распространенное высшее бесплатно). Были сняты все сословные ограничения. И любой ребенок имел право получить сначала начальное, затем вреднее образование, которое чуть позже встало всеобщим. Имея хорошие знания и высокий балл аттестата, реально было, успешно сдав вступительные экзамены на конкурсной основе поступить в ВУЗ.

- Мотивированность образования. Уважение общества к образованию. Продвинуться в жизни можно было только получив достойное образование, равно как и получить хорошую работу, прилично зарабатывать. Что партийная, что военная карьера требовали повышения уровня образования, что служило неплохим стимулом для того, кто к этому стремился.

- Уважение к учительскому труду. Часто люди наиболее грамотные и способные становились учителями. Эта профессия была в числе наиболее уважаемых и востребованных. К тому же работа в школе составляла реальную альтернативу тяжкому труду колхозников и рабочих.

- Высокий уровень подготовки поступивших в высшие учебные заведения. Конкурсы на место в любом советском вузе были довольно высокими, чтобы стать студентом, необходим был не только хороший аттестат, но высокие оценки на вступительных экзаменах. Вот и выходило, что студентами становились способные и грамотные ребята.

- Высокое качество высшего технического образования. Об этом говорят, прежде всего, выдающиеся открытия и технические изобретения, которыми так богата была советская эпоха. А как внушительно выглядит список прославивших страну ученых и изобретателей.

- Система спортивного образования – нет лучше в мире. Медали Олимпийских игр – лучшее тому подтверждение.

- Удовлетворение потребностей государства в новых кадрах, когда наблюдался резкий подъем в промышленности, создание новых отраслей, появлялась новая техника.

- Относительно высокие стипендии, составлявшие почти треть от средней зарплаты в стране.

- Бесплатное внешкольное образование.

Минусы

- Сомнительное качество гуманитарного образования по причине идеологической направленности.

- Очернение досоветского периода истории, деформация нравственных ориентиров.

- Утечка и другие потери академических кадров под влиянием идеологии и политической борьбы

- Ограничения в доступе к высшему образованию которые существовали для некоторых групп населения (дети дворянских семей, купеческих, духовенства и т.п.).

- Препятствия в общении с учеными разных (особенно, западных) стран.

- Низкое качество преподавания иностранных языков.

- Отсутствие домашнего образования

- Массовое развитие детских домов с очень низким уровнем социализации воспитанников в позднем Союзе.

- Отсутствие альтернативы совместному обучению девочек и мальчиков.

- Вырождение системы профтехобразования в позднем Советском Союзе, когда ПТУ-шники перестали восприниматься, как будущие квалифицированные рабочие, а ассоциировались уже с пьяницами и хулиганами.

Можно, конечно, продолжать этот список. Но все-таки, хочется верить, что было лучшим то самое, советское образование. Ложка дегтя найдется всегда. Но почему бы не использовать то, что было реально лучшим.

Жизнь

Все мы слышали утверждение о “лучшем в мире советском образовании”. Но соответствует ли оно действительности? Спустя десятилетия после распада СССР, система воспитания и подготовки специалистов, существовавшая в Советском Союзе, обросла множеством легенд. Глядя на уровень преподавания в сегодняшней школе и Вузах, особенно поколение воспитанное во времена “развитого социализма”, любит вспоминать о серьезности и системности подготовки во времена их обучения. Но действительно ли советское образование было настолько успешным? И если это так, почему не удалось его сохранить?

Школьная фотография пионеров

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться в истории становления и развития советской педагогической системы. Ведь она отнюдь не была единой, и не имела одной и той же формы на протяжении всего своего существования.

Революция в школе

В царской России система образования была достаточно развитой, но имела существенный недостаток — она была ограничена для определенных сословий. Сейчас, в современной России, критиками советской школы приводятся примеры успешности царской системы образования.

Помощник и советник Министра государственного контроля СССР, Герой Социалистического труда, историк, доктор исторических наук. Автор многих научных работ об истории Советского Союза.

Самым главным плюсом обучения имперских времен было разнообразие школ. Для каждого уровня достатка и дальнейшего социального продвижения, существовали свои заведения. Присутствовало также повсеместное разграничение по гендерному признаку, то есть школы были отдельными для мальчиков и для девочек. Существовали гимназии, реальные училища, коммерческие училища, кадетские корпуса, духовные семинарии и т.д., ну а для самый нижних слоев общества — церковно-приходские школы.

Образование не было повсеместным, оставался большой процент неграмотных людей, но те, кто действительно хотел учиться имел шансы получить хоть какое-то образование. Естественно, о продвижении по карьерной лестнице какого-нибудь рядового крестьянина речи не шло. Хорошим данное образование было для дворян и богатых граждан, которые могли себе позволить довольно большие затраты на обучение своих детей. В простых школах, процветало религиозное мракобесие и отсутствие нормального уровня преподавания.

Занятия в царской школе

С началом Первой мировой войны начал наблюдаться постепенный коллапс системы образования Российской империи. Ситуация усугубилась последовавшей Гражданской войной. Повсеместная разруха, голод, болезни и война, кроме того, что сократили население, также отразились на уровне грамотности.

Ликбез, или стране требуются рабочие руки

В 1920-ом году, была образована чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Советские власти очень любили использовать аббревиатуры и сокращения, отчего в народе начали использовать выражение “ликбез”, которое и поныне продолжает жить.

Была введена система начальной четырехлетней школы, а также основной семилетней школы. В стране происходили разнообразные социальные изменения. Это требовало повышения грамотности. Попросту говоря, стране требовались рабочие руки.

Полностью отойдя от системы разнообразия учебных заведений, советские власти ввели единую унифицированную общеобразовательную школу. Это имело свои плюсы, давая возможность большинству населения обучиться грамотности, но и имело обратную сторону. Специализация в конкретных областях знаний очень сильно упала. Чувствовались последствия войны и интеллектуальной миграции, что выливалось в отсутствии подготовленного преподавательского состава. В новой системе обучения, специалистам узкого профиля просто не было где взяться.

Выпускное фото из советской школы

В 30-х годах, с началом индустриализации это особенно чувствовалось. Практически все большие промышленные проекты того времени разрабатывались иностранными инженерами, приглашенными в СССР.

Разрушенные инженерные школы приходилось создавать с нуля. Не было и заводов по производству сельскохозяйственной техники. Все это закупалось за границей. Таким образом, в это время, из-за очень низкого уровня советской образовательной системы, приходилось тратить практически всю валютную выручку на оплату иностранных специалистов и закупку техники.

Не такое уж и бесплатное образование

Одним из основных аргументов в пользу советской системы образования приводиться ее общедоступность. Но мало кто помнит, что с 30-х и по 60-е бесплатное обучение было довольно таки условным. По всем заявлениям и декретам, а также прямо в Конституции говорилось о полном бесплатном образовании для всех советских граждан, однако, как часто происходило в СССР, реальность отличалась от декларируемых заявлений.

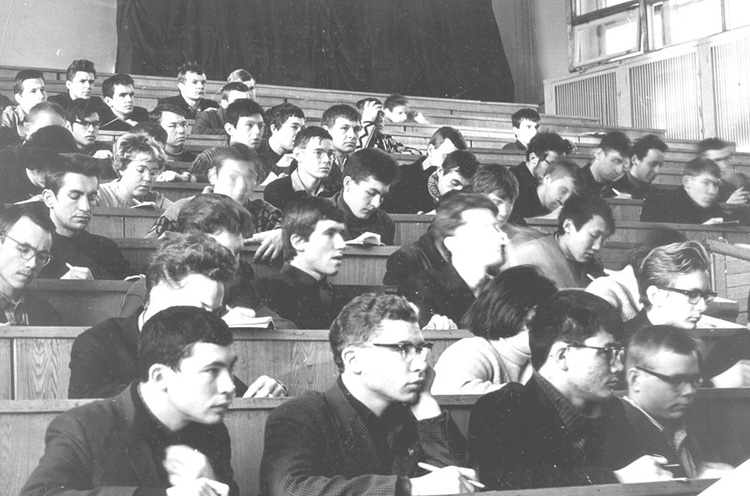

Технологический институт. 1958 — 1961

В 30-х годах более 70-ти процентов населения страны проживало в сельской местности. И хоть с каждым годом расходы на образование увеличивались, их не хватало для полноценного функционирования образовательной системы. Если в городах ситуация была лучше, то в деревнях просто не было школ. И очень большие затраты на обучение ложись на самих крестьян.

Помощник и советник Министра государственного контроля СССР, Герой Социалистического труда, историк, доктор исторических наук. Автор многих научных работ об истории Советского Союза.

В 1931-ом году в СССР был введен так называемый “культжилсбор” или проще говоря, налог на образование и культуру. С каждого крестьянского двора изымался обязательный ежегодный платеж в размере от 20-ти до 80-ти рублей. Для тех времен, особенно для жителей деревень, это были достаточно ощутимые деньги.

За обучение крестьяне также платили и “самообложением”. Всем колхозом скидывались на строительство школы и дороги к ней, а также на ремонт помещения. Сами должны были оплачивать и школьные принадлежности своих детей, в том числе тетради и учебники. Зарплаты учителей в Советском Союзе всегда не отличались своим достатком, а в те времена, крестьянам иногда приходилось буквально помогать собственными продуктами местному учителю. Зарплату работникам образования ведь и задерживали довольно часто.

Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что подъем образования в сельской местности был вызван не столько государством, как самими крестьянами, которые более, чем активно помогали строить школы и обеспечивать их.

Советская сельская школа

К 1940-му году, ситуация с количеством специалистов в разных сферах промышленности и хозяйства улучшилась. Советскому руководству нужны были в большинстве рабочие, а не специалисты. Власти боялись достаточно образованных людей. Это выливалось и в репрессиях интеллигенции и ограничении доступности высшего образования.

В Постановлении Правительства СССР от 26-го октября 1940-го года, официально устанавливалось платное обучение с восьмого по десятый класс средних школ, а также высших учебных заведениях. Благодаря этому постановлению, количество выпускников старших классов, училищ и вузов сократилось вдвое. У советских граждан часто не хватало денег на обучение своих детей. Эта норма была отменена только в 1956-ом году, уже после смерти Сталина.

Почему не первое в мире?

В наше время многие любят упоминать, что советская школа занимала первое место в мире в рейтинге качества образования, а если не первое, то одно из лидирующих. Конечно, никто и не знает о каких именно рейтингах идет речь, и что это все означает.

Советская школа обросла таким количеством мифов, что сейчас уже не так просто отделить реальность от идиллической картинки, которую очень часто выдают за ту самую реальность. Конечно, система образования в СССР имело много своих плюсов. Если не брать во внимание Сталинскую эпоху, обучение было бесплатным; очень сильно были развиты точные технические науки, биология, математика и другие; воспитывались и культивировались высокие моральные ценности; знания, которые приобретали ученики были энциклопедическими и многое другое.

Но почему же такая система образования не была распространена в мире? Почему она не пользовалась популярностью и советские специалисты, часто, были меньшей квалификации, чем западные? Ответ в самой системе.

Главной задачей советской школы было воспитание “советского” человека. Пропаганда начиналась уже с детсада, и при вступлении в школу приобретала тотальный характер. Гуманитарные науки были фактически уничтожены из-за обилия идеологизации предметов. Точные и естественные науки в меньшей степени были подвергнуты удушающим рамкам пропаганды, хотя стоит вспомнить, как в 50-х годах кибернетику признали в СССР лженаукой, и лишь быстрый технологический прогресс на западе принудил советское руководство поменять свое мнение.

Заведующая отделом, в московском ГУМ на протяжении более, чем 10 лет.Продавец в "Детский мир на Лубянке".

Обучение было организовано по шаблону, что тормозило талантливых учеников и все равно не помогало отстающим. Жесткая система управления сверху, душила всякую свободу в высших учебных заведениях. Они были загнаны лишь в определенные рамки, разрешенные идеологией. И главное, что те же энциклопедические знания, которые являются гордостью советского образования, являлись тем тормозом, который не давал сосредоточиться в полной мере на определенной специализации.

Все эти факторы и рождали несостоятельность советского подхода к обучению, который рождал неконкурентоспособных специалистов в быстро меняющемся мире.

Читайте также: