Методы аналитической психологии юнга кратко

Обновлено: 28.06.2024

Аналитическая психология Карла Юнга – одна из областей психологии, которая базируется на введенных К. Юнгом понятиях коллективного бессознательного, архетипа, процесса индивидуации и др.

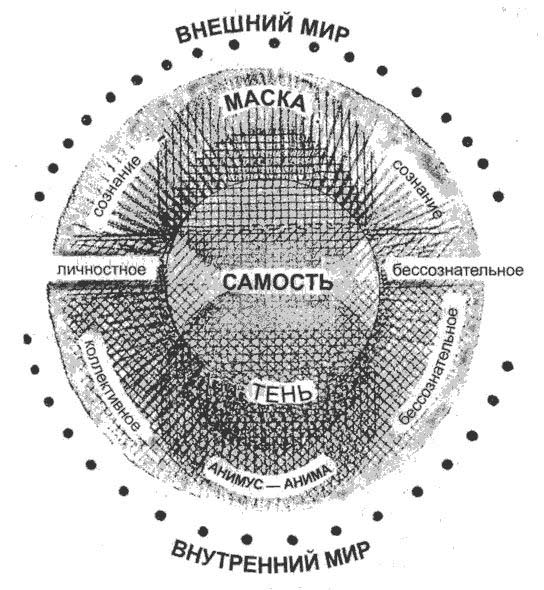

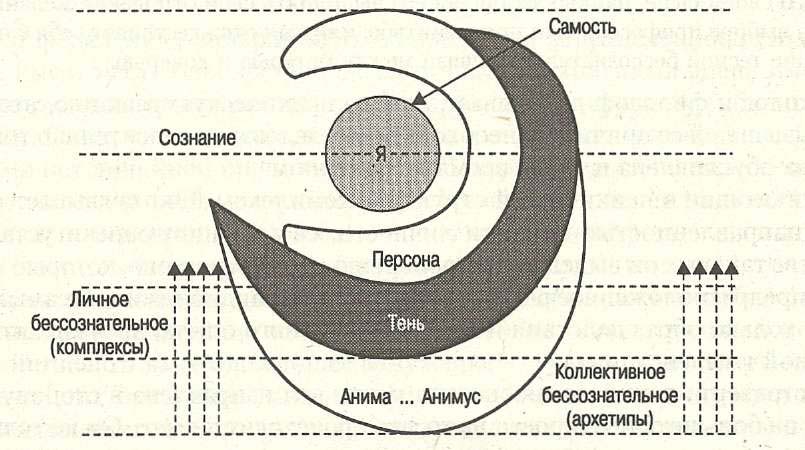

Таким образом, структура психики, по мысли Юнга, представляет собой:

- Эго, включающее все то, что человек вполне осознает. Эго ответственно за чувство преемственности, непрерывности опыта жизни.

- Индивидуальное бессознательное, которое аналогично фрейдовскому бессознательному. Забытые и подавленные эмоции, мысли, воспоминания.

- Коллективное бессознательное – наиболее противоречивая и оригинальная часть учения Юнга. В нем заключен опыт наших предков.

Психоаналитическая концепция Юнга признает психику саморегулирующейся, помогающей человеку полноценно жить системой. У депрессии и тревоги, к примеру, он признает полезные качества: эти состояния привлекают внимание человека к дисбалансу в психике.

В психологии, разработанной Юнгом, главным остается по сей день взгляд внутрь, ибо пока мы смотрим по сторонам, мы спим. Достигается настоящая полноценная жизнь все большим осознанием бессознательных процессов, что правят нами. Что же скрывается в бессознательном, на что нам следует обратить взгляд?

Мир снов, духов, символов и история

Юнг находил повторяющиеся образы в сказках, легендах, мифах, историях древних народов и в снах, фантазиях людей, живущих спустя тысячи лет, наверняка не знающих ни символов алхимиков, ни религиозных текстов раннего христианства, ни апокрифов гностиков.

На этом основании у Юнга родилось предположение-концепция, что есть некие первичные, исконные образы, которые и вызывают повторение повсеместно и без какого-либо научения. Эти исходные образы, находящиеся где-то в психике каждого индивида, одинаковы и действуют на всем протяжении сознательной жизни человечества.

Система образов, которые были названы Юнгом архетипами, запечатлена в самом нашем организме, в способе восприятия действительности. Воображение, мышление подчинено исходным, древним образам, проходит через их призму.

Основатель аналитической психологии проводил параллель с инстинктами, мотивами. Мотивационная сила, содержащаяся в каждом человеке и животном, существует до осознания и ей никто никогда не обучал. Как мы знаем, она зависит от устройства нашего тела, нейрогуморального механизма. Предположение Юнга состояло в том, что архетипы являются моделями реализации побудительных мотивов, скрытые в той части бессознательного, которое содержит опыт всего человечества.

Архетипы – это, по мнению Юнга, особые клубки энергии, они подобны привычкам, но присущи всему роду человеческому. Привычки реагировать, чувствовать, жить, видеть и воспринимать определенным образом. Поэтому Юнг и поместил архетипы в коллективное бессознательное. Оно в свою очередь есть опыт наиболее существенных чувств и переживаний наших предков.

Доводы из нашего времени

Долгое время считалось, что от одного человека к другому физически ничего, кроме генотипа, не передается. Гены от образа жизни не меняются. А как еще может появиться на уровне организма информация о жизни предков?

Оказалось, что вполне может. Это показало исследование, проведенное в 2014 году, результаты которого были опубликованы в “Nature Neuroscience”. В зависимости от того, какой опыт переживали мыши, их потомки вели себя по-разному: их реакции отличались от контрольной группы мышей, они реагировали на раздражители, связанные с прошлым предков, так, будто сами переживали в своей жизни что-то подобное родительскому опыту.

Ученые объяснили это так: геном действительно остается неизменным, но кое-что изменяется: экспрессия того или иного гена, связанного с опытом мышки-родителя. Экспрессия гена влияет на чувствительность определенных клеток в организме, с которыми он связан. А это в свою очередь изменяет ощущения, реакции и чувства.

Стоит добавить кое-что еще. Во-первых, реакция на раздражитель, что был у первой группы мышек, наблюдалась и у внуков этих мышек. Во-вторых, ни второму поколению, ни третьему повторного стимула не предъявляли, но реакция была все же заметна. А ведь люди на протяжении миллионов лет сталкивались со сходными сильными раздражителями, поэтому реакции должны были бы только закрепляться.

Всего этого во времена Юнга не знали, и он вряд ли мог предполагать такой поворот событий. Он считал, что любые опыты по доказательству существования коллективного бессознательного и его образов невозможны.

Исконные образы

Архетипы Юнга – образы, возможности, представления, которые есть в нас без научения, до осознания (в коллективном бессознательном), действуют повсеместно и у всех людей. Юнг считал, что они оказывают огромное влияние на наше поведение, на наши суждения, чувства и желания, хоть мы этого и не осознаем, что иногда ведет к выходу архетипа из-под контроля. Это вид или модель, которую принимает побудительная сила в нас.

Для осознания и приближения раскрытия себя Юнг считал необходимым диалог с архетипами или их разбор. Архетипов достаточно много, но автор аналитической психологии выделил следующие как основные:

Юнг определял Тень как утраченные воспоминания, вытесненные представления, подпороговые восприятия (недостаточно яркие и сильные, поэтому оставшиеся вне сознания). Тень – это сумма скрытых свойств, которые невыгодно признавать человеку в самом себе.

Зло, что живет в человеке, грандиозно, оно присуще человеческой природе, вот о чем напоминает нам Юнг. Это и есть первородный грех, что тянется за нами из века в век. Именно люди совершали в прошлом зверства, и мы также являемся людьми, которые совсем не безобидны, а способны на величайшие злодейства.

И каждый человек должен обладать знанием о своей способности творить зло: пока он закрывает на это глаза, он может быть превращен в орудие зла. При этом Юнг полагал, что от контакта с другими интересами содержания Тени могут меняться к лучшему, но для этого их сначала нужно вывести из бессознательного.

Тень, по мнению Юнга, проецируется на других, поэтому мы видим в других свою собственную темноту. В литературе Тень – это, например, библейский змей-искуситель, а также мистер Хайд из романа Стивенсона.

Юнг определял её комплексом, противоположным Тени. Её содержание составляет все то, чем человек хочет быть, как он себя показывает миру. Она наиболее близка сознанию, создает социальную маску, соответствие социальным ролям.

По мысли Юнга, это вытесненные из сознания мужчины или женщины черты противоположного пола. Коллективное бессознательное несет информацию обо всех женщинах и мужчинах прошлого, и у мужчины персонифицируется в женщину Аниму, а у женщины в образ мужчины – Анимуса.

При благоприятной интеграции – осознании своих вытесняемых мужских и женских черт – человек способен к плодотворной и активной жизни. Мужчина легче понимает символы, использует свою интуицию, становится более чувственным и легким. А женщина удаляется от размытости и фантазийности, приближаясь к строгости, осмысленности.

Архетип может овладевать личностью. Юнг называл это одержимостью или идентичностью Эго с комплексом. Сознание человека в этот момент чрезвычайно ослабленное, содержания бессознательного выходят на сцену.

Согласно воззрениям Юнга, человек, одержимый Тенью, ведет себя всегда на самом низком уровне развития, который ему доступен. Одержимость Анимой или Анимусом придает особую выразительность чертам личности, свойственным противоположному полу. Мужчина становится чрезвычайно женоподобен, а женщина – маскулинна.

Будучи обращенными к миру, эти образы теряют всю привлекательность. Анима тогда становится непостоянной, вздорной, невыносимой, Анимус – деспотичным догматиком, спекулятором, цепляющимся бесконечно к мелочам. Они совершенно не умеют выбирать: она – людей, он – мнения.

Центральный архетип человека, бессознательное чувство целостности личности. Посредством процесса индивидуации достигается идентификация с Самостью. В ней находятся содержания сознания и бессознательного. Юнг считал, что полное сознание Самости вряд ли возможно. Если понимать Эго как центр сознания, то Самость есть центр всей суммы содержаний психики. Именно в Самости отражен принцип индивидуальности, она является конечной целью, так как полностью выражает человека.

Роль для личности. Интеграция

По мнению Юнга, люди путают самопознание и знание своего Эго, отчего рождаются губительные иллюзии. Им кажется, что осознание явленных в Эго содержаний – уже достижение. Юнг сравнивал подобное мнение с тем, как средний человек, живущий в теле и с телом, практически ничего не знает о его анатомии и физиологии.

Чтобы узнать анатомию психики, познать Себя, необходимо прикоснуться к бессознательному – и не только личному, но и коллективному. Большинство же чаще отскакивает от бессознательного и не стремится проникнуть чуть глубже наивного мнения о себе.

Рассуждая, Юнг удивлялся тому, каким образом в представлении людей укладывается мысль о верховенстве сознания. Бессознательное вело человека долгие тысячелетия к сегодняшнему дню, оно явно обладает большей мудростью и отлично приспособлено к окружающей среде.

Истинные мотивы, истинные желания, истинные страхи – вот что называет Юнг отличием истинного знания о себе от маски. Именно через него можно приблизиться к осознанному существованию и полноценной жизни.

Основное предназначение Эго – это налаживание контакта с архетипом цельности – Самостью. Последняя понимается как центральный принцип организации психики – фундаментальный и важный аспект личности человека, дающий единство, смысл, направление и цель.

Процесс индивидуации – ключевое понятие, которым оперирует аналитический подход Юнга. Это естественный процесс развития личности, включающий в себя постепенное движение к проявлению всех истинных элементов личности. Этот процесс никогда не бывает полным, так как личность – динамическая система.

Индивидуация позволяет наладить контакт между сознанием и бессознательным. Как только устанавливается первичная связь с оставленными далеко позади содержаниями бессознательного, начинает вырисовываться Самость. Если продолжать убегать от бессознательных содержаний, то они захватят человека и ниспровергнут его.

Но если попытаться интегрировать содержания, то обретается внутреннее единство, индивидуальность. Поэтому Юнг считал процесс индивидуации путем к себе, самореализацией. Примерно процесс индивидуации можно описать следующим образом:

- Осознание и анализ Персоны.

- Приближение к Тени, отказ от проекций.

- Контакт с Анимой/Анимусом.

- Интегрирование содержаний, развитие Самости.

Самым сложным этапом обретения себя Юнг считал раскрытие нашей Тени. С ней связаны элементы, которые мы считаем отрицательными. Мы не хотим взаимодействовать с этим, не хотим признавать Тень своей. Но вытесненные идеи и мысли не всегда негативны: к примеру, мы можем вытеснять то, что считаем слабостями – способность к сочувствию, переживанию, чувствительность, мягкость.

По Юнгу, человек не достигает интеграции одномоментно, это динамический процесс, в котором он постоянно перемещается с одного уровня на другой, все глубже постигая то, что находится за порогом сознания. В целом Юнг был уверен, что процессы трансформации уже находятся в нашем бессознательном, поэтому психологический кризис часто разрешается естественным путем. Чтобы расшифровать послания бессознательного и максимально успешно прийти к избавлению от проблем, следует просто прислушиваться к ощущениям, чувствам, побуждениям.

Типирование

- Мышление. Мыслительный тип людей обычно использует логику и аргументы для понимания мира, других людей, в суждениях о ценности вещей.

- Чувство. Эмоциональный тип людей производит оценку происходящего в зависимости от эмоций и чувств, что вызывают в нем вещи, люди, события.

- Ощущение. Ощущающий тип живет впечатлениями, ощущениями. Для него особую ценность представляют конкретные факты переживаний – звуки, вкус, запахи.

- Интуиция. Интуиты руководствуются предчувствиями, догадками.

Психоаналитическая концепция Юнга ставит характер в зависимость от одной из этих функций, а также интроверсией или экстраверсией для каждого из типов. Люди выстраивают свой тип взаимодействия с миром, руководствуясь доминирующей функцией, и при этом с трудом понимают тех, у кого доминанта отличается.

В процессе индивидуации человеку необходимо развивать все четыре функции. Понять, какие из них недостаточно развиты, можно по тому, как человек относится к людям, живущим не так, как привык жить он. По утверждению Юнга, все, что раздражает нас в других, приводит к пониманию самих себя.

Современность

Основоположник аналитической психологии призванием психоаналитика называл прояснение индивидуальных импульсов, приближение к формулированию человеком его собственных суждений и решений. Современная аналитическая психология видит величайшую цель человека в приближении к Самости.

Аналитическая психотерапия направлена на то, чтобы установить постоянные отношения между сознанием и бессознательным, выраженным в процессе индивидуации. Основной целью осознания является обретение психологического равновесия и целостности, а также облегчение страданий.

И именно эта способность выглядела для Юнга причиной психических проблем, вызванных пропастью между человеком и его инстинктивной природой, то есть конфликтом сознательного и бессознательного. По мысли Юнга, человек утрачивает самого себя, а на место своей истинной сущности ставит представление о себе, выдумку, удобный образ.

Терапия способствует психологическому росту, может успешно справляться с депрессией и тревогой. Путем перегруппировки сознательных и бессознательных аспектов создаются новые ценности и цели, открываются пути и приходит более глубокое понимание жизни.

Сессии обычно проводятся 1-4 раза в неделю в течение нескольких лет. В процессе терапии в центре внимания находится опыт клиента – опыт настоящего, прошлого, чувств, размышлений, мечтаний и фантазий. Длительный срок терапии объясняется сложностью процесса слома старых, укорененных моделей мышления и нелегким делом раскрытия бессознательного сознанию.

Различие между юнгианским анализом и терапией заключается в том, что ключевое направление анализа – понимание содержания бессознательного клиентом, терапия же фокусируется на облегчении симптомов. Анализ разбирается в мотивах действий и мыслей, это глубокая рефлексивная практика, приводящая к длительным и масштабным изменениям в личности.

Небольшая популярность направления, созданного Юнгом, объясняется сложностью его идей и их противоречивостью. Психоаналитическая теория характера, впрочем, пользуется широким признанием и используется во множестве типологий. Автор: Екатерина Волкова

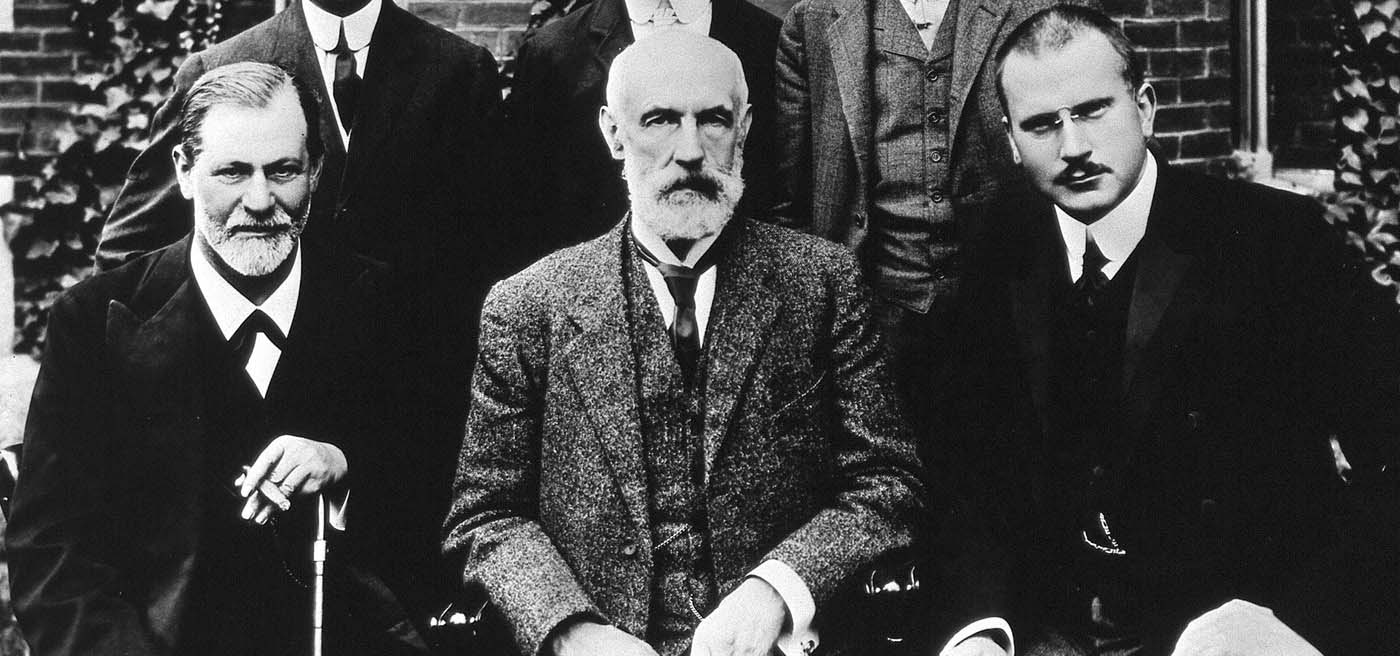

Известный швейцарский психолог, психиатр и философ Карл Густав Юнг (1875-1961), играл ведущую роль в психоаналитическом движении. Он, наряду с З.Фрейдом, является одним из основателей глубинной психологии и, в своей теории бессознательного, во многом продолжает линию Фрейда.

Юнг не только разделяет, но и развивает фрейдовский подход к психике как энергетической противоречивой системе – многоуровневой и многополюсной. В то же время он возражает Фрейду в том, что основой личности и источником её конфликтов выступает не половое влечение, а психическая энергия, т.е. любая потребность.

Структура личности по К.Г. Юнгу

Структура личности, считал Юнг, состоит из трех компонентов:

- Коллективное бессознательное;

- Индивидуальное бессознательное;

- Сознание.

Коллективное бессознательное состоит из архетипов, которые Юнг называл первичными образами, потому что они связаны с мифическими и сказочными темами. Таким образом, культура оказывает влияние на становление индивидуальной психики человека через актуализацию определенных архетипов.

Основные архетипы

В коллективном бессознательном количество архетипов может быть неограничено, но особое место в его теоретической системе уделяется персоне, анимусу, тени, самости:

- Архетип Персона. Это есть не что иное, как публичное лицо человека, это часть личности, которую человек показывает миру. На личность человека Персона оказывает как позитивное, так и негативное влияние. Персона доминирующая может подавить индивидуальность человека и слиться с навязанной ему средой, но в то же время она защищает от этого давления среды, помогает в общении. Она служит цели производить на других впечатление и утаивать свою истинную сущность;

- Архетип Тень. В целом это негативная сторона личности, её аморальные мысли и страсти, но, при этом, у неё есть и положительные свойства. Содержанием Тени являются те стремления, которые несовместимы с Персоной, с нормами общества и отрицаются человеком как несовместимые. Содержание Тени пропорционально доминированию Персоны;

- Архетип Самость. В теории Юнга это самый важный, центральный архетип всей личности. Это сердцевина личности, вокруг которой объединены все другие элементы. Значение этого архетипа состоит в том, что он не противопоставляет разные части души друг другу. Наоборот, соединяет их, чтобы они дополняли друг друга. Целостность личность обретает в процессе развития, а самость и индивидуальность становятся более свободными в своем выражении и самопознании. Становясь центром личности, Самость уравновешивает многие противоположные качества личности;

- Архетип Анимус. У мужчины – Анима, у женщины – Анимус. Они представляют те части души, которые отражают представления о противоположном поле, интерсексуальные связи. На развитие этого архетипа большое влияние оказывают родители ребенка. Архетип формирует поведение и творчество человека, это источник проекций, новых образов в его душе.

Методы аналитической психологии К.Г. Юнга

И сегодня теория К.Г.Юнга применяется на практике, а главным методом её реализации является активное воображение. Говорить в строгом смысле о методах аналитической психологии нельзя, считал сам её автор. Юнг настаивал на том, что с каждым новым клиентом надо работать спонтанно без каких-либо установок и планов.

Для аналитика единственной теорией является идущая от сердца жертвенная, искренняя любовь и действенное сострадание к людям. Его личность является единственным инструментом, потому что любая терапия осуществляется не методами, а личностью терапевта. Психотерапевт, считал К.Г.Юнг, в каждом конкретном случае должен решить, хочет ли вступить, вооружившись советом и помощью, на рискованный путь.

Рассмотрим некоторые методы, предложенные ученым:

-

Юнгианский анализ. В практике аналитической психологии основным методом остается анализ. Методологической моделью для юнгианского анализа стал психоанализ З. Фрейда, но получил иное теоретическое обоснование и практическое выражение. Он представляет собой сознательное и добровольное вовлечение в символическую игру.

Задача заключается в создании нового интерсубъективного пространства в результате смешения субъективностей участников. Это пространство, по существу, является пространством творческой жизни. Клиент в этом анализе делегирует аналитику части своей личности, отвечающие за сравнение, оценивание, контроль, организацию. Анализ будет работать только тогда, когда, например, клиент будет относиться к аналитику как к хорошему специалисту, понимая в то же время, что он простой человек со своими проблемами. Говоря другими словами, успех анализа будет зависеть от того, насколько пациент умеет быть пациентом и насколько он позволит аналитику быть аналитиком. Это важнейшее условие анализа. Как метод психотерапии, анализ предназначен не для всех;

Это вербальный и сознательный акт и нацелен на осознание ранее бессознательного материала. Аналитик должен иметь определенные качества – наблюдательность, развитую речь, интеллектуальные способности. Хотя сама процедура не относится к чисто интеллектуальным. Даже точная и блестящая интерпретация, несвоевременно высказанная и не принятая клиентом, будет совершенно бесполезной, поэтому юнгианские аналитики к ней редко обращались, больше полагаясь на интуицию;

- Переполнение фантазиями бессознательного и необходимость их структуризации;

- Множество снов и опасность в них утонуть;

- Слишком мало снов или они не запоминаются;

- Чувствование нас себе непонятного влияния извне;

- Многократное попадание в одну и ту же ситуацию;

- Нарушение адаптации к жизни.

В современной аналитической психологии можно назвать еще два подхода к пониманию сновидений и методов работы с ними. Они отличны от теории исполнения желаний Фрейда и от теории компенсации Юнга. Основу обоих подходов составляет отношение к роли Эго-комплекса в сновидении. Первый подход был предложен Гансом Дикманом. Второй подход предложен Джеймсом Хиллманом, автором архетипической психологии. Хиллман, в отличие от Дикмана считает, что Эго тоже является одним из множества, равных по важности, образов.

Аналитическая психология — это одно из направлений неофрейдизма, основанное последователем З. Фрейда, швейцарским психиатром Карлом Густавом Юнгом.

Содержание

Карл Юнг (1875-1961) продолжал развитие психоаналитической теории. Он сотрудничал с Зигмундом Фрейдом и играл ведущую роль в психоаналитическом движении. Но в дальнейшем Юнг не следовал фрейдовским традициям, а пошёл своим путём, создав аналитическое направление. Потому сотрудничество Фрейда и Юнга не было столь уж долгим.

Структура личности по К. Юнгу

По Юнгу, структура личности состоит из Эго, Личного бессознательного и Коллективного бессознательного.

2. Под уровнем сознания находится личное бессознательное. Этот уровень бессознательного не слишком глубок, находящиеся там события могут быть восстановлены в сознании с помощью некоторых усилий.

Личное бессознательное — это область бессознательного, содержащая в себе образования, прежде находившиеся на уровне сознания, но впоследствии забытые или подвергшиеся вытеснению.

Оно состоит из всех воспоминаний, ощущений, страхов, импульсов и желаний, нечетких восприятий и другого личного опыта, подвергшегося вытеснению или просто забытого. Личное бессознательное постоянно наполняется новыми переживаниями, которые мы либо игнорируем, либо до конца не осознаем.

Содержание личного бессознательного сгруппировано в определенные тематические комплексы: эмоции, воспоминания, желания и тому подобное. Данные комплексы проявляются в сознании в виде определенных доминирующих идей — идеи силы или идеи неполноценности — и таким образом оказывают влияние на поведение. Комплекс предстает чем-то вроде маленькой личности внутри личности человека как целого.

Комплексы — это эмоционально заряженные группы мыслей, чувств и воспоминаний. У каждого из нас есть материнский и отцовский комплексы — эмоциональные впечатления, мысли и чувства, связанные с этими фигурами и сценариями их жизни и взаимодействия с нами. Распространённый в наше время комплекс власти — это когда человек очень много своей психической энергии посвящает мыслям и чувствам о контроле, доминировании, долге, подчинении. Хорошо также известен комплекс неполноценности.

3. Ниже уровня личного бессознательного лежит более глубокий уровень — коллективное бессознательное.

Коллективное бессознательное — это наиболее глубокий уровень психической деятельности, содержащий в себе врожденный опыт прошлых поколений людей, а также животных предков.

Коллективное бессознательное содержит в себе универсальный эволюционный опыт и составляет основу личности человека. Опыт, находящийся в коллективном бессознательном, является действительно бессознательным. Мы не можем осознать его, каким-либо образом вспомнить, как это возможно с содержанием личного бессознательного.

Юнг считал, что коллективное бессознательное — наследие предков, сформировавшиеся в процессе эволюции человечества. Это скрытые воспоминания и опыт, передающиеся на генном уровне. Прямое подтверждение существованию коллективного бессознательного Юнг находил в повторяющихся в культурах разных народов мира символах и образах. Например, во многих мифах встречаются одинаковые описания богини Плодородия, которая является прообразом архетипа Матери.

В основном коллективное бессознательное проявляется в образах — архетипах, которые являются общими для всего человечества.

Архетипы

Архетипы — это врожденные тенденции внутри коллективного бессознательного, которые являются внутренними детерминантами психической жизни человека.

Они направляют действия человека в определенное русло, в чем-то схожее с тем, каким образом вели себя в подобных ситуациях наши животные предки. Архетипы обнаруживают себя в сознании в виде эмоций и некоторых других психических явлений. Они обычно связаны с такими важнейшими моментами жизненного опыта, как рождение и смерть, основные стадии жизненного пути (детство, юность), а также с реакцией на смертельную опасность.

Юнг исследовал мифологию и художественное творчество ряда древнейших цивилизаций, выявляя лежащие в их основе архетипические символы. Оказалось, что существует значительное количество таких символов, которые присущи всем архаическим культурам, причем даже таким, которые были столь разделены во времени и пространстве, что прямой контакт между ними был заведомо невозможен. Ему также удалось обнаружить в сновидениях пациентов нечто, что он посчитал следами подобных символов. Это еще более укрепило Юнга в его приверженности идее коллективного бессознательного.

Четыре таких архетипа встречаются чаще других — это Персона, Анима и Анимус, Тень, Самость.

1. Архетипы Аниме и Анимус — это две составляющие одного целого. Они отражают предположение Юнга, что каждый человек несет в себе определенные психологические характеристики противоположного пола.

Анима отражает женские бессознательные (феминные) черты в мужском характере, а Анимус — мужские бессознательные (маскулинные) характеристики в женском.

Как и большинство других архетипов, эта пара берет начало в наиболее глубинных, примитивных слоях опыта предков человека, когда мужчины и женщины усваивали определенные эмоциональные и поведенческие тенденции противоположного пола. Таким образом, каждому человеку присущи чувства, эмоции и переживания обоих полов.

Эти архетипы не только являются причиной наличия у представителей каждого пола черт противоположного; они также действуют как коллективные образы, мотивирующие представителей каждого пола на то, чтобы понять представителей другого и ответить.

2. Архетип Персона (Маска)— это та маска, которую каждый из нас надевает, общаясь с другими людьми. Она включает наши социальные роли, индивидуальный стиль выражения.

Персона представляет нас такими, какими мы хотим, чтобы нас воспринимало общество. Она может не совпадать с подлинной личностью индивида. Понятие Персоны у Юнга аналогично понятию ролевого поведения в социологии, когда мы поступаем так, как, по нашему мнению, люди ожидают, что мы поступим в тех или иных ситуациях.

Персона имеет как позитивный, так и негативный аспекты. Доминирующая Персона может подавлять, даже задушить индивидуальность. Те, кто отождествляет себя со своей Персоной, начинают видеть себя только с точки зрения своих поверхностных социальных ролей или фасада. К. Юнг называл также Персону архетипом конформности. Вместе с тем Персона не только негативна, она защищает Эго и душу в целом от различных социальных сил и направленных на нее покушений.

3. Архетип Тени – это центр личного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания; это некая обратная, темная сторона Я. Он наиболее глубоко укоренен в животном прошлом человека. Юнг считал ее своеобразным наследием низших форм жизни.

Он включает тенденции, желания, воспоминания, переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с его Персоной или противоречащие социальным стандартам и идеалам.

Однако тень имеет и свою позитивную сторону. Она — источник спонтанности, творческого порыва, внезапных озарений и глубоких эмоций, без чего нормальная, полноценная человеческая жизнь также невозможна.

4. Архетип Самость – это центр личности, вокруг которого группируются все остальные системы. Она удерживает эти системы вместе и обеспечивает личности единство, равновесие и стабильность. Это центральный архетип целостности личности, который интегрирует сознательное и бессознательное в психике человека.

Самость – это и подлинный субъект, и целостная личность, и цель жизни человека, к которой он постоянно стремится, но которую редко достигает. Прежде, чем самость воплотится, необходимо, чтобы различные компоненты личности прошли полное развитие и индивидуализацию. По мнению К. Юнга личность может достичь равновесия лишь в результате длительного процесса психологического созревания, называемого им индивидуализацией.

Интроверты и экстраверты

Экстраверты — это такие люди, которые направляют либидо (жизненную энергию) вовне, на внешние события и других людей.

Они легко идут на контакт с незнакомыми, коммуникативные, доброжелательны, часто очень разговорчивы и активны. Взаимодействуя с окружающими, экстраверт развивается, как личность, поэтому ему сложно даётся вынужденное одиночество.

Люди подобного типа обычно подвержены воздействию окружения, легко приспосабливаются к обществу, в котором живут, и уверены в себе в широком диапазоне различных ситуаций.

Интроверты — этотакие люди, которые направляют либидо на внутренний мир.

Такие люди склонны к созерцательности, интроспекции. Они мало поддаются внешним влияниям, менее уверены во взаимоотношениях с другими людьми и внешним миром и менее социально приспосабливаемы, нежели экстраверты.

Человек с доминирующей интроверсией отличается замкнутостью, немногословностью, склонностью к одиночеству. Интроверт черпает энергию из своих внутренних духовных источников, поэтому избегает больших шумных компаний.

В каждом человеке такие полярные типы, как правило, сосуществуют вместе, однако, какой-то один из них доминирует. Тем не менее, доминирующий тип реакции в определенной степени зависит от ситуации. Например, обычно интровертированный человек может оказаться достаточно социально гибким в ситуации, затрагивающей его интересы.

Позже Юнг дополняет свою теорию психотипов (психологических типов). Он считает, что все личностные различия проявляют себя в четырех основных функциях: мышлении, чувствах, ощущении и интуиции, при помощи которых мы и можем ориентироваться как во внешнем, объективном мире, так и в мире внутреннем, субъективном. Мышление и чувство относятся к рациональным психическим функциям, а ощущение и интуиция к иррациональным.

Каждая из этих функций есть у каждого из нас, кроме этого, каждая функция бывает ориентирована вовне или вовнутрь и бывает экстравертной или интроверной. Итого получается 8 разных психических функций. Одна из них является наиболее удобной для адаптации, потому считается ведущей и определяет одноимённый тип личности по Юнгу: мыслящий, чувствующий, ощущающий или интуитивный (экстравертный или интровертный).

Отличия психоанализа Фрейда от аналитической психологии Юнга

Чем же взгляды Фрейда отличались от взглядов Юнга? Давайте выделим некоторые отличия.

1. Главные отличия аналитической психологии Карла Юнга от фрейдовского психоанализа касаются вопроса о природе либидо. Если Фрейд характеризует либидо преимущественно в терминах сексуальной сферы, то для Юнга либидо — это жизненная энергия вообще, в которой сексуальная активность присутствует только как один из компонентов и проявляется в росте и размножении, а также в других наиболее важных для конкретного человека видах деятельности.

2. Так же, Юнг отвергал фрейдовское понятие эдипова комплекса. Он объяснял привязанность ребенка к матери чисто житейскими потребностями ребенка, и способностью матери их удовлетворять.

По мере роста ребенка у него появляются сексуальные потребности, которые накладываются на прежде доминировавшие потребности в еде. Юнг высказал предположение, что энергия либидо приобретает гетеросексуальные формы лишь в пубертатный период. Он не отрицал напрочь наличия сексуальных сил в детском возрасте, однако свел сексуальность до положения лишь одного из многих влечений в психике.

3. С точки зрения Фрейда, человек есть продукт своих детских переживаний. Для Юнга же человек определяется не только прошлым, но в равной мере и своими целями, ожиданиями и надеждами на будущее. По его мнению, формирование личности вовсе не завершается к пяти годам. Человек может меняться и, подчас, довольно значительно, на протяжении всей своей жизни.

По убеждению К. Юнга, самоактуализации можно достичь лишь в среднем возрасте, а потому этот возраст (35-40 лет) Юнг рассматривал как критический период для личностного развития — рубеж, на котором личность претерпевает глубокие и благотворные преобразования.

Таким образом, для Юнга наиболее важным этапом личностного развития является отнюдь не детство, как у Фрейда, а, напротив, зрелые годы, время, когда он сам прошел через душевный кризис и смог преодолеть его.

4. Еще одно различие между позициями Фрейда и Юнга заключается в том, что Юнг попытался проникнуть в область бессознательного глубже, чем это удалось Фрейду. Он добавил еще одно измерение в понимание бессознательного: врожденный опыт человечества как вида, унаследованный им от своих животных предков (т.е. коллективное бессознательное).

Психоаналитическая психология — популярное направление в западной традиции психологии. Оно основывается на анализе беспокоящих образов, появляющихся во снах. Как и в психоанализе, изучение образов помогает понять скрытую проблему человека. Основоположник аналитической психологии — К. Юнг, швейцарский психоаналитик.

Сущность аналитической психологии: место в системе наук

Аналитическая психология — психодинамическое направление, созданное Юнгом на основе психоанализа Фрейда. Его суть состоит в сборе и анализе глубинной мотивации личности, основанной на содержании бессознательной сферы личности. Учение Юнга базируется на представлении о коллективном бессознательном — собрании культурных, религиозных и исторических образов.

Проблема психоанализа, на которую указывают критики этого подхода — субъективность. Интерпретация материалов анализа зависит от личности психоаналитика, и не имеет четких критериев, в отличие от других методов психотерапии.

Становление аналитического Юнга подхода: пересмотр классических идей

Рассматривая структуру личности, Юнг добавил в нее архетипы. На основании связей вокруг архетипа формируется комплекс — группа воспоминаний, вызывающих внутриличностный конфликт. Юнг представлял архетипы как психологический аналог органов тела, которые развиваются и взаимодействуют.

Классическая школа: принципы, основные особенности аналитической психологии

По мнению Юнга, главный процесс, руководящий личностью — стремление к индивидуализации. Он заключается в самореализации, отбору необходимого психологического материала и удалению лишнего. Самореализация состоит из двух ключевых этапов. Первый происходит в период подросткового возраста, когда человек отделяется от общих постулатов, чтобы найти индивидуальность. Он переполнен негативом к окружающим, в первую очередь — к собственным родителям.

Пройдя процесс развития личности, индивид стремится от личных ценностей к общественным:

- cтремление делиться;

- духовность;

- любовь к труду;

- ориентированность на чувства;

- внимание к окружающим.

Для зрелой личности характерна приверженность идее созидания. В представлении Юнга, главный принцип развития — слияние с коллективным бессознательным. Если человек останавливается в развитии, он переживает невротические симптомы: депрессию, фетишизм, различные фобии.

Основные компоненты структуры психики в аналитической психологии

Структура психики включает бессознательный компонент и сознание. Бессознательное не имеет четких границ, его происхождение неизвестно. Бессознательное выражено сознанием — инструментом, с помощью которого личность ориентируется в мире.

Внутри сознания находится эктопсихическая система — комплекс чувств, связывающих человека с внешними явлениями. Под влиянием комплекса органов чувств формируется психологический тип. Вторая составляющая сознания — эндопсихическая система. К ней относятся внутренние элементы, регулирующие эмоции, память, и взаимодействие с бессознательной частью психики.

Основные положения, предложенные аналитической психологией

Основными понятиями, используемыми в аналитической психологии, являются:

- Архетип — сформированная обществом модель поведения, воспринимаемая человеком на различных уровнях психики. Архетип — проявление либидо.

- Либидо — психическая энергия, используемая для достижения различных целей. В отличие от понимания либидо Фрейда, Юнг рассматривает либидо как универсальную, а не только сексуальную окраску.

- Интроверсия и экстраверсия. Классическое понимание интроверсии — направленность во внутренний мир, экстраверсии — ориентация на внешний мир. Склонность к определенной направленности врожденная, человек не может изменить ее.

- Невроз — проявление дисгармонии между индивидуальным и значением архетипов. Невроз означает, что связь сознательного с бессознательным повреждена, цель психотерапии — восстановить ее.

Задача аналитической психологии — обеспечить человеку условия для психологического созревания (индивидуализации) и таким образом сделать его неотъемлемой частью процесса роста общественного сознания.

Классические понятия аналитической психологии: теория бессознательного

Для аналитической теории бессознательное — ключевая составляющая человеческой личности, объединенная с сознанием. Все подавляемые эмоции и чувства, отвергаемые сознанием, уходят в бессознательное. Но поскольку они продолжают существовать, в сознание прорываются образы мыслей и чувств в виде сновидений.

Через личное бессознательное человек связан с коллективным бессознательным. В нем содержатся архетипы, являющиеся общими для всех людей. В процессе обработки сознанием поступающей информации, человек часто сталкивается с образами, которые не вызывают у него никаких ассоциаций. В его жизненном опыте нет соответствующего опыта. Содержание коллективного бессознательного включает ответы на глубинные вопросы о жизни, любви, счастье и других.

Чтобы правильно трактовать теорию о бессознательном, нужно учитывать смысл архетипов. Они одинаковы для людей, независимо от культуры и национальности, так же, как одинаковы их физиологические процессы. Архетипы нельзя изучать традиционными методами, их понимание во многом зависит от фантазии психотерапевта.

Аналитическая психология Юнга: отличия от психоанализа

Юнг, являясь представителем классической школы психоанализа, рассматривал подсознательное иначе, чем Фрейд. По его мнению, личность — совокупность установок сознания, врожденных и реализованных архетипов. Фрейд полагал, что в бессознательном скапливаются игнорируемые низменные проявления личности. Юнг считал, что человек может накапливать как низменное, так и высокое. Наполнение бессознательного зависит от личности.

Движущей силой развития личности Юнг называл индивидуализацию — достижение целостности, слияния структуры основных частей психики.

Юнгианская структура личности: ведущий компонент

Юнг выделил 3 составляющих структуры личности:

- Эго — Я человека, собственная личность.

- Личное бессознательное — внутренние установки, выбранные человеком.

- Коллективное бессознательное — внутренне влияние, обусловленное воздействием наследственного багажа, передаваемого генетически.

Бессознательную часть личности Юнг считал ключевым компонентом. Она неконтролируемо влияет на человека в течение жизни, направляя и подавая сигналы, сформированные поколениями предков.

Основные архетипы юнгианской аналитической психологии

Среди основных архетипов, к которым прибегают все люди, относятся:

- Самость — объединяющий компонент, который является центральной структурой сознательного и бессознательного.

- Тень — комплекс, в котором скапливаются вытесненные части личности. Они могут быть деструктивными и созидательными. Человек вытесняет те части, которые выходят за рамки его представления о себе. Тень часто появляется в сновидениях в виде темной человеческой фигуры.

- Анима и Анимус — представление об идеальном женском и мужском начале. Сущность архетипа зависит от пола пациента.

Помимо основных, общечеловеческих архетипов, человек также связан с семейными архетипами — сценариями, передающимися от родителей.

Методы, используемые Юнгом для исследования бессознательного

Среди основных понятий психологии Юнга следует обозначить методы, с помощью которых можно исследовать бессознательное:

- Ассоциативный тест. Для проведения теста психоаналитик подготавливает список, включающий не менее 100 слов. Список медленно зачитывается испытуемому, на каждое слово-стимул он должен выдать слово-ассоциацию. Психоаналитик отмечает слова, на которые испытуемый реагировал иначе: волновался, злился, задерживался с ответом. Список зачитывается дважды, после чего выделенные слова группируются и анализируется на предмет закономерностей.

- Анализ сновидений. Для анализа содержания снов пациент должен вести дневник, в которые ежедневно следует записывать сюжет сна. Сопоставление сюжетов снов позволяет выявить, в какой области индивид вступил в конфликт с бессознательным. Часто причиной конфликта становится личный комплекс.

- Амплификация. Метод заключается в подборе подходящих параллелей — похожих моделей поведения в искусстве, литературе, истории, религии. Из подходящего контекста берется основа, по которой анализируется содержание сновидений.

Применение методов Юнга требует творческого подхода, умения работать с разнообразной информацией.

Полезное видео

Из видео Вы узнаете о классификации личностей человека по К. Г. Юнгу

Читайте также:

- Примерная программа по русскому языку для начальной школы днр

- Демографическая политика в новосибирской области кратко

- Понятие типа государства и права и его исторические разновидности кратко

- Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных массовых мероприятий в школе

- Проверочная работа эта удивительная природа 3 класс школа россии