Методика обучения технике бега на короткие дистанции кратко

Обновлено: 25.06.2024

Бег на короткие дистанции в лёгкой атлетике традиционно считается королевской дисциплиной, ведь обладатель мирового рекорда в беге на 100 метров по праву носит звание самого быстрого человека на Земле. Чтобы бежать быстрее ветра, нужно обладать идеальной и отточенной годами тренировок техникой бега, о которой мы и поговорим в этой статье.

История появления бега на короткие дистанции

Борьба за выживание диктовала нашим далёким предкам необходимость быть быстрым. Чтобы обеспечить себя пропитанием, требовалось бегать быстрее, чем добыча. А уже на первых Олимпийских играх, состоявшихся в 776 году до н.э., атлеты соревновались в беге на дистанцию 1 стадий или 192,28 м.

Какие дистанции относятся к коротким

К коротким дистанциям, или спринту, относятся дисциплины до 800 метров, то есть:

- 60, 100, 200 и 400 м

- Барьерные дисциплины – 60 м с/б, 100 м с/б, 110 м с/б и 400 м с/б

- Эстафетный бег 4х100 и 4х400 м

Такая беговая дисциплина, как 400 метров (и 400 метров с барьерами) немного отличается от классического спринта, так как бежать нужно целый круг по стадиону. Поэтому её неофициально называют длинным спринтом.

Техника и фазы бега на короткие дистанции

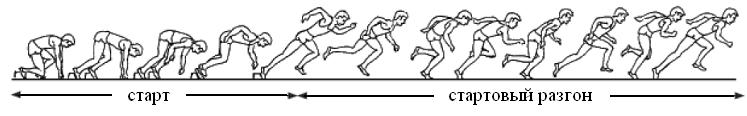

Бег на короткие дистанции условно подразделяется на 4 фазы: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиш.

1. Старт

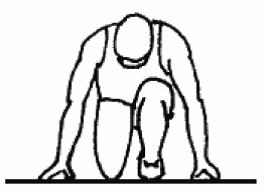

По правилам лёгкой атлетики, все спринтерские дисциплины нужно начинать с низкого старта. Стоя на низком старте, бегун опускается на одно колено и упирается им в дорожку, руки при этом не должны заходить за стартовую линию. Стопами он упирается в стартовые колодки – это специальные упоры для ног, необходимые для активного рывка вперёд по сигналу стартового пистолета.

Скачайте тренировочные планы к марафону и полумарафону и начните подготовку уже сегодня!

Низкий старт нужен ещё и для того, чтобы первые беговые шаги атлет делал в наклоне вперёд, что позволяет разогнаться наиболее эффективно, как самолёту на взлётно-посадочной полосе.

2. Стартовый разгон

Стартовый разгон – это первые 20-25 метров спринтерской дисциплины. Как понятно из названия, здесь атлет должен разогнаться и набрать максимальную для себя скорость для преодоления дистанции.

И если при первых шагах со старта атлет выбегает в наклоне, то уже к концу стартового разгона корпус выпрямляется и составляет около 15 градусов от вертикальной оси туловища.

3. Бег по дистанции

После стартового разгона, при котором спортсмен достигает около 80% своей скорости, начинается бег по дистанции.

Бег на короткие дистанции очень сильно отличается от стайерского тем, что ни о какой экономичности движений не может быть и речи. Работа и движение рук и ног происходят на максимальных мощностях для организма.

4. Финиш

В лёгкой атлетике бывали случаи, когда спортсмен начинал наклон грудью за несколько метров до финиша и после финишной черты падал прямо на дорожку, не удержавшись на ногах. При беге в закрытых помещениях, когда атлеты соревнуются на дистанции 60 метров и скорости намного выше, чем на стадионе, такие инциденты наиболее часты.

Ошибки в технике выполнения

Ошибки на старте

Ошибки на стартовом разгоне и беге по дистанции

- При выбегании со старта делать очень маленькие и слабые шаги.

- Слишком сильно закрепощаться, создавать излишнюю напряжённость и скованность в движениях.

- Не выпрямлять до конца колено в фазе отталкивания, бежать на полусогнутых ногах.

- Опускаться на полную стопу при беге.

- Не до конца поднимать колени и выносить бедро вверх.

- Дышать только через нос.

Ошибки на финише

- Слишком рано начать наклоняться вперёд.

- Не пробежать линию финиша, а остановиться практически перед ней или сразу за ней.

- При финишировании не увеличить частоту шагов, а, наоборот, растянуть.

- Сделать последний шаг-прыжок на финишную линию.

Правила безопасности в беге на короткие дистанции

- Спринт заставляет работать на пределе все мышцы нашего организма, поэтому очень важно подготовить его к этой нагрузке: обязательно сделать разминку, растяжку, специальные беговые упражнения и пару-тройку ускорений с наращиванием темпа.

- Бег на короткие дистанции связан с высокой вероятностью травм – его ни в коем случае нельзя выполнять на холодных (неразогретых) ногах.

- При отработке спринтерских упражнений или самом беге соблюдайте правила движения на стадионе или в манеже, ведь столкновение с кем-то на таких высоких скоростях или резкое торможение очень часто приводит к травмам.

Упражнения для отработки техники

Для обучения технике бега на короткие дистанции используется целый арсенал средств беговой, прыжковой и силовой подготовки.

1.Беговая работа

Отработка низкого и высокого старта, старты с разных положений, пробегание коротких отрезков с максимальной скоростью, отработка движений рук, стоя на месте, максимально частое сведение бёдер, стоя на месте или в упоре.

2. Прыжковая работа

Прыжки в длину с места, многоскоки, прыжки на каждый второй шаг, скачки, выпрыгивания с полного приседа и запрыгивания на высокую тумбу, прыжки поочередно на одной и другой ноге, СБУ.

3. Силовая работа

В чём бегать короткие дистанции

Возможно, вы обращали внимание, что на соревнованиях легкоатлеты бегают не в обычных кроссовках, а в специальной беговой обуви – шиповках. Они представляют собой очень точно сидящие по ноге тапочки с жёсткой пластиковой поверхностью на передней части стопы, в которую вставлены шипы.

В отличие от футбольных бутс, где шипы пластиковые и толстые, легкоатлетические шипы тонкие, острые и сделаны из металла. Это съёмный элемент, который при затуплении необходимо менять. Шиповки нужны для того, чтобы нога не проскальзывала при постановке на дорожку, и, соответственно, результаты, показанные в них, были намного быстрее, чем в обычных кроссовках.

Не спешите приобретать шиповки, если вы решили начать заниматься бегом на короткие дистанции. Спринтерские шиповки не имеют пятки, и в них отсутствует амортизация. Поэтому прежде чем переходить на такую обувь, укрепите мышцы и связки.

На первый взгляд бег кажется простым двигательным действием, не представляющим существенных технических сложностей. Но в действительности, спортсмены, тренирующиеся в беговых видах значительную часть времени уделяют именно технической подготовке и, не зависимо от квалификации, постоянно совершенствуют свою технику бега. Эта необходимость вызвана тем, что технические ошибки не позволят бегуну полностью реализовать свой потенциал, и, не смотря на повышение уровня развития физических качеств, будут сдерживать рост спортивных результатов.

Скорость бега спортсмена определяется длиной и частотой шагов. Эти две переменные в основном определяются антропометрическими характеристиками спортсмена и уровнем его физической подготовленности, от которого зависит время и сила отталкивания.

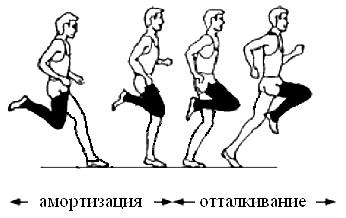

Рис. 1. Фазы бегового шага

Каждый беговой шаг состоит из фазы опоры и фазы полета (рис. 1). Они подразделяются на фазы передней опоры и задней опоры (отталкивания) для опорной ноги и фазы сгибания ноги после окончания отталкивания и выноса ее вперед для маховой ноги. Обе части опорной фазы важны при овладении рациональной техникой бега. Во время передней опорной фазы нога сгибается в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах (уступающий режим работы мышц), чтобы погасить вертикальную составляющую скорости. Этот процесс называется амортизацией. Чем выше скорость бега, тем меньше расстояние от проекции центра тяжести до места постановки стопы. При более далекой постановке ноги возникают силы, значительно тормозящие бег и которые необходимо свести к минимуму за счет активной постановки стопы на опору, особенно в спринте (загребающее движение стопой).

Фаза отталкивания это основная часть шага, которая ускоряет тело спортсмена. Она начинается в момент перехода через положение вертикали. При этом желательно, чтобы направление силы отталкивания проходило через центр тяжести. Для этого бегуну необходимо сохранять туловище в вертикальном положении. В этой фазе мышцы ног работают в преодолевающем режиме.

Техника бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции характеризуется относительной непродолжительностью работы при максимальной ее интенсивности. Некоторые специалисты к спринтерским дистанциям относят те, в которых вторая половина пробегается быстрее первой, при условии, что первая была преодолена с максимально возможной скоростью. Под это определение попадают дистанции 100 и 200 м. Дистанцию 400 м, также принято относить к спринтерским, хотя она не отвечает требованиям предложенного определения, и если спортсмен пробежит первые 200 м с максимальной скоростью, то вторую половину он не сможет преодолеть быстрее по причине накопившегося утомления.

В спринтерском беге выделяют следующие фазы: старт, стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование (рис. 2).

Рис. 2. Фазы бега на короткие дистанции

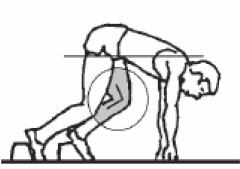

Старт и стартовый разгон. Бег на короткие дистанции начинают из положения низкого старта с использованием стартовых колодок, что обеспечивает твердую опору для отталкивания, стабильность расстановки ног и углов наклона опорных площадок и дает возможность подготовленному спринтеру быстрее набрать максимальную скорость бега (рис. 3 и 4). Преимущество использования низкого старта над высоким проявляется лишь при достаточном уровне физической и технической подготовленности бегуна. У новичка применение низкого старта не дает преимущества, и спортивный результат может оказаться хуже, чем при пробегании той же дистанции с применением высокого старта.

В расположении стартовых колодок можно выделить три основных варианта:

В позе готовности важное значение имеет угол сгибания ног в коленных суставах. Оптимальные углы между бедром и голенью ноги, опирающейся о переднюю колодку, равны 92-105°; ноги, опирающейся о заднюю колодку, - 115-138°, угол между туловищем и бедром впереди стоящей ноги составляет 19-23° (рис. 4).

Бег по дистанции. Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25-30-му метру (13-15-й беговой шаг), когда достигается 90-95% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет. Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж максимальной скорости к 50-60-му метру дистанции, а дети 10-12 лет - к 25-30-му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на 2-й-76%, на 3-й - 91%, на 4- й - 95%, на 5-й - 99%.

Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, далее происходит сгибание в коленном и голеностопном суставах. У квалифицированных спринтеров полного опускания на всю стопу не происходит. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое сведение бедер (рис. 5). У современных сильнейших спринтеров мира не происходит полного выпрямления толчковой ноги. Эта техническая особенность способствует белее быстрому выносу бедра вперед после отталкивания, что позволяет увеличить частоту движений. Вместе с тем, такой вариант отталкивания дает преимущество только спортсменам с высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств, так как сокращается время опоры, во время которой необходимо передать телу максимальное ускорение.

Рис. 5. Бег по дистанции (фаза амортизации и фаза отталкивания

в движении опорной ноги)

При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты шагов, определяющие скорость бега. На участке дистанции 30-60 м спринтеры высокой квалификации, как правило, показывают наиболее высокую частоту шагов (4,7-5,5 шагов в секунду), длина шагов при этом изменяется незначительно и составляет 1,25±0,04 относительно длины тела спортсмена.

Финиширование. Окончание бега фиксируется по моменту пересечения туловищем спринтера вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Финишную линию следует пробегать с полной скоростью, без специальных бросков или прыжков, так как эти движения могут только снизить предельную скорость бега. На последнем шаге можно наклонить туловище вперед.

2. Обучение технике бега на короткие дистанции

Спринтерский бег является технически сложным двигательным действием. Для более успешного изучения техники бега целесообразно разделение целого движения на более простые части и освоение каждой из них в отдельности.

Перед началом обучения следует ознакомиться с особенностями бега каждого занимающегося, определить его основные достоинства и недостатки. Для этого выполняются повторные пробежки на отрезке 30-40 м в свойственной каждому ученику манере, при этом группа располагается таким образом, чтобы были хорошо видны все детали техники бегущего.

Обучение технике бега по прямой. Для начального обучения технике бега по прямой используют следующие упражнения:

- движения руками (подобно движениям во время бега). Руки согнуты в локтях под углом около 90°, движение осуществляется вперед-назад, в переднем положении кисть поднимается до уровня подбородка;

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой стопы на дорожку. Смотреть вперед, корпус держать прямо, опорная нога прямая, бедро маховой ноги поднимается до уровня горизонтали, активно встречать опору передней частью стопы, не опускаясь на пятку;

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени. Корпус держать прямо, следить за согласованной работой рук и ног, не опускаться на пятку;

- бег прыжковыми шагами. Корпус держать прямо, коленом маховой ноги тянуться вперед-вверх, после отталкивания нога выпрямлена во всех суставах;

- бег с ускорением с переходом в бег по инерции. Держаться высоко на стопе, бежать по инерции, упруго ставя стопу на опору, стараться дольше сохранить набранную скорость без активных отталкиваний;

- бег с ускорением на 40-60 м в 3/4 интенсивности от максимальной.

Все беговые упражнения необходимо выполнять свободно, без излишних напряжений. При беге с ускорением нельзя заканчивать бег сразу, а нужно его продолжить некоторое время, не прилагая максимальных усилий (свободный бег).

Обучение технике бега по повороту.

В спринтерских дистанциях 200 и 400 м спортсменам приходится часть пути преодолевать по повороту, при этом возникает центробежная сила, которая возрастает с увеличением скорости бега и уменьшением радиуса виража. Для более эффективного прохождения этой части дистанции бегунам необходимо вносить некоторые коррективы в технику бега. При входе в поворот и беге по повороту необходимо наклонять туловище влево. Ступни ног при этом ставятся с небольшим поворотом влево, правая рука движется больше внутрь, а левая наружу. Выход из поворота на прямую сопровождается плавным уменьшением наклона влево.

Для начального обучения бегу по повороту используют следующие упражнения:

При выполнении упражнений бег должен быть свободным. Уменьшать радиус поворота следует только тогда, когда достигнута достаточно правильная техника бега на повороте большого радиуса.

При беге с входом в поворот необходимо учить легкоатлетов начинать наклон тела к центру поворота, опережая возникновение центробежной силы.

Обучение технике высокого старта и стартовому разгону

Как было отмечено выше, бег на короткие дистанции спортсмены начинают с низкого старта. Перед его изучением целесообразно вначале освоить более простой вариант старта – высокий. Для этого используют следующие упражнения:

Начинать обучение технике бега со старта следует, когда занимающийся научился бежать с максимальной скоростью без возникновения скованности. Следить, чтобы обучающиеся на старте выносили вперед плечо и руку, разноименные выставленной вперед ноге. По мере усвоения старта необходимо увеличивать наклон туловища, и стараться сохранять его возможно дольше. К выполнению старта по сигналу переходить только после уверенного усвоения техники старта.

Обучение технике низкого старта и стартовому разгону

После освоения техники высокого старта переходят к обучению низкому старту. Для этого используют следующие упражнения:

Если бегун с первых шагов после старта преждевременно выпрямляется, целесообразно увеличить расстояние от колодок до стартовой линии или установить на старте наклонную рейку, ограничивающую возможность подъема. Также для устранения преждевременного выпрямления бегуна в фазе разгона применяют старты из различных исходных положений, вынуждающих обучаемого сохранять наклон:

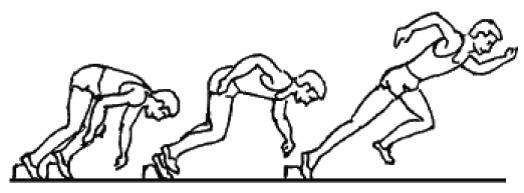

- бег с высокого стартового положения с опорой на одну руку и горизонтальным положением туловища (рис. 6А);

- стоя у стартовой линии стопы параллельны, руки опущены, поднявшись на носки и подав плечи вперед вывести тело из равновесия и начать бег сохраняя наклон (рис. 6Б);

Рис. 6. Старты из различных исходных положений

Техника спринта лучше всего совершенствуется при беге в равномерном темпе с неполной интенсивностью; в беге с ускорением, в котором скорость доводится до максимальной; при выходах со старта с различной интенсивностью. Стремление бежать с максимальной скоростью при неосвоенной технике и недостаточной подготовленности почти всегда приводит к излишним напряжениям. Чтобы избежать этого, на начальном этапе обучения следует применять преимущественно бег в 1/2 и 3/4 интенсивности, так как при легком, свободном, ненапряженном беге спортсмену легче контролировать свои движения.

Бег – это способ передвижения людей и животных. Он положительно влияет на организм: укрепляет кости, улучшает кровообращение, хорошо сказывается на фигуре. Существует множество разных видов бега, а также различные дистанции. Бег на короткую дистанцию получил свою популярность еще в древней Греции.

Особенности

Бег на 60, 100, 200 и 400 метров считается короткой дистанцией. Данный вид требует от человека хорошую выносливость и превосходную координацию. Весь процесс делится на несколько этапов. Это:

- Старт;

- разгон;

- бег на дистанции;

- финиш.

Специалисты по методике утверждают, что лучше всего начинать с низкого старта, так как есть возможность разогнаться до нужной скорости на первых секундах.

Нужно оттолкнуться от беговой дорожки под острым углом. Установленную скорость нужно продержать до самого окончания. Тогда бегун сможет показать хороший результат на финише.

Техника

Как уже было выше сказано, бег на короткие дистанции подразделяется на части.

Старт

Во время прохождения дистанции лучше всего использовать низкий старт. Это поможет бегуну ускориться и набрать скорость. Для полного удобства применяют стартовые колодки. Это обеспечивает человеку хорошую опору и правильную расстановку ног. Также существует несколько основных типов правильного расположения колодок.

- При обычном старте передняя колодка ставится на расстоянии полторы стопы от начала старта. Задняя от передней на две стопы.

- В растянутом старте расстояние между колодками сокращается до одной стопы.

- Сближенный старт. Здесь также расстояние между колодками будет менее одной или половина стопы. Расстояние от передней колодки и до старта будет составлять полторы стопы.

Когда колодки находятся близко друг другу, это обеспечивает усиление ног для старта и создают ускорение уже на первом шагу.

Разбег

Чтобы получить хороший результат на финише, нужно набрать хорошую скорость на старте. Методика здесь такая, важно правильно выполнить первые шаги. От них будет зависеть выталкивание тела под установленным углом. Шаг нужно заканчивать прямой ногой. Когда выпрямляется нога, одновременно с ним поднимается второе бедро под прямым углом. Чем быстрее будет движение, тем скорее произойдет следующее отталкивание.

Бегун должен быстрее всего делать первый шаг. Это очень важно. Длина такого шага будет около ста тридцати сантиметров.

Сокращать длину не стоит. Скорость будет увеличиваться за счет длины шага и ускоренного темпа.

Прохождение дистанции

Когда спортсмен бежит, наклон его тела изменяется. Во время отталкивания, наклон уменьшается, но в полетной фазе увеличивается. Когда разгон достигает максимальной скорости, тело бегущего человека выпрямляется. Бегун находится в свободном положении.

Нога ставиться на беговую дорожку с передней части стопы. Далее сгибается коленный сустав, но разгибается уже в голеностопном. Спортсмен, когда принимает положение для отталкивания, выносит маховую ногу вперед и вверх. Если бедро находится достаточно высоко и скорость подъема снижена, то происходит выпрямление опорной ноги.

Отталкивание будет завершено разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах. В фазе полета происходит быстрое сведение бедер. Когда спортсмен отталкивается, нога движется вверх, потом сгибается и двигается вниз.

Финиш

На дистанциях как сто и двести метров нужно до конца поддерживать максимальную скорость, но перед финишем она снижается на 4-7%. Окончание бега считается в тот момент, когда спортсмен коснется туловищем вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Чтобы финишировать быстрее всех, нужно на последнем шаге сделать рывок вперед. Другими словами – сделать бросок грудью.

Положение корпуса

Любые движения со старта должны быть согласованы. Здесь большое значение имеет и положение головы. Преждевременному выпрямлению туловища способствует резкое движение головы назад. А если прижать подбородок к груди, то начнете топтаться на месте, а не ускоряться. Корпус тела во время бега сохраняет легкий наклон с переносом тяжести вперед.

Правильная и ровная осанка. Строго вертикальное положение позвоночника поможет уменьшить напряжение мышц шеи и спины.

Не нужно переносить весь вес вперед и стараться не упасть. Здесь важно слегка наклониться, чтобы двигаться быстрее, не теряя равновесие.

Также нельзя отклоняться назад. Когда бегун приближается к финишу и оглядывается назад, он меняет положение своего тела. Это его значительно замедляет.

Движение рук

Согнутые руки в локтях производят движение по правилу перекрестной координации. Такой способ помогает во время бега, так как спортсмен поддерживает равновесие и прямолинейность. Еще один важный момент — движение плечевого сустава. Руки двигаются вперед и внутрь, назад и наружу.

Правильное дыхание

Чтобы добиться хорошего результата, нужно также уметь правильно дышать. Во время бега важно не получить кислородное голодание.

- Вдыхать и выдыхать нужно носом. Но, по мнению физиологов, этого не достаточно для полного насыщения организма.

- Подключить дыхание ртом. Когда бегун вдыхает воздух через рот, дыхательные органы получают больше кислорода, но усваивают меньше.

- Главное – комбинировать дыхание через нос и рот. Важно начинать правильно дышать уже со старта и следить за своим организмом, прислушиваясь к нему.

Справка! Чтобы научиться правильно дышать, нужно проводить ежедневные дыхательные тренировки.

Техника дыхания во время бега на короткую дистанцию

Существует множество различных техник дыхания, но время бега на короткие дистанции трудно подстроиться под какую-то одну. Самый оптимальный вариант – это выбрать более удобный способ дыхания. Здесь также нужно учитывать распространенную ошибку – нельзя задерживать дыхание.

Здесь лучше всего придерживаться следующего правила: выдох делается сильнее, чем вдох.

Такой способ освобождает больше места для поступления нового кислорода. Можно задействовать мышцы живота.

Это уже будет нижний вид дыхания. С первого раза не получается, но если упорно тренироваться, то можно достичь хороших результатов.

Важность развития взрывной скорости для бега на короткую дистанцию

Здесь главное обратить внимание на переход от максимального бега к свободному бегу, но при этом не терять скорость. Для чего нужен быстрый рывок со старта? Он важен для того, чтобы достичь максимальной скорости и не снижать её до финиширования.

Советы

Чтобы достойно финишировать, нужно выполнять данные рекомендации:

Заключение

Каждый спортсмен мечтает дойти до финиша первым, но удается это не всем. Чтобы финишировать быстрее своих соперников, нужно учитывать технику бега, правильное положение ног и рук. А также не забывайте про правильное дыхание. Бег на короткие дистанции требует упорной и серьезной работы. Залог успешного финиширования — соблюдение всех правил бега.

Понятие "бег на короткие дистанции" объединяет группу беговых видов легкоатлетической программы. В эту группу видов входит бег на дистанции протяженностью до 400 м, а также различные виды эстафетного бега, включающие этапы спринтерского бега. Бег 100, 200 и 400 м, эстафетный бег 4х100 м и 4х400 м, как для мужчин, так и для женщин, включается в программу олимпийских игр. Дистанции 30, 50, 60 и 300 м включаются в соревнования в закрытых помещениях и в соревнования юных легкоатлетов.При обучении и совершенствовании техники бега на короткие дистанции необходимы знания основных закономерностей формирования двигательных навыков. Процесс овладения движениями проходит в три этапа:

· 1. ознакомление с новым движением, формирование основ техники;

· 2. формирование двигательного умения;

· 3. формирование двигательного навыка.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| uchebno-metodicheskoe_posobie.docx | 60.92 КБ |

Предварительный просмотр:

Государственное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №464Пушкинского района Санкт-Петербурга

«Методика обучения технике бега

Учитель физической культуры,

Куликов Егор Сергеевич

Техника бега на короткие дистанции………………………………………….2

Особенности техники бега на 100, 200, 400 м………………………………. 8

Методическая последовательность обучения………………………….…..…9

Задачи, средства и методы обучения…………………………………….……12

Техника бега на короткие дистанции

Понятие "бег на короткие дистанции" объединяет группу беговых видов легкоатлетической программы. В эту группу видов входит бег на дистанции протяженностью до 400 м, а также различные виды эстафетного бега, включающие этапы спринтерского бега. Бег 100, 200 и 400 м, эстафетный бег 4х100 м и 4х400 м, как для мужчин, так и для женщин, включается в программу олимпийских игр. Дистанции 30, 50, 60 и 300 м включаются в соревнования в закрытых помещениях и в соревнования юных легкоатлетов.

Бег на короткие дистанции, как правило, характеризуется максимальной интенсивностью пробегания всей дистанции в анаэробном режиме. На дистанциях до 200 м бегуны стремятся за минимальное время набрать максимальную скорость бега и поддерживать ее до финиша

Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на четыре фазы: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.

Начало бега (старт).

Низкий старт выполняется в такой последовательности: установив колодки, бегун отходит на 2 — 3 м. назад и сосредоточивает внимание на предстоящем беге.

Для быстрого выхода со старта применяются стартовый станок и колодки.

Расположение стартовых колодок бывает в разных вариантах в зависимости от длины тела и особенностей техники бегуна. В расположении стартовых колодок можно выделить три основных варианта:

Стартовые колодки, расположенные близко друг к другу, обеспечивают одновременное усилие обеих ног для начала бега и создают большее ускорение бегуну на первом шаге. Однако сближенное положение ступней и почти одновременное отталкивание обеими ногами затрудняют переход к попеременному отталкиванию ногами на последующих шагах.

Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45—50°, задняя — 60—80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок обычно равно 18—20 см.

Расстояние между колодками и удаление их от стартовой линии зависят от особенностей телосложения бегуна, уровня развития его быстроты, силы и других качеств.

Услышав выстрел (или другой стартовый сигнал), бегун мгновенно устремляется вперед. Это движение начинается с энергичного отталкивания ногами и быстрого взмаха руками (сгибание их). Отталкивание от стартовых колодок выполняется одновременно двумя ногами значительным давлением на стартовые колодки. Но оно сразу же перерастает в разновременную работу. Нога, стоящая сзади, лишь слегка разгибается и быстро выносится бедром вперед; вместе с этим нога, находящаяся впереди, резко выпрямляется во всех суставах.

Низкий старт на вираже.

Стартовые колодки располагаются у внешнего края дорожки, что обеспечивает пробегание начала дистанции по прямой, касательной к дуге внутреннего края. В дальнейшем техника та же, что и в низком старте по прямой.

Стартовый разбег выполняется на первых 7 - 14 беговых шагах. На этом отрезке дистанции бегун должен набрать максимальную скорость. На первых 2- х беговых шагах бегун стремится активно выпрямлять ноги при отталкивании.

Движение направлено вперед, при этом наклон туловища выпрямляется. Длина шагов постепенно возрастает и зависит от индивидуальных особенностей бегуна — силы ног, длины, тела, физической подготовленности.

Чтобы добиться лучшего результата в спринте, очень важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега скорости, близкой к максимальной.

Правильное и стремительное выполнение первых шагов со старта зависит от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы и быстроты движений бегуна (рис. 41). Первый шаг заканчивается полным выпрямлением ноги, отталкивающейся от передней колодки, и одновременным подъемом бедра другой ноги. Бедро поднимается выше (больше) прямого угла по отношению к выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно высокое поднимание бедра невыгодно, так как увеличивается подъем тела вверх и затрудняется продвижение вперед. Особенно это заметно при беге с малым наклоном тела. При правильном наклоне тела бедро не доходит до горизонтали и в силу инерции создает усилие, направленное значительно больше вперед, чем вверх. Большой наклон при выходе со старта и оптимальный подъем бедра позволяют ускорить переход к следующему шагу. Первый шаг заканчивается активным опусканием ноги вниз - назад и переходит в энергичное отталкивание. Чем быстрее это движение, тем скорее и энергичнее произойдет следующее отталкивание.

Первый шаг следует выполнять возможно быстрее. При большом наклоне туловища длина первого шага составляет 100 - 130 см. Преднамеренно сокращать длину шага не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина обеспечивает более высокую скорость, но и преднамеренно удлинять его нет смысла.

При совершенном владении техникой бега и при достаточной быстроте первых движений бегуну в первом или в двух первых шагах удается поставить ногу на дорожку сзади проекции ОЦМТ. В последующих шагах нога ставится на проекцию ОЦМТ, а затем — впереди нее.

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25—30-му метру (13—15-й беговой шаг), когда достигается 90—95% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет. Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж максимальной скорости к 50—60-му метру дистанции, а дети 10—12 лет — к 25—30-му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на 2-й -76%, на 3-й — 91%, на 4-й — 95%, на 5-й - 99% (Л. Жданов, 1970).

Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается главным образом за счет удлинения шагов и незначительно — за счет увеличения темпа. Наиболее существенное увеличение длины шагов наблюдается до 8—10-го шага (на 10—15 см), далее прирост меньше (4—8 см). Резкие, скачкообразные изменения длины шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз - назад (по отношению к туловищу). При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся скоростью происходит увеличение времени полета и уменьшение времени контакта с опорой.

Большое значение имеют энергичные движения рук вперед-назад. В стартовом разбеге они в основном такие же, как и в беге по дистанции, но с большой амплитудой в связи с широким размахом бедер в первых шагах со старта. На первых шагах со старта стопы ставятся несколько шире, чем в беге по дистанции. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу бег со старта — это бег по двум линиям, сходящимся в одну к 12—15-му метру дистанции.

Если сравнить результаты в беге на 30 м со старта и с ходу, показанные одним и тем же бегуном, то легко определить время, затрачиваемое на старт и наращивание скорости. У хороших бегунов оно должно быть в пределах 0,8 - 1,0 с.

Таблица 1. Ошибки, встречающиеся при выполнении старта и стартового разбега

Читайте также: