Хронологические рамки современного русского языка кратко

Обновлено: 25.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Понятие о современном русском языке и его хронологических границах

Русский язык – это общенациональный язык русского народа, русской нации на современном этапе ее развития. Русский язык имеет статус государственного языка в Российской Федерации.

Общенациональным (общенародным, национальным) называют, с одной стороны, язык, на котором говорит этнос и который по совокупности своих характеристик отличен от иного этнического языка, с другой стороны, так именуют совокупность всех существующих в обществе вариантов функционирования этнического языка.

Используют русский язык порядка 146,8 млн. граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации (по оперативным данным Росстата на 01.07.2017). Родным для себя в 2010 г. назвали русский язык свыше 98% населения (142,6 млн. человек по данным всероссийской переписи населения в 2010 г.).

Кроме того, знают и употребляют русский язык в повседневном общении, передают русский язык в семье десятки миллионов людей, проживающих на территории других государств, в том числе образовавшихся после распада СССР. Также владеют русским языком миллионы людей, которые изучали и продолжают изучать его, пропагандируют русский язык и культуру в разных странах мира. Разные источники называют от 300 до 220 млн. людей в мире, владеющих русским языком. По степени распространенности (по числу носителей языка) русский язык входит в десятку самых распространенных языков мира (наряду с китайским, английским, испанским, арабским, хинди и др.).

Русский язык, как и любой иной язык, представляет собой систему знаков, динамичную, иерархически организованную и целостную. Знаками языковой системы являются фонемы (реализуются в звуках в потоке речи), морфемы, слова и фразеологемы, морфологические (грамматические) категории, синтаксемы (реализуются в словосочетаниях и предложениях). Однотипные единицы формируют уровень языка (фонетико-фонологический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический). Логика изучения русского языка в школьной программе опирается именно на уровневую систему языка: начинается курс изучением фонетики, завершается синтаксисом. С появлением письменности образовались дополнительные, вторичные графические знаки – буквы, знаки препинания.

Современным мы называем язык, понятный его носителям и активно применяемый для коммуникации на данном историческом этапе. Вопрос о хронологических границах современного русского языка рассматривают, как правило, применительно к современному русскому литературному языку (как части современного русского языка). Так, границы современности литературного русского языка можно понимать широко (от первой трети XIX в. до наших дней) и узко (язык последних 20-30 лет). В большинстве источников принято широкое понимание границ современного русского литературного языка – это язык от времен А.С. Пушкина до наших дней. В то же время в лексикографической практике составления нормативных словарей орфоэпической нормы, при фиксировании вариантов разговорной речи лингвисты придерживаются узкого понимания границ современности – русский язык от рубежа XX–XXI вв. до сегодняшнего дня.

В сочетании двух трактовок современности русского языка нет противоречий. В отношении кодифицированной формы русского языка (литературного языка) лексические, орфоэпические и стилистические нормы конца ХХ в. можно считать истинно современными, актуальными. Грамматические же нормы в пределах 150-200 лет также вполне отвечают критерию современности (грамматика от эпохи Пушкина до наших дней в большей части частных правил не устарела).

2. Генетическая характеристика русского языка

По происхождению русский язык относится к восточнославянской группе славянской ветви индоевропейской языковой семьи.

В пределах индоевропейской семьи языков у русского языка есть такие родственные языки, как германские языки, иранские языки, индийские языки, армянский язык, албанский язык, балтийские языки и др.

По славянской (праславянской) ветви родственными русскому языку являются южнославянские языки (болгарский, македонский, словенский, старославянский и др.) и западнославянские языки (чешский, словацкий, польский и др.).

Восточнославянская группа выделилась из праславянского языка ориентировочно к V–VI вв. н.э. и была представлена одним языком с территориальными разновидностями – древнерусским, или древневосточнославянским языком – до XIV–XV вв. Из территориальных разновидностей древнерусского языка после XV в. сформировались украинский, белорусский и русский языки. Русский язык именовался великорусским языком в период до конца XIX в.

Следствием исторической эволюции является близость русского языка украинскому и белорусскому языкам, что объясняет наличие множественных языковых параллелей: крошить, глотать, судья (русск.) – кришити, глитати, суддя (укр.) – крышиць, глытаць, суддзя (белорусск.).

3. Типологическая характеристика современного русского языка

По общим особенностям грамматического строя русский язык причисляют к языкам синтетическим (флективным). Для языков данного типа характерно выражение основного корпуса грамматических значений при помощи форм слова, формоизменения. Так, для передачи грамматических значений падежа, числа, рода, времени, лица и др. чаще всего используется флексия, а также задействованы иные морфемы слова, ударение, чередование звуков внутри основы: писать – пишу – пишешь – пишет – пишем – пишете – пишут (формы лица в изъявительном наклонении) – пиш и и пиш и те (повелительное наклонение); зима – зимы – зиме – зиму – зимой – о зиме – зимы – зим – зимам – зимы – зимами – о зимах ; теленок – телята .

4. Социальная характеристика современного русского языка

Русский язык характеризуется большим набором социальных функций внутри русскоязычного общества:

1) коммуникативная функция – русский язык является универсальным средством общения в любой ситуации и для любой социальной группы;

2) номинативная функция – посредством русского языка мы именуем мир вокруг нас, называем предметы, явления;

3) сигнификативная функция – русский язык передает логические понятия, является средством обобщения, хранения понятийной информации;

4) когнитивная (познавательная) функция – русский язык является средством познания мира, обеспечивает получение нового знания;

5) эпистемическая (эписемическая, аккумулятивная, накопительная) функция – в семантической системе русского языка отражены исторически сформированные в русской культуре концепты, обобщены знания русского человека, в значениях языковых единиц русского языка хранятся сведения об истории народа;

6) эмотивная (экспрессивная, эмоциональная) функция – с помощью языковых средств русского языка передаются чувства и эмоции;

7) прагматическая (регулятивная) функция – при помощи языковых выражений человек способен регулировать жизнь общества, влиять на поведение других людей;

8) метаязыковая функция – русский язык используется для пояснения, уточнения, усложнения или упрощения, интерпретации текста, переработки информации;

9) эстетическая (поэтическая) функция – русский язык служит средством передачи прекрасного – безобразного, а языковая форма является частью художественного содержания;

10) фатическая функция (контактоустанавливающая, ассоциативная) – в русском языке есть специальные слова и выражения для приветствия, прощания, выражения благодарности, извинения и иных ассоциативных смыслов; язык выполняет функцию поддержания контакта и подготавливает коммуникантов для потенциального содержательного общения.

В современном мире русский язык также существует в нескольких ипостасях:

1) государственный язык; русский язык является государственным языком в нескольких государствах (Российская Федерация (ст. 68 конституции), Республика Беларусь (ст. 17 конституции), Приднестровская Молдавская Республика (ст. 12 конституции)), а также имеет официальный статус в конституциях ряда государств (ст. 7 конституции Республики Казахстан, ст. 10 конституции Кыргызской Республики, ст. 6 конституции Республики Абхазия, ст. 4 Республики Южная Осетия и др.);

2) язык межнационального общения; русский язык используется как средство общения внутри многонациональной Российской Федерации и на территории постсоветского пространства;

3) язык международного общения; русский язык является официальным, рабочим языком Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического общества, Международной организации по стандартизации и др.

5. Состав русского общенационального (национального, общенародного) языка

Русский язык используется во всех общественных сферах и ситуациях общения, он способен выразить все коммуникативные потребности человека, и в этом плане русский язык является общенациональным (национальным, общенародным) языком. Русский язык в таком статусе неоднороден, разграничивают следующие общественные формы языка: литературный язык – диалектный язык – городское просторечие – социальные и профессиональные жаргоны.

Литературный язык – это культурно-историческая форма языка, характеризующаяся обработанностью и письменно закрепленными нормами: делопроизводство, преподнести, избранник, предпочтение, лазоревый.

Диалектный язык – это историческая форма языка, распространенная на той или иной ограниченной территории. Так, на русском Севере употребляются севернорусские диалекты, на юге – южнорусские: рукотерник (полотенце), у сестре (род.п.), сено прелая, с[о]бе .

Просторечие (городское просторечие) – это территориально не ограниченная разновидность общенационального языка, не имеющая кодификации и не подчиняющаяся правилам: рожа, враз, жрать, этот туфель .

Жаргоны (социальные жаргоны, профессиональные жаргоны) – это устная разновидность речи, присущая представителям социальных групп, связанных времяпрепровождением, групповыми и профессиональными интересами, родом деятельности: салага, лох, наезжать, забить стрелку, как фишка ляжет .

В последние годы исследователи все чаще говорят о трансформации социальных разновидностей (подсистем) общенационального русского языка: претендуют на статус отдельной подсистемы общенационального языка (не функциональной стилистической разновидности) язык художественной литературы и язык средств массовой коммуникации (язык СМИ), преодолел границы социальной (возрастной, профессиональной и др.) группы общенациональный жаргон (общенациональный сленг, интержаргон, общий жаргон), расширяется круг носителей функционально-стилистического просторечия для сознательного и преднамеренного упрощения и огрубления речи и языковой игры.

6. Понятие о языковой политике государства

Мировая история показывает, что в любом государстве формируются механизмы осознанного влияния на язык или языки.

Языковая политика государства – это все формы сознательного воздействия общества на язык (формы существования общенационального языка, распределение функций между языками при многоязычии или между формами общенационального языка при использовании одного языка). Как правило, языковая и национальная политика взаимодействуют.

В государстве создаются организации, учреждения, совещательные органы (министерства, комитеты, центры, институты, НИИ, экспертные советы и т.п.) для решения общих вопросов бытования языка в обществе и разработки положений языковой и национальной государственной политики (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, подведомственные им организации и т.п.).

Объем преподавания русского языка, как и языков народов России, определяется в федеральных государственных образовательных стандартах для каждого уровня образования и нормативно-правовых документах в сфере образования.

В языковую политику вовлечены масс-медийные структуры, которые определяют соотношение объемов массовой коммуникации, печатной продукции на русском языке и языках народов России.

Частью языковой политики является кодификация норм современного литературного языка в справочниках, словарях, учебниках, а также оценка и переоценка нормативности конкурирующих вариантов произношения, слово-и формообразования, употребления и правописания слов.

Пропаганда литературной нормы, обсуждение вопросов культуры речи осуществляется не только на научных конференциях, но и во время просветительских и рекламных мероприятий. Знание русского языка подразумевает не только свободное владение литературной нормой в устной и письменной речи и осознание границ между литературным языком, просторечием, диалектным языком, жаргонами, но и постоянную работу над совершенствованием навыков грамотной речи.

При подготовке лекции использованы следующие источники:

Загоровская О.В. Типологические разновидности национального русского языка и формы его существования в начале XXI века // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – № 3 – 2015. – С. 96-101.

Кортава Т.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2012. – С. 7, 16-17.

Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – С. 29-30.

Вопрос о хронологии современного русского языка решается лингвистами неодинаково: существует широкое и узкое понимание его временных границ. В широком понимании временная граница современного русского языка начинается с языка Пушкина и заканчивается языком сегодняшнего дня.

В более узком понимании, представленном, например, в работах академика В.В. Виноградова, современным языком считается русский язык с 90-гг. XIX в. вплоть до наших дней. А, например, такой известный отечественный лингвист, как М.В. Панов, в качестве левой границы современного русского языка указывает середину - вторую половину XIX столетия.

При характеристике литературного языка XX века следует разграничивать два хронологических периода: I – с октября 1917 г. по апрель 1985 г. и II – с апреля 1985 г. по настоящее время. Что же происходит с русским литературным языком в эти периоды?

После образования Советского Союза продолжаются его развитие и обогащение. Наиболее наглядно увеличивается словарный запас литературного языка. Особенно интенсивно растет объем научной терминологии, например, связанной с космологией, космонавтикой. В большом количестве создаются слова, обозначающие новые явления и понятия, которые отражали коренные преобразования в государственном, политическом, экономическом устройстве страны, например, комсомолец, обком, целинник, колхоз, соцсоревнование, детсад и др. Художественная, публицистическая, научно-популярная литература пополнила арсенал выразительных и изобразительных средств литературного языка. В морфологии, синтаксисе увеличивается количество синонимичных вариантов, различающихся между собой оттенками значений или стилистической окраской. Происходит дальнейшая унификация орфоэпических, орфографических, лексических, грамматических норм литературного языка. Они фиксируются нормативными словарями. Исследователи русского языка начиная с 20-х гг. XX века особое внимание уделяли теории литературного языка. В результате они определили и охарактеризовали системно-структурное членение литературного языка. Во-первых, литературный язык имеет два типа: книжно-письменный и устно-разговорный; во-вторых, каждый тип реализуется в речи. Книжно-письменный представлен в специальной речи (письменно – научная речь и письменная официально-деловая речь) и в художественно-изобразительной речи (письменная публицистическая речь и письменная художественная речь). Устно-разговорный тип представлен в публичной речи (у научная речь и устная радио- и телевизионная речь) и в говорной речи (устная разговорно-бытовая речь).

История русского литературного языка показывает: заимствование без меры засоряет речь, делает ее не для всех понятной; разумное заимствование обогащает речь, придает ей большую точность. В связи со значительными изменениями условий функционирования языка актуальной в настоящее время становится еще одна проблема, проблема языка как средства общения, языка в его реализации, проблема речи. Какие же особенности характеризуют функционирование литературного языка в конце XX века? Во-первых, никогда не был так многочислен и разнообразен (по возрасту, образованию, служебному положению, политическим, религиозным, общественным взглядам, по партийной ориентации) состав участников массовой коммуникации. Во-вторых, почти исчезла официальная цензура, поэтому ко люди более свободно выражают свои мысли, их речь становится более открытой, доверительной, непринужденной. В-третьих, начинает преобладать речь спонтанная, самопроизвольная, заранее не подготовленная. В-четвертых, разнообразие ситуаций общения приводит к изменению характера общения. Оно освобождается от жесткой официальности, становится раскованнее.

При характеристике литературного языка XX века следует разграничивать два хронологических периода: I – с октября 1917 г. по апрель 1985 г. и II – с апреля 1985 г. по настоящее время. Что же происходит с русским литературным языком в эти периоды?

После образования Советского Союза продолжаются его развитие и обогащение. Наиболее наглядно увеличивается словарный запас литературного языка. Особенно интенсивно растет объем научной терминологии, например, связанной с космологией, космонавтикой. В большом количестве создаются слова, обозначающие новые явления и понятия, которые отражали коренные преобразования в государственном, политическом, экономическом устройстве страны, например, комсомолец, обком, целинник, колхоз, соцсоревнование, детсад и др. Художественная, публицистическая, научно-популярная литература пополнила арсенал выразительных и изобразительных средств литературного языка. В морфологии, синтаксисе увеличивается количество синонимичных вариантов, различающихся между собой оттенками значений или стилистической окраской. Происходит дальнейшая унификация орфоэпических, орфографических, лексических, грамматических норм литературного языка. Они фиксируются нормативными словарями. Исследователи русского языка начиная с 20-х гг. XX века особое внимание уделяли теории литературного языка. В результате они определили и охарактеризовали системно-структурное членение литературного языка. Во-первых, литературный язык имеет два типа: книжно-письменный и устно-разговорный; во-вторых, каждый тип реализуется в речи. Книжно-письменный представлен в специальной речи (письменно – научная речь и письменная официально-деловая речь) и в художественно-изобразительной речи (письменная публицистическая речь и письменная художественная речь). Устно-разговорный тип представлен в публичной речи (у научная речь и устная радио- и телевизионная речь) и в говорной речи (устная разговорно-бытовая речь).

История русского литературного языка показывает: заимствование без меры засоряет речь, делает ее не для всех понятной; разумное заимствование обогащает речь, придает ей большую точность. В связи со значительными изменениями условий функционирования языка актуальной в настоящее время становится еще одна проблема, проблема языка как средства общения, языка в его реализации, проблема речи. Какие же особенности характеризуют функционирование литературного языка в конце XX века? Во-первых, никогда не был так многочислен и разнообразен (по возрасту, образованию, служебному положению, политическим, религиозным, общественным взглядам, по партийной ориентации) состав участников массовой коммуникации. Во-вторых, почти исчезла официальная цензура, поэтому ко люди более свободно выражают свои мысли, их речь становится более открытой, доверительной, непринужденной. В-третьих, начинает преобладать речь спонтанная, самопроизвольная, заранее не подготовленная. В-четвертых, разнообразие ситуаций общения приводит к изменению характера общения. Оно освобождается от жесткой официальности, становится раскованнее.

На этом уроке мы продолжим рассматривать периоды развития русского языка. Мы выясним, какой путь прошёл наш язык от языка Московского княжества до современного русского языка. Мы рассмотрим основные реформы языка и узнаем историю некоторых букв.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Периоды развития русского языка"

· поговорим о том, как развивался русский язык.

· рассмотрим основные реформы русского языка.

· понаблюдаем за тем, как появился современный русский язык.

Но сначала мы вспомним кое-о-чем.

Мы узнали, что русский язык прошел долгий путь эволюции.

Сначала был праиндоевропейский язык – около 5-6 тысяч лет назад. Но он имел мало чего общего с русским языком.

Следующим этапом развития стал общеславянский, или праславянский язык. Он сформировался примерно за 1500 лет до нашей эры.

Но и этот язык нельзя было назвать русским.

Из общеславянского языка постепенно выделился древнерусский, или восточнославянский. Это случилось примерно в 6 в. нашей эры. Этот язык уже ближе нам. Но это всё еще не русский язык!

Наконец, новой вехой на пути развития языка стал язык Московского государства. Он сформировался примерно в 14 веке. Но разве на этом развитие языка закончилось? Нет, впереди его ждал еще долгий путь. И мы как раз пронаблюдаем за этапами этого пути.

Итак, первый этап – это язык Московского государства. Этот период существования языка называют великорусским или старорусским.

Этот язык существовал с 14 по 17 вв.

В то время язык разделился на две разновидности.

Существовал официальный книжный язык.

И был народный язык.

Каждый вид языка выполнял свои функции и существовал в рамках своих жанров.

Так, книжному языку был присущ высокий стиль. Этот язык был архаичным, в нем было много старославянизмов, а конструкции предложений были сложными.

Таким языком писались жития, поучения, хроники, летописи, похвалы, повести, духовные грамоты.

Вот как выглядел его текст. Предложение очень длинное, много однородных членов, эпитетов, синонимов…

А вот в народном языке этого не было.

Он был близок к живой разговорной речи. Правда, в нём могло встречаться много терминов из самых разных областей. Потому что он и употреблялся в самых разных областях.

Это был язык торговли и судопроизводства, на нем писались грамоты, уставы, хождения, мемуары, лечебные книги и так далее.

Здесь тоже длинное предложение, но никакой сложности конструкции нет, старославянизмов почти нет, слова привычные.

В старорусский период в русском языке появляется множество заимствований. Это, например, тюркизмы.

Причины их появления были разными. Это и борьба против татаро-монгольского ига. И влияние Османской империи. И, наконец, покорение Ермаком Сибири.

Так или иначе, но в русском языке появились такие слова, как казак, чулан, амбар, сарафан, тюрьма, изюм, туман, утюг, штаны… Иногда мы и не представляем себе, что это тюркизмы!

Приходят в русский язык и латинизмы. Латинский язык давно уже стал языком культуры и науки, и на русские земли проникает множество письменных документов, написанных на нем. Из них к нам пришли такие слова, как фигура, глобус, градус, минута, инструкция, дистанция и многие другие.

А еще в язык проникает множество слов, связанных с военной или с криминальной сферой.

Это такие польские слова, как поручик, повстанец, поединок, клянчить, забияка…

Но образуются и исконно русские слова: острог, порох, сыск, донос, пытать… не очень приятная лексика.

Вот так язык развивался в четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом веках… Но куда же шло его развитие?

К национальному русскому языку.

И здесь нам предстоит шагнуть уже в 17 век.

Потому что период национального русского языка ведёт отсчёт именно с середины 17 века. Но что же происходит в этот период?

Например, двуязычие устраняется. Сужается употребление церковнославянского языка. Начинают вырабатываться нормы литературного языка. Наконец, в язык активно проникают просторечные элементы, диалектизмы, заимствования. Словом, русский язык как раз в этот период начинает обретать привычные нам черты.

В этом ему помогла, например, реформа Петра I. Она была проведена в 1708 году и стала первой реформой русской графики за всё время.

Официальным алфавитом к тому времени была кириллица. Но для языка, который изменился за века, она была слишком сложной. Поэтому Петр Первый ввел так называемый гражданский шрифт – для гражданских документов. Из кириллицы были выброшены буквы, которые не использовались. А начертания букв упростили.

А ещё в восемнадцатом веке появилась новая буква! Конечно же, это буква ё.

Почему-то все думают, что эту букву ввёл в язык Николай Карамзин. На самом деле мы обязаны ее появлением даме. Точнее, Екатерине Романовне Воронцовой-Дашковой, первой женщине в мире, которая управляла Академией наук.

История появления буквы ё такова. В тысяча семьсот восемьдесят третьем году в доме княгини Дашковой состоялось заседание Российской академии. На нём присутствовали Денис Фонвизин, Гаврила Державин и другие видные деятели культуры и науки.

Уже когда заседание подошло к концу, Дашкова внезапно попросила академиков:

Академики были удивлены такой просьбой. Тогда Дашкова записала это слово сама – iолка. Княгиня поинтересовалась – не разумнее ли ввести одну букву для таких случаев?

И буква ё была введена. А Николай Карамзин просто поспособствовал ее распространению в языке.

В 18 – начале 19 века в язык приходит множество заимствований.

Из Германии явились слова штраф, маршрут, рюкзак, верстак, лозунг и так далее.

Из Франции – такие слова, как жилет, пальто, бульон, жонглёр, желе и другие.

Из Италии – такие слова, как ария, браво, пианино, новелла, тенор и так далее.

Конечно, такое количество заимствований вело к злоупотреблению иностранными словами. И нравилось это не всем.

Итак, к 19 веку язык отличался большой пестротой. В нем смешались и старославянизмы, и диалектизмы, и просторечие, и высокая лексика, и заимствования, и жаргонизмы, и общеупотребительная лексика. Что же из этого использовать в литературном языке? Ответ на этот вопрос дал Александр Сергеевич Пушкин.

Именно он считается создателем современного русского языка. Отсчёт современного языка ведётся именно с творчества Пушкина. В своих произведениях он нашёл баланс между разными элементами. И стилистически упорядочил язык.

Однако нововведения Пушкина понравились не всем.

Его упрекали то в том, что он использует заимствования, то в том, что он использует просторечия… Но такова уж участь первопроходца!

После Пушкина в усовершенствование русского языка внесли вклад многие писатели. Русский язык обогатили и Гоголь, и Тургенев, и Достоевский, и Чехов, и все остальные. Язык в их произведениях постепенно развивался. А вот реформ в девятнадцатом веке не проводилось.

Но затем грянул 20-й век! Образовался СССР – и язык просто не мог не измениться в эту эпоху. С советским строем в язык вошло множество новых слов. Это октябрята, буржуазный, блат, декрет, дефицит, комсомолец, субботник. Некоторые из этих слов заимствованные.

Много было и сложносокращенных слов: колхоз, совхоз, нэп, исполком, сельпо, жилотдел, ликбез и так далее.

Но самое главное – в тысяча 1917–1918 году состоялась реформа языка. Эта реформа начала разрабатываться ещё в царской России.

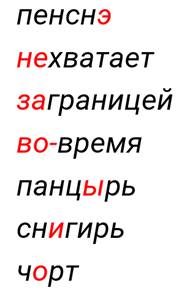

Прежде всего, из алфавита были исключены ненужные буквы – фита, ять и и десятеричное. Исчез на конце слов ъ. Он остался только в качестве разделительного твёрдого знака. Написание приставок на з-с стало теперь зависеть от того, на что начинается корень, и из-за этого мы теперь мучаемся с этим правилом.

Изменились некоторые написания. В окончаниях прилагательных стали писать не -аго, а -ого в родительном падеже (белого, а не белаго).

Изменились и некоторые написания местоимений.

И потом до тысяча девятьсот пятьдесят шестого года в разные годы произошли ещё некоторые изменения.

После заголовка перестали ставить точки.

То есть стали писать без дефиса.

Раньше вместо твердого знака в словах часто ставился апостроф. Это исправили.

Изменились некоторые написания слов.

За такое написание мы сейчас получили бы не слишком хорошие отметки. Но эти слова теперь пишутся по новым нормам.

В 1956 году правила русской орфографии и пунктуации были закреплены. И сейчас мы пользуемся именно этими правилами.

Но история языка не заканчивается на этом. В языке постоянно появляются новые слова – и значит, пополняются словари. В язык приходят новые заимствования. Ученые-лингвисты постоянно совершенствуют правила орфоэпии.

Так что смело можно сказать, что русский язык впереди ждёт еще немало приключений.

Читайте также:

- Постановочный этап исследования кратко

- Основные свойства ортогонального проецирования кратко

- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 2021 2025 в рб в школе

- День осенних именинников в детском саду сценарий

- Универсальный принцип управления единоначалие предложен учеными научной школы