Гражданская война экономическая политика советской власти в казахстане кратко

Обновлено: 01.06.2024

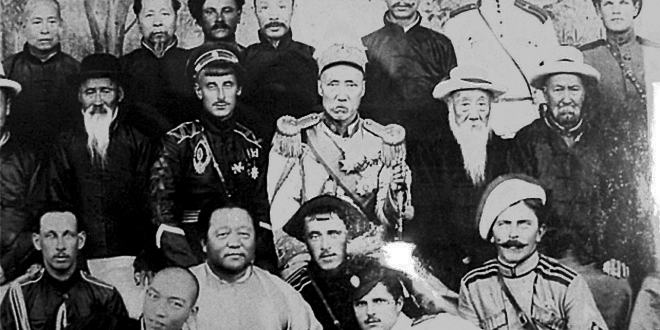

В Туркестане и Казахстане Советская власть создавала воинские части, получившие название мусульманских. Первоначально формирование национальных воинских частей проходило по принципу добровольности. В 1920 году в Туркестане был объявлен первый принудительный набор коренного населения. В мае 1920 года по решению Совета труда и обороны РСФСР были призваны в армию 25 тысяч трудящихся нерусских национальностей в возрасте от 19 до 35 лет. К концу 1920 года Казвоенкомат на территории Букеевской, Уральской и Тургайской областей сформировал 37 воинских частей и подразделений. Под руководством М. Масанчи в конце 1920 года был организован Туркестанский дунганский кавалерийский полк.

Чрезвычайным комиссаром Степного края был назначен А. Джангильдин, один из руководителей Тургайского центра восстания в национально-освободительном движении 1916 года. Военным комиссаром Тургайского уезда стал А. Иманов, заведующим политотделом Казахской конной бригады Букеевской Степи - Б. Каратаев.

Военные действия на фронтах Казахстана были тесно связаны с ходом военных операций на Восточном фронте. В ноябре 1918 года части Красной Армии Восточного фронта начали наступление против войск атамана Дутова. В январе 1919 года Красная Армия освободила города Оренбург и Уральск.

В июле 1919 года в разгроме белогвардейских войск, осаждавших Уральск, вместе с 25-й Чапаевской дивизией участвовала Казахская кавалерийская бригада. При освобождении Уральска, в боях под городом Лбищенском погибли знаменитый комдив В.И. Чапаев и командир интернациональной бригады Садык Валиев.

Весной 1919 года Антанта предприняла объединенный поход на Республику Советов. Главный удар был нанесен войсками адмирала Колчака. Яркой страницей героической борьбы народа в ходе Гражданской войны стала экспедиция А. Джангильдина, главной целью которой была доставка оружия Актюбинскому фронту.

Против белогвардейцев развернулось партизанское движение. Партизанское подполье в Кен-Аральской волости возглавил один из вожаков восстания 1916 года Утеп Ибраев, в Уйской волости-Какимжан Саркин. Крупным центром партизанского движения в Атбасарском уезде стало село Мариинское, где командиром был избран Н. Ирченко. В апреле 1919 года партизаны штурмом овладели Кустанаем, но не смогли удержать город. Хорошо вооруженные отряды колчаковцев снова захватили город.

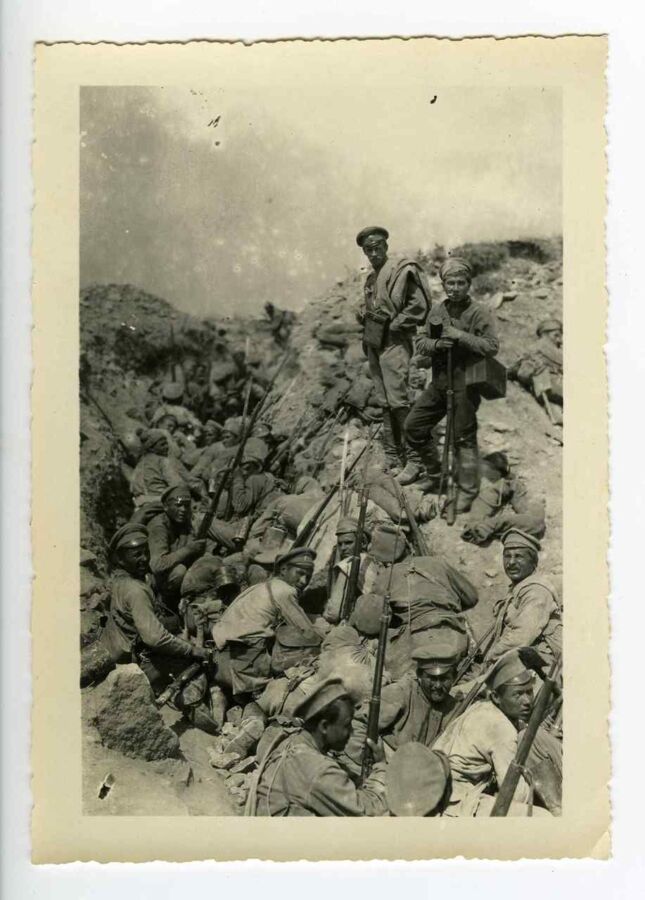

В Северном Семиречье большую роль в борьбе за Советскую власть против войск атамана Б. Анненкова сыграла Черкасская оборона (июнь 1918 - октябрь 1919 года). 12 сел Лепсинского уезда Семиреченской области вели героическую борьбу в тылу белогвардейских войск. Общая численность оборонявшихся достигала 11 тыс. человек. Военный лазарет Черкасской обороны возглавил врач-казах А. Кутибаров.

С победой Советской власти в Казахстане началась ломка старого буржуазно-помещичьего государственного аппарата и создание новых органов власти:

В создании и укреплении новых органов власти огромную роль сыграли областные и уездные съезды Советов:

Были приняты меры по ликвидации царской колониальной национальной политики — политики межнациональных противоречий и межнациональной розни:

Советская власть быстрыми темпами осуществила в Казахстане:

Кризисные явления в экономическом положении Казахстана:

С целью подготовки образования Казахской АССР при Народном Комиссариате по делам национальностей был создан казахский отдел. А. Жангильдину было поручено подготовить созыв Учредительного съезда Советов Казахстана. Однако подготовительная работа по образованию Казахской АССР была прервана начавшейся военной интервенцией и гражданской войной.

Вовлечение Казахстана в гражданскую войну (1917–1920 гг.)

Главной ударной силой противников советской власти стал мятеж чехословацкого корпуса военнопленных, произошедший в мае 1918 г. Мятеж был спровоцирован империалистами Антанты. Мятежники захватили ряд городов Сибири, Урала, Среднего Поволжья — Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск. 31 мая контрреволюционеры взяли Петропавловск, в июне — Акмолинск, Атбасар, Кустанай, Павлодар, Семипалатинск. В результате Уральская, Акмолинская, Семипалатинская и большая часть Тургайской области оказались в руках белогвардейцев. В Сибири была установлена власть Временного сибирского правительства, во главе которого стал адмирал А. В. Колчак. К весне 1919 г. под его командованием на фронте оказалось 130 тыс. солдат и офицеров.

В ходе Гражданской войны территория Казахстана стала театром военных действий крупных общероссийских фронтов — Восточного, Туркестанского, Уральского, а также местных, локальных — Актюбинского и Семиреченского.

В августе в Иран и Закаспийскую область прибыли английские войска. Создалась угроза захвата Средней Азии и Казахстана интервентами и белогвардейцами.

Яркой страницей героической борьбы явилась экспедиция А. Жангельдина. Цель ее — обеспечение вооружением Актюбинского фронта. Развитие военных действий на фронтах, развернутых на территории Казахстана, было тесно связано с ходом военных операций на Восточном фронте. Экспедиция во главе с Чрезвычайным комиссаром в Степном крае А. Жангельдиным вышла из Москвы 18 июля 1918 г. с грузом обмундирования и вооружения на несколько тысяч человек. Отряд по Волге спустился к Астрахани, переплыл Каспийское море и высадился на полуострове Бузачи. Пробираясь через безводную пустыню на верблюдах и лошадях, 11 ноября экспедиция прибыла на станцию Шалкар и передала оружие и боеприпасы командованию Актюбинского фронта.

Алиби Жангельдин (1884–1953) родился в местечке Кайдаул Тургайского уезда. В 1903 г. он окончил Оренбургское духовное училище, в 1904–1905 гг. учился в Казанской учительской семинарии, а в 1906 г. поступил в Московскую духовную академию. В 1910–1912 гг. путешествовал по многим странам Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, в частности, он побывал в Польше, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Болгарии, Турции, Сирии, Палестине, Египте, Абиссинии, на Аравийском полуострове, в Месопотамии, Иране, Индии, на острове Цейлон, на Малайском архипелаге, в Индокитае, в Южном Китае, на Тайване, в Японии. А. Жангельдин был одним из организаторов работы по созыву Первого Учредительного съезда Советов Казахстана.

Актюбинский фронт сыграл важную роль в Гражданской войне, и когда в октябре 1918 г. белогвардейцы начали наступление на Актюбинск с целью прорваться в Среднюю Азию и в южные районы Казахстана, они были остановлены и отброшены.

В ноябре 1918 г. части Красной Армии Восточного фронта развернули наступление против войск атамана Дутова, укрепившихся в Оренбурге, и уральских белоказаков. 22 января 1919 г. Красная армия освободила Оренбург и 26 января — Уральск. Это дало возможность восстановить прямую связь Советской России с Казахстаном и Средней Азией. После освобождения Оренбурга, Уральска, Орска войска Актюбинского фронта соединились с войсками Восточного фронта. В сентябре 1919 г. Актюбинский фронт был упразднен.

Летом и осенью 1918 г. активные боевые действия развернулись в Семиреченской области. Белогвардейцы стремились захватить Илийский край, Верный и далее двинуться на юг Казахстана и в Среднюю Азию. Были захвачены Сергиополь, Урджар, Сарканд и другие населенные пункты. С тем, чтобы не допустить продвижения белогвардейцев на юг на этом направлении, летом 1918 г. был образован Северный Семиреченский фронт. Основные его части располагались в селе Гавриловском (Талдыкорган), командующим фронтом был Л. П. Емелев. Осенью 1918 года Северное Семиречье было захвачено белогвардейцами, но в обширном районе Лепсинского уезда сохранилась еще власть Советов, центром ее стало село Черкасское. Оборона этого района вошла в историю как Черкасская оборона, длившаяся с июня 1918 по октябрь 1919 г. Специально, чтобы сломить ее, из Семипалатинска была переброшена дивизия атамана Б. Анненкова. 13 месяцев партизаны сдерживали наступление белоказаков Анненкова. В августе 1919 г. на помощь Черкасской обороне пытались пробиться войска Семиреченского фронта, но неудачно, погиб командующий фронтом Л. П. Емелев. В октябре 1919 г. после ожесточенных боев банды Анненкова заняли Черкасское и другие села. Ими было уничтожено 1800 человек.

Летом 1919 г. главные силы армии адмирала А. В. Колчака на Восточном фронте потерпели поражение, это создало условия для освобождения Западного, Северного. Восточного Казахстана и Семиречья. К концу года основная территория края была освобождена от белогвардейцев. В марте 1920 г. была освобождена северная часть Семипалатинской области и ликвидирован Семиреченский фронт, последний на территории Казахстана. В ходе Гражданской войны погибло 8 млн человек.

Советское правительство в годы гражданского противостояния вынуждено было проводить в жизнь мобилизационную модель развития страны.

- национализация промышленности;

- централизация руководства;

- карточная система снабжения;

- всеобщая трудовая повинность;

- уравнительная оплата труда;

- распределение всех жизненно важных товаров.

Основные мероприятия, проводимые в годы Гражданской войны в Казахстане:

- в декабре 1919 г. по инициативе В. И. Ленина Советское правительство приняло решение о строительстве железнодорожной линии Александров Гай — Эмба, с целью соединения Урало-Эмбенского нефтяного района с Центральной Россией;

- для обеспечения хлебом населения голодающих областей страны начаты строительство Семиреченской железной дороги и линии Петропавловск-Кокчетав;

- велась заготовка хлеба в районах Западного, Северного и Восточного Казахстана. Весной и летом 1919 г. в край прибыло около 11500 рабочих в качестве продовольственных работников.

Основные принципы экономической системы Советского государства:

- милитаризация народного хозяйства;

- командная система управления экономикой;

- военизированные формы организации труда;

- распределительный принцип;

- обнищание народных масс.

Создание Казревкома и его деятельность (1919–1920 гг.)

Гражданская война еще раз показала большевикам, что нельзя не считаться с идеей национальной государственности народов окраин. Коммунистическая партия и советское правительство начали подготовительную работу по образованию Казахской автономии на советских началах.

Основная функция Казревкома — осуществление высшего военно-гражданского управления краем. Основные задачи Казревкома:

Образование Казахской АССР. Учредительный съезд Советов (август 1920 г.)

30 декабря 1922 г. был подписан договор об образовании СССР (Союза Советских Социалистических Республик), первоначально он состоял из четырех республик — РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (куда входили Грузия, Азербайджан, Армения), Казахстан был в составе РСФСР.

Историческое значение образования Казахской АССР:

- исполнение вековой мечты казахского народа;

- результат многовековой борьбы с колониализмом;

- первый шаг на пути национального возрождения.

С победой Советской власти в Казахстане началась ломка старого буржуазно-помещичьего государственного аппарата и создание новых органов власти:

В создании и укреплении новых органов власти огромную роль сыграли областные и уездные съезды Советов:

Были приняты меры по ликвидации царской колониальной национальной политики — политики межнациональных противоречий и межнациональной розни:

Советская власть быстрыми темпами осуществила в Казахстане:

Кризисные явления в экономическом положении Казахстана:

С целью подготовки образования Казахской АССР при Народном Комиссариате по делам национальностей был создан казахский отдел. А. Жангильдину было поручено подготовить созыв Учредительного съезда Советов Казахстана. Однако подготовительная работа по образованию Казахской АССР была прервана начавшейся военной интервенцией и гражданской войной.

Вовлечение Казахстана в гражданскую войну (1917–1920 гг.)

Главной ударной силой противников советской власти стал мятеж чехословацкого корпуса военнопленных, произошедший в мае 1918 г. Мятеж был спровоцирован империалистами Антанты. Мятежники захватили ряд городов Сибири, Урала, Среднего Поволжья — Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск. 31 мая контрреволюционеры взяли Петропавловск, в июне — Акмолинск, Атбасар, Кустанай, Павлодар, Семипалатинск. В результате Уральская, Акмолинская, Семипалатинская и большая часть Тургайской области оказались в руках белогвардейцев. В Сибири была установлена власть Временного сибирского правительства, во главе которого стал адмирал А. В. Колчак. К весне 1919 г. под его командованием на фронте оказалось 130 тыс. солдат и офицеров.

В ходе Гражданской войны территория Казахстана стала театром военных действий крупных общероссийских фронтов — Восточного, Туркестанского, Уральского, а также местных, локальных — Актюбинского и Семиреченского.

В августе в Иран и Закаспийскую область прибыли английские войска. Создалась угроза захвата Средней Азии и Казахстана интервентами и белогвардейцами.

Яркой страницей героической борьбы явилась экспедиция А. Жангельдина. Цель ее — обеспечение вооружением Актюбинского фронта. Развитие военных действий на фронтах, развернутых на территории Казахстана, было тесно связано с ходом военных операций на Восточном фронте. Экспедиция во главе с Чрезвычайным комиссаром в Степном крае А. Жангельдиным вышла из Москвы 18 июля 1918 г. с грузом обмундирования и вооружения на несколько тысяч человек. Отряд по Волге спустился к Астрахани, переплыл Каспийское море и высадился на полуострове Бузачи. Пробираясь через безводную пустыню на верблюдах и лошадях, 11 ноября экспедиция прибыла на станцию Шалкар и передала оружие и боеприпасы командованию Актюбинского фронта.

Алиби Жангельдин (1884–1953) родился в местечке Кайдаул Тургайского уезда. В 1903 г. он окончил Оренбургское духовное училище, в 1904–1905 гг. учился в Казанской учительской семинарии, а в 1906 г. поступил в Московскую духовную академию. В 1910–1912 гг. путешествовал по многим странам Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, в частности, он побывал в Польше, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Болгарии, Турции, Сирии, Палестине, Египте, Абиссинии, на Аравийском полуострове, в Месопотамии, Иране, Индии, на острове Цейлон, на Малайском архипелаге, в Индокитае, в Южном Китае, на Тайване, в Японии. А. Жангельдин был одним из организаторов работы по созыву Первого Учредительного съезда Советов Казахстана.

Актюбинский фронт сыграл важную роль в Гражданской войне, и когда в октябре 1918 г. белогвардейцы начали наступление на Актюбинск с целью прорваться в Среднюю Азию и в южные районы Казахстана, они были остановлены и отброшены.

В ноябре 1918 г. части Красной Армии Восточного фронта развернули наступление против войск атамана Дутова, укрепившихся в Оренбурге, и уральских белоказаков. 22 января 1919 г. Красная армия освободила Оренбург и 26 января — Уральск. Это дало возможность восстановить прямую связь Советской России с Казахстаном и Средней Азией. После освобождения Оренбурга, Уральска, Орска войска Актюбинского фронта соединились с войсками Восточного фронта. В сентябре 1919 г. Актюбинский фронт был упразднен.

Летом и осенью 1918 г. активные боевые действия развернулись в Семиреченской области. Белогвардейцы стремились захватить Илийский край, Верный и далее двинуться на юг Казахстана и в Среднюю Азию. Были захвачены Сергиополь, Урджар, Сарканд и другие населенные пункты. С тем, чтобы не допустить продвижения белогвардейцев на юг на этом направлении, летом 1918 г. был образован Северный Семиреченский фронт. Основные его части располагались в селе Гавриловском (Талдыкорган), командующим фронтом был Л. П. Емелев. Осенью 1918 года Северное Семиречье было захвачено белогвардейцами, но в обширном районе Лепсинского уезда сохранилась еще власть Советов, центром ее стало село Черкасское. Оборона этого района вошла в историю как Черкасская оборона, длившаяся с июня 1918 по октябрь 1919 г. Специально, чтобы сломить ее, из Семипалатинска была переброшена дивизия атамана Б. Анненкова. 13 месяцев партизаны сдерживали наступление белоказаков Анненкова. В августе 1919 г. на помощь Черкасской обороне пытались пробиться войска Семиреченского фронта, но неудачно, погиб командующий фронтом Л. П. Емелев. В октябре 1919 г. после ожесточенных боев банды Анненкова заняли Черкасское и другие села. Ими было уничтожено 1800 человек.

Летом 1919 г. главные силы армии адмирала А. В. Колчака на Восточном фронте потерпели поражение, это создало условия для освобождения Западного, Северного. Восточного Казахстана и Семиречья. К концу года основная территория края была освобождена от белогвардейцев. В марте 1920 г. была освобождена северная часть Семипалатинской области и ликвидирован Семиреченский фронт, последний на территории Казахстана. В ходе Гражданской войны погибло 8 млн человек.

Советское правительство в годы гражданского противостояния вынуждено было проводить в жизнь мобилизационную модель развития страны.

- национализация промышленности;

- централизация руководства;

- карточная система снабжения;

- всеобщая трудовая повинность;

- уравнительная оплата труда;

- распределение всех жизненно важных товаров.

Основные мероприятия, проводимые в годы Гражданской войны в Казахстане:

- в декабре 1919 г. по инициативе В. И. Ленина Советское правительство приняло решение о строительстве железнодорожной линии Александров Гай — Эмба, с целью соединения Урало-Эмбенского нефтяного района с Центральной Россией;

- для обеспечения хлебом населения голодающих областей страны начаты строительство Семиреченской железной дороги и линии Петропавловск-Кокчетав;

- велась заготовка хлеба в районах Западного, Северного и Восточного Казахстана. Весной и летом 1919 г. в край прибыло около 11500 рабочих в качестве продовольственных работников.

Основные принципы экономической системы Советского государства:

- милитаризация народного хозяйства;

- командная система управления экономикой;

- военизированные формы организации труда;

- распределительный принцип;

- обнищание народных масс.

Создание Казревкома и его деятельность (1919–1920 гг.)

Гражданская война еще раз показала большевикам, что нельзя не считаться с идеей национальной государственности народов окраин. Коммунистическая партия и советское правительство начали подготовительную работу по образованию Казахской автономии на советских началах.

Основная функция Казревкома — осуществление высшего военно-гражданского управления краем. Основные задачи Казревкома:

Образование Казахской АССР. Учредительный съезд Советов (август 1920 г.)

30 декабря 1922 г. был подписан договор об образовании СССР (Союза Советских Социалистических Республик), первоначально он состоял из четырех республик — РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (куда входили Грузия, Азербайджан, Армения), Казахстан был в составе РСФСР.

На территории Казахстана Гражданская война развернулась активными действиями главных общероссийских фронтов (Восточный и Южный), и большая часть его областей оказалась охваченной конфликтом противоборствующих сил. Ко всему прочему, ситуация сильно усугублялась иностранными интервентами, оказывавшими немалую поддержку контрреволюции.

Казахстан в преддверии Гражданской войны

В конце 1917 года делегатами оренбургского общеказахского съезда была провозглашена территориально-национальная автономия Алаш. Образованное правительство Алаш-Орда под председательством с А. Букейханова категорически не признавало Советскую Власть. К тому времени она уже была подавлена казачеством в ряде городов. В этой неоднозначной обстановке и вступил Казахстан в Гражданскую войну.

Первые очаги в Казахстане

Административный центр Тургайской области в Казахстане попал одним из первых под жернова гражданской войны. В конце ноября 1917 года атаман оренбургского казачьего войска А. Дутов сумел свергнуть Советскую власть в городе Оренбурге и захватить революционный комитет под руководством С. Цвиллинга, делегата II Всероссийского съезда Советов. Борьба с навязанным строем была организована и в Семиречье. Советом семиреческого казачьего войска основалось отдельное правительство. В город Верный (Алматы) стали стекаться белогвардейские офицеры и юнкера.

Мятеж Чехословацкого корпуса

Активация антисоветских сил в стране к маю 1918 года привела к еще большему обострению политической обстановки. Чехословацкий корпус, сформированный до революции из военнопленных чехов и словаков, стал основным ударом мятежников. Укомплектованный 50-тысячный легион захватил одновременно ряд городов Сибири, Урала и Среднего Поволжья – протяженность всей Транссибирской магистрали. Вместе с контрреволюционерами его отдельные части захватили города Казахстана: Петропавловск, Акмолинск, Атбасар, Кустанай, Павлодар и Семипалатинск. Захват магистрали послужил препятствием для укрепления позиций Советской власти на севере Казахстана.

В результате под властью белогвардейцев оказались следующие казахстанские области: Уральская, Акмолинская, Семипалатинская и большая часть Тургайской. В июле казачьему атаману А. Дутову удалось захватить Оренбург, отрезав советский Туркестан от центральной России.

В ходе Гражданской войны в Казахстане Советская власть смогла удержаться на значительной части Букеевской Орды, в южных районах Тургайской области и большей частью на территориях Семиреченской и Сырдарьинской областях.

Актюбинский фронт

После захвата Оренбурга и перекрытия железнодорожной ветки Казахстана с Центральной Россией, войскам Красной армии пришлось отступать вдоль дороги к Актюбинску. В целях не допустить дальнейшего продвижения белогвардейцев на юг региона, был организован Актюбинский фронт под командованием Г. В. Зиновьева. Дальнейшее положение еще более усугубилось иностранными интервентами: английские войска были отмечены в Иране и Закаспийской области. Появилась серьезная угроза завоевания Средней Азии и Казахстана.

Необходимо отметить, что в годы Гражданской войны в Казахстане именно Актюбинскому фронту отводилась одна из важных ролей: он неоднократно останавливал и отбрасывал наступление белогвардейцев прорывающихся в южные районы и Среднюю Азию. В 1919 году, после освобождения Оренбурга, Орска и Уральска его войска были объединены с войсками Восточного фронта. В сентябре того же года Актюбинский фронт был расформирован.

Боевые действия в Семиреченской области

Активные военные действия были развернуты летом и осенью 1918 года в Семиреченской области Казахстана. Гражданская война в этом регионе отличалась особо ожесточенным характером. Контрреволюционеры стремились занять Илийский край и город Верный, чтобы далее продвинуться к югу Казахстана и в Среднюю Азию. Ими уже были взяты село Сергиополь (ныне Аягоз), станицы Урджарская и Саркандская, город Лепсинск. Чтобы остановить продвижение белогвардейцев в этом направлении, был организован Семиреченский фронт, главные части которого располагались в селе Гавриловка (Талдыкорган), под командованием Л. П. Емелева.

В начале сентября советским войскам удалось разбить противника у станции Покатиловское и освободить Лепсинск, а затем взять станицу Абакумовскую (село Жансугуров), где они перешли к обороне и продержали ее до декабря. В последующие месяцы линия фронта существенно не менялась.

С июня 1918 года в белогвардейском тылу находился Черкасский район обороны, без ликвидации которого у них никак не получалось прорваться к городу Верный. Для того чтобы сломить сопротивление, из города Семипалатинска была переброшена дивизия атамана Б. Анненкова. На протяжении июля и августа 1919 года войска Семиреченского фронта неоднократно пробовали прийти на помощь черкассовцам, но не имели успеха. После октябрьских ожесточенных боев белогвардейцы сумели захватить Черкасский район, а войска Семиреченского фронта вернулись на прежние позиции: канал Ак-Ичке и населенные пункты – Гавриловка, Сарыбулак и Вознесенское.

В сражении за Туркестан

Туркестанский фронт официально был образован как основной в Красной Армии к августу 1919 года. Он был образован путем переименования Южной группы из состава Восточного фронта. Однако фактически он уже действовал с февраля месяца на территории Казахстана.

В Гражданскую войну особенности географического и социально-экономического характера Туркестанского округа исключали возможность образования четких линий фронта. На огромной территории противоборствующие лагеря пытались, прежде всего, занять важные административные центры и районы, которые были отделены друг от друга пустыней и горными хребтами. Вследствие этого крупные вооруженные столкновения вспышками отмечались в разных частях Туркестана. При упорной и затяжной борьбе организовывались фронты локального значения, такие как Закаспийский и Ферганский.

В Закаспийской области в начале лета 1919 года войска Туркестанского фронта нанесли поражение белогвардейскому формированию Вооруженных сил Юга России. К осени, сокрушив Южную армию адмирала Колчака, им удалось прорвать блокаду Туркестана. Освобожденная Среднеазиатская магистраль открыла долгожданный доступ к продовольственным ресурсам этого региона.

В сентябре части 4-й армии Туркестанского фронта вели сражения против Уральского казачьего формирования генерала Толстова и войсками Деникина в районах реки Урал и нижней Волги. В результате наступательной Уральско-Гурьевской операции, длившейся с ноября 1919 года по 10 января 1920 года, Уральское белоказачество и войска Алаш-Орды были разгромлены. Затем войсками Туркестанского фронта были ликвидированы белогвардейские силы в Семиречье.

Восточный фронт гражданской войны в Казахстане

В ноябре 1918 года подразделения Красной армии Восточного фронта начали контратаку против уральских белогвардейцев и казачьих войск атамана А. Дутова. Уже в январе 1919 года ими были освобождены Оренбург и Уральск, что дало восстановление связи Казахстана с Советской Россией. Тем не менее весной того же года неожиданный удар Антанты был нанесен войсками адмирала А. Колчака. Его разгром стал одним из важнейших моментов Гражданской войны.

В Казахстане миссия по сокрушению колчаковских войск была отведена Северной и Южной группам Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе. 28 апреля Советские войска перешли в контрнаступление, и к концу весны стратегическая инициатива находилась уже в их руках.

Летом 1919 года основные силы армии А. В. Колчака на Восточном фронте понесли большие потери, что дало благоприятную обстановку для освобождения всего Казахстана. Осенью пятой армией Восточного фронта под командованием М. Н. Тухачевского от колчаковцев очистили Северный, а затем Восточный Казахстан. В ноябре революционный комитет возвратил Советскую власть в Семипалатинск. Полное освобождение Семипалатинская область получила весной 1920 года, тогда же был упразднен и Семиреченский фронт. Он был последним на территории Казахстана.

Партизанское движение

В годы Гражданской войны Казахстан отличился большим размахом партизанского движения и народного восстания. Их основными центрами стали Акмолинская и Семипалатинская области.

Народное сопротивление против белогвардейцев и интервентов началось с первых месяцев военных действий. Оно всячески дезорганизовывало тылы врага внезапными ударами, разрушая его коммуникации и перехватывая обозы. Примерами героической борьбы рабочего класса является Кустанайский уезд, Зауральная сторона, участники Мариинского восстания и легендарная Черкасская оборона. В Тургайской степи отчаянно сражались отряды А. Иманова, в Восточно-Казахстанской области операции велись под командованием К. Вайцковского. Также крупные партизанские отряды были сформированы в Семиречье и других районах.

Состоявшееся соединение Туркестана с Россией ранней осенью 1919 года фактически обусловило окончательную победу революции в этом регионе. Значительная часть представителей казахской интеллигенции Алаш-Орды перешли на сторону Советской власти. Признание социалистических идей в бедных слоях общества, сосредоточение важных ресурсов в руках большевиков и смягчение политики в отношении национальных окраин сыграли свою решающую роль.

Историки выделяют следующие особенности Гражданской войны в Казахстане:

- экономическая отсталость областей;

- отсутствие общей линии фронта, что осложняло координацию боевых операций;

- малонаселенность края;

- партизанское сопротивление;

- неравное соотношение сил в пользу сторонников контрреволюции;

- небольшой удельный вес рабочего класса;

- дислокация казачьих войск (Оренбург, Уральск, Омск, Семиречье);

- близость внешних границ, позволившая белогвардейцам получать поддержку из-за рубежа.

Стоит отметить, что военные маневры этой войны значительно разнились с предыдущими периодами и были отмечены своеобразным творчеством, ломавшим всякие стереотипы управления войсками и военной дисциплины.

Итоги Гражданской войны

Гражданский конфликт общества сильно истощил государство в экономическом и демографическом плане. И главным его итогом стало окончательное закрепление власти большевиков и заложение основ нового политического строя с господством однопартийной системы.

Если говорить о последствиях Гражданской войны в Казахстане, как и во всей стране, принесла невосполнимые материальные и человеческие потери, что еще долго сказывалось на последующих годах. Проводимая политика края никак не способствовала росту подорванного производства. Из 307 национализированных предприятий 250 не функционировали. Рудники Джезказганского и Успенского месторождений были потоплены, а из 147 нефтяных скважин Эмбенского района лишь 8 остались пригодны к эксплуатации.

Еще хуже обстояли дела с сельским хозяйством: посевные площади значительно сократились, в плачевном состоянии находилась животноводческая отрасль. Общий упадок, разорение, голод и болезни привели к мору и массовой эмиграции населения. Дальнейшая мобилизация ресурсов региона внеэкономическими и силовыми методами неоднократно вызывала восстания народных масс.

Заключение

Победа большевиков в войне, не имеющей аналогов в истории, определилась рядом факторов, самым главным из которых является политическая сплоченность трудящегося класса. На развитие ситуации повлияло и то, что нескоординированные действия стран Антанты так и не сумели нанести запланированный удар по бывшей Российской империи.

Если говорить кратко об особенностях Гражданской войны в Казахстане, то в первую очередь необходимо отметить грамотное взаимодействие военных операций происходивших на основных фронтах страны с операциями развернувшимися на казахстанских полях сражения. Также стоит отдать должное тем, кто стоял за всеми виртуозными маневрами Красной Армии, нанося врагам поражение: М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев и талантливые командиры И. П. Белов, И. С. Кутяков, А. Иманов, а также другие.

Невозможно оставить без внимания и то, что серьезный вклад в победу над врагом Красной Армии внесли национальные формирования Казахстана. По мере приближения линий фронта увеличивалось число добровольцев, приходящих в состав советских войск и партизанских отрядов. Отчаянная борьба казахского народа против интервентов и белогвардейцев носила антиколониальный и национально-освободительный характер.

В Казахстане установление советской власти растянулось с конца 1917 года до марта 1918, практически до начала Гражданской войны. Советы почти сразу взяли власть в свои руки в Сырдарьинской, Акмолинской областях и Букеевской Орде. Сложнее было в Тургайской, Уральской, Семипалатинской и частично в Семиреченской областях, поскольку там преобладали сторонники Временного правительства. Установлением советской власти занимались первый казах-большевик Алиби Джангильдин, Амангельды Иманов, Сакен Сейфуллин, Самуил Цвиллинг, Турар Рыскулов, Павел Виноградов, Токаш Бокин, Лука Емелев, Ташен Утепов, Абдулла Розыбакиев и другие революционеры, часть из которых погибнет в Гражданской войне, а часть будет репрессирована в 1937-1938.

В январе 1918 года официально начата организация рабоче-крестьянской Красной армии и флота (РККА), призыв в нее поначалу был добровольным, но уже в мае появился декрет о всеобщей воинской обязанности. В течение Гражданской войны большевики постепенно различными способами смогли привлечь на свою сторону многих военных специалистов царской армии, имевших большой опыт в ведении войн. В целом в рядах рабоче-крестьянской Красной армии оказалось около 488 генералов Русской императорской армии. На момент революции в Российской империи было около 250 тысяч офицеров. Провалившийся Корниловский мятеж в августе 1917 года разделил офицерство на тех, кто выступал за военную диктатуру и соответственно на тех, кто хотел бы вообще остаться в стороне. Возникло противостояние между солдатами и их офицерством, последних нередко предавали самосуду и расстреливали или выгоняли из армии. Русская действующая армия почти весь революционный год распадалась. Пока шло формирование Красной армии и будущего белого движения, большая часть русской армии — а это около 7 млн человек, разъехалась по домам, растворилась в огромной разрушавшейся империи, причем с оружием в руках. Офицеры русской армии были уволены без всякого соцпакета — им даже не полагалась пенсия, и отчасти поэтому впоследствии многие из них перешли на службу к Деникину, Врангелю, Колчаку и к другим будущим лидерам белого движения. Историк Александр Кавтарадзе писал, что из 250 тысяч офицеров менее 3% сразу же с оружием в руках выступили против Октябрьской революции.

В советских учебниках условным отсчетом Гражданской войны считали мятеж чехословацкого корпуса, который произошел в мае 1918 года. Но еще в ноябре 1917 начались бои в Киеве, атаман Алексей Каледин выступил против большевиков на Дону, а казацкий атаман Александр Дутов сверг едва установившуюся советскую власть в Оренбурге. Правда уже в конце декабря под натиском большевиков ему пришлось оставить город и уйти в Верхнеуральск.

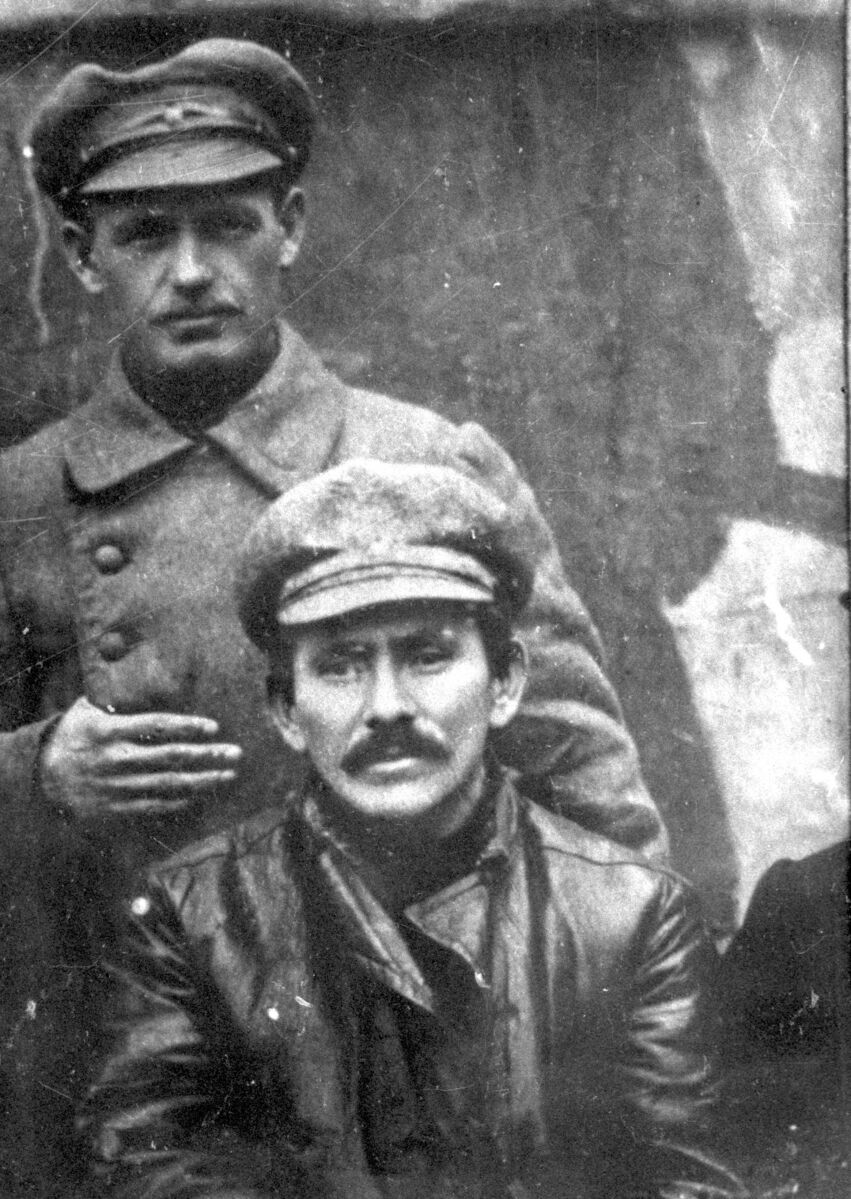

Фотография военного корреспондента Луи Грондейса. Он приехал в Россию еще во время Первой мировой войны, а после революции решил остаться и примкнул к белому движению.

Страны Антанты не приняли этот сепаратный мир Советской России и Германии. Еще в конце декабря 1917 года Великобритания и Франция подписали тайное соглашение, по которому во французскую зону действий в России вошли Украина, Бессарабия и Крым, в английскую Кавказ и казачьи области. Япония с 1 января 1918 года ввела во Владивосток свои корабли и предложила союзникам начать совместные военные действия в Сибири. Против были только США, которые опасались усиления Японии. В Забайкалье появился первый фронт Гражданской войны – Даурский, возглавил его атаман Семенов, который поначалу казался лояльным советской власти. В мае после боев с Красной Армией Семенов отошел к Китаю.

В апреле 1918 года начала создаваться Уральская отдельная армия, состоящая в основном из уральских казаков. Именно она в будущем будет противостоять армиям Восточного и Туркестанского фронтов, с ней будут бороться Михаил Фрунзе и Василий Чапаев. В рядах Уральской армии в разное время было около 15-25 тысяч штыков и сабель.

В апреле оренбургскому атаману Дутову и его людям под напором красных пришлось из Верхнеуральска бежать в Тургайские степи, в которых поймать их было сложно из-за разлива рек и бездорожья (и сейчас, спустя 100 лет, паводки проблема для страны). Военный историк Николай Какурин, принимавший участие в Гражданской войне, считал, что со временем движение оренбургских и уральских казаков пошло бы постепенно на убыль, но майский мятеж чехословацкого корпуса изменил всю расстановку сил.

Атаман Александр Дутов

Начало широкомасштабной войны

К концу мая 1918 года чехословацкие эшелоны все еще были разбросаны от Пензы до Владивостока. По одним данным кто-то из командования корпуса узнал о письме Троцкого, который считал, что легионеры должны быть уничтожены, по другим – появились слухи о том, что их выдадут Германии. Кроме того, на местах чиновники нередко требовали от чехов мзду за движение эшелонов. Владивосток заняли японцы, и чешские представители просили Антанту предоставить корпусу суда в Мурманске и Архангельске, но Англия и Франция медлили с ответом. 25 мая 1918 года начался чехословацкий мятеж против советской власти — Антанта передумала выводить из бывшей Российской империи армию, численность которой колебалась в районе 30-60 тыс. человек.

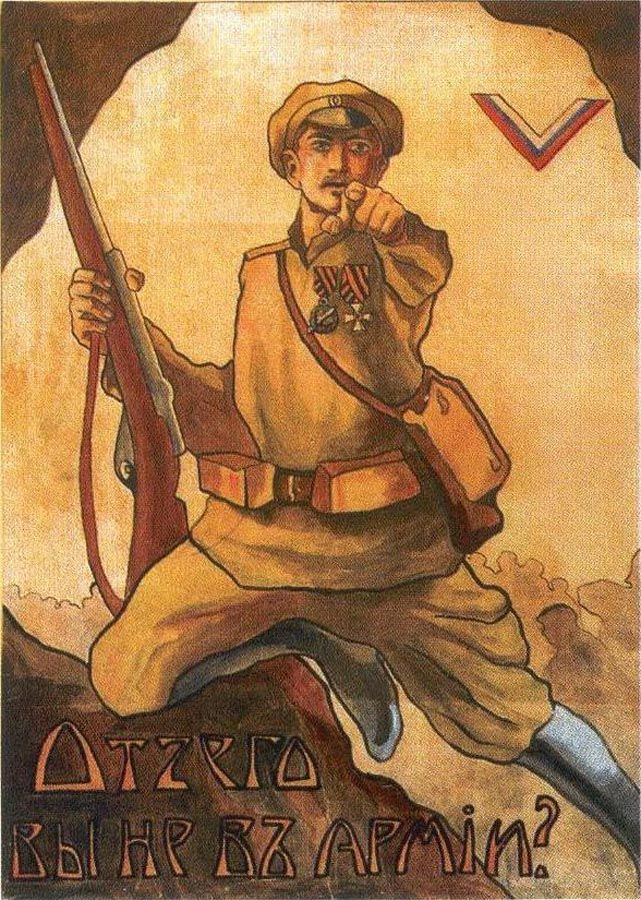

Агитационный плакат белого движения

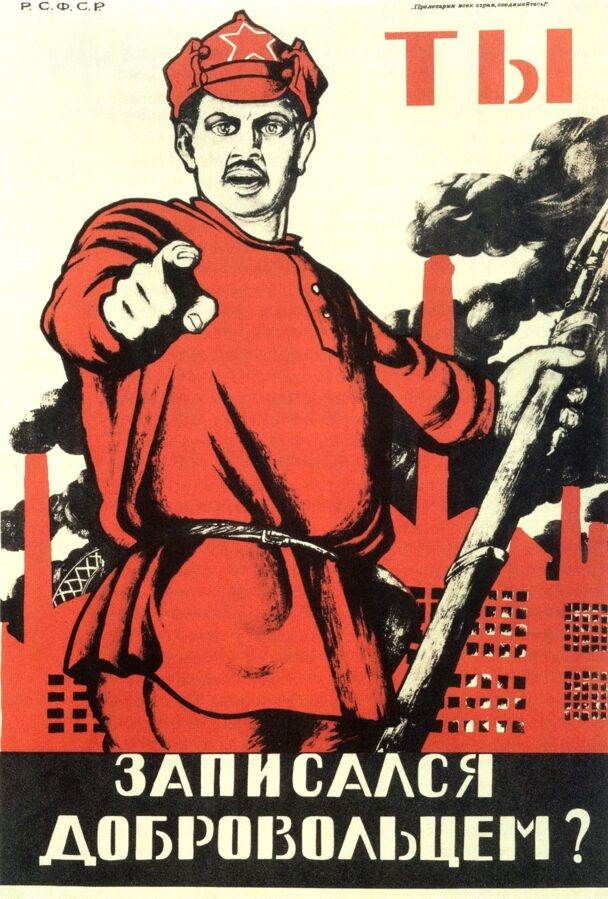

Агитационный плакат красного движения

На момент выступления чехословацкого корпуса на Урале было около 30 тыс. советских солдат, и лишь половина из них были вооружены.

К концу мая чехословаки при помощи местных антибольшевистских отрядов заняли Сызрань, Пензу, Челябинск, Томск. В мае же к ним примкнул бывший войсковой старшина уже несуществующей Русской императорской армии атаман Борис Анненков, который еще в декабре должен был демобилизоваться, но вместо этого собрал партизанский отряд имени себя. Он вместе со своим отрядом прикрывал фланг чешской пехоты при взятии Омска.

В июне чехословацкий корпус уже был в Омске, Самаре, Красноярске, Владивостоке. В его руках оказалась Транссибирская магистраль. Центр Советской России был отрезан от промышленных и сельскохозяйственных районов Поволжья, Урала и Сибири.

После успеха чехословацкого корпуса, атаман Дутов из тургайских степей снова пошел на Оренбург и был там уже 3 июля.

г. Атбасар, 1919 год, карательный отряд сотника Шайтанова(в первом ряду, в черной гимнастерке)

В начале сентября в Россию (через Владивосток) вернулся адмирал, ученый-океанограф, исследователь Александр Колчак, который был вынужден покинуть страну из-за проблем с Керенским. Колчак встретился в Гайдой, одним из лидеров чехословаков, наладил связи с Добровольческой армией. Колчак считал, что теперь только диктатура может спасти Россию. В ходе переворота, в результате которого он стал Верховным правителем России, Колчак сумел собрать 130-тысячную армию, причем ему активно помогали страны Антанты, со многими зарубежными политиками он познакомился и нашел общий язык еще во время Первой мировой.

Именно с этого момента — в ноябре 1918 года — в Гражданской войне появляются две основные противоборствующие стороны. Колчак опирается на помощь казаков и союзников из-за рубежа, и его все чаще считают ставленником Антанты. Атаман Дутов сразу же признал власть Колчака. Но так поступили далеко не все противники красных — к примеру, эсеры объявили Колчака диктатором и врагом народа.

Если белое движение получало помощь от союзников вне страны, то Красная армия пользовалась запасами, оставшимися от царской России — вооружение у большевиков начало иссякать только через год после начала широкомасштабной Гражданской войны — к лету 1919 года.

К лету 1918 противники большевиков заняли Уральскую, Семипалатинскую и большую часть Тургайской области. Белыми стали города Акмолинск, Петропавловск, Атбасар, Кустанай, Семипалатинск. У красных тем временем возникает единое командование – РВС Восточного фронта, командующий – эсер Муравьев, штаб фронта в Казани. Первоначально у красных на Восточном фронте не было достаточных сил, и, по сути, вся тяжесть борьбы сначала легла на местные формирования партизанского и полупартизанского типа.

После выступления чехословацкого корпуса, в июне 1918 года лидер Алашской автономии Букейханов подписал постановление о том, что все декреты, изданные Советской властью на территории автономной Алаш, признаются недействительными. Алашординцы выбрали политических союзников, встав на сторону белого движения. Они заключили союз и с Колчаком в Омске, и с Дутовым в Оренбурге. В августе в Семипалатинске формируется первый Алашский конный полк.

Чем активнее противник, тем жестче становятся большевики: во второй половине июня они убили великого князя Михаила Александровича, в пользу которого Николай II отрекся от престола, а через три дня расстреляли всю царскую семью.

В августе 1918 года по сути советской власти уже нет на Среднем и Южном Урале, западной Сибири и части Поволжья. Советская власть сохранилась лишь на большей части Семиреченской и Сырдарьинской областей, в южных районах Тургайской области.

г. Павлодар, 28 ноября 1919 года. Трупы убитых большевиков в местной тюрьме

Одновременно продолжалась иностранная интервенция. Американский военный министр Бейкер 15 сентября 1919 года заявил, что в Сибири находятся более 60 тыс. японских, 9 тыс. американских, 1500 британских, 1500 итальянских, 1100 французских солдат.

Аркадий Гайдар (Голиков)

И красных и белых объединяет невероятная жестокость и к противнику и к местному населению. Методы устрашения и подавления почти одинаковы и порождены беззаконием и безвластием, которым отличается любая Гражданская война. Большой проблемой становится отсутствие достоверной и быстрой информации, все связи нарушены и часто людям приходится довольствоваться слухами, которые приводят к неправильной интерпретации, панике, быстрой расправе.

Формирование фронтов Гражданской войны

С июня 1918 года в Красной армии начинают формироваться первые фронты Гражданской войны: Восточный, Северный и Южный, Украинский и Западный. Среднеазиатский театр военных действий включал в себя: Актюбинский, Ферганский, Семиреченский, Закаспийский фронты. Современная территория Казахстана стала театром военных действий общероссийских фронтов – Восточного, Южного (Туркестанского, Уральского, а также местных – Актюбинского и Семиреченского).

У сражавшихся на Актюбинско-Туркестанском фронте был нехваток боеприпасов, медикаментов, оружия. Алиби Джангильдин получил из центра деньги для помощи Туркестану и вместе с отрядом 57 дней плыл и шел из Астрахани с грузом и доставил его на фронт. В ноябре 1918 года установилась советская власть в Тургае.

Осенью 1918 года в Северное Семиречье пришли отряды Гулидова и Анненкова, которым нужно было прорваться к Верному, но на их пути встала Черкасская оборона: против них объединились крестьяне12 сел Лепсинского уезда, сейчас это Саркандский район. Новые переселенцы чувствовали себя ущемленными по сравнению с казаками и старыми переселенцами, и выбрали советскую власть.

Черкасская оборона началась в июне 1918 года и завершилась 14 октября 1919 года. До этого в июле-августе войска Семиреченского фронта безуспешно пытались пробиться на соединение с черкассцами, в этих боях погиб Лука Емелев.

Читайте также: