Экологическая характеристика популяции кратко

Обновлено: 25.06.2024

В природе популяции представляют собой изолированные группы особей одного вида. Изолированность возникает вследствие неравномерности распределения этих особей внутри ареала вида, которая, в свою очередь, обусловлена неравномерностью наличия подходящих условий для существования.

Каждая популяция характеризуется определенными параметрами. Основными из них являются ареал, численность и демографическая структура. Эти параметры претерпевают изменения в результате динамических популяционных процессов.

Ареал представляет собой территорию, которую занимает популяция. Этот критерий служит источником больших сложностей для исследователя. Далеко не всегда можно четко очертить ареал популяции. Он может расширяться и сужаться, что в значительной степени определяется подвижностью особей. Особую сложность представляют популяции массовых видов, занимающих обширные территории или акватории. В таких случаях экологи обычно работают с частью популяции, экстраполируя полученные данные на всю популяцию.

Средняя численность популяции является одним из важнейших показателей. Часто она подвержена значительным колебаниям. У крупных животных или растений популяция может быть представлена единичными экземплярами, а у некоторых мелких организмов исчисляется миллионами. Для подсчета численности популяций разработаны специальные математические модели.

Демографическая структура популяции – это соотношение числа особей разного пола и возраста. Описание демографической структуры популяции вносит существенный вклад в ее анализ. Так, показатели смертности могут весьма заметно различаться в разном возрасте и у разных полов.

Динамика численности популяции – периодические и непериодические колебания числа особей. Изменение численности популяции зависит от трех факторов: плодовитости, смертности и миграции. Разработанные модели позволяют представить эту динамику в математическом виде. Длительное нахождение популяции в состоянии, когда численность ниже оптимального значения, может привести к ее постепенному исчезновению.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Экологическая безопасность

Экологическая безопасность В отношении защиты окружающей среды от возможных негативных последствий использования ГМО необходимо подчеркнуть следующее. Законодательство по защите окружающей среды в странах ЕС основано на таких директивах: Директива 90/219/ЕЕС

11.2. Экологическая культура

11.2. Экологическая культура Трем этапам развития общества в его отношении с природой, о которых говорилось выше, соответствуют три этапа развития культуры: мифологический этап целостной культуры, этап культуры, расщепленной на отдельные отрасли, и этап по-новому

11.3. Экологическая философия

11.3. Экологическая философия Философия представляет собой поиск абсолютной истины в рациональной форме и исторически есть первая отрасль культуры, которая осознала рациональный характер человеческой культуры, пытаясь воспользоваться этой рациональностью как

14 Популяции

14 Популяции Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Бытие Хотя голод и болезни — эти извечные враги человечества — косили людей с

Растущие популяции

Растущие популяции Если мы рассмотрим теперь влияние рождаемости и смертности на численность населения, то обнаружим любопытную тенденцию: население земного шара постоянно увеличивается. При сохранении современных темпов роста к 1980 г. население Земли достигнет 4

Уменьшающиеся популяции?

Популяции будущего

Популяции будущего Каждую популяцию можно рассматривать как состояние в ряду изменений, зависящих от соотношения между собою рождаемости и смертности. Поэтому демографическая политика страны должна строиться с учетом состояния в данное время возможных изменений в

Экологическая ниша

Экологическая ниша Все виды жизнедеятельности организмов в популяции так или иначе связаны с характером использования ресурсов. Поэтому важнейшим понятием экологии является понятие экологической ниши.Экологическая ниша – это совокупность всех факторов природной

Экологическая сукцессия

Экологическая сукцессия Важным свойством экосистем является их устойчивость. Однако ни один биоценоз не существует вечно. Биоценозы могут подвергаться действию различных сил, полностью изменяющих состав сообщества. Длительное сосуществование разных популяций

7.4. Экологическая ниша

7.4. Экологическая ниша Положение вида, которое он занимает в общей системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и требований к абиотическим факторам среды называют экологической нишей вида.Концепция экологической ниши оказалась очень плодотворной для

Глава 8. ПОПУЛЯЦИИ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОПУЛЯЦИИ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОПУЛЯЦИИ Малочисленные популяции сталкиваются с несколькими видами опасности, которые, взаимодействуя между собой, ухудшают их и без того тяжелое положение. Если численность популяции падает ниже определенного уровня, который называется «порогом

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ Некоторые популяции демонстрируют удивительное постоянство численности в течение долгих периодов, численность других же колеблется довольно сильно. Но при этом они не вымирают и не размножаются беспредельно, несмотря на все

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ В каком-то из изданий было сказано, что если бы человеческая популяция продолжала расти с нынешней скоростью, то через 200 лет огромная масса людей устремилась бы в космос со скоростью света. Этого, конечно, не произойдет; это всего лишь шутка, показывающая,

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА Энергия — это универсальная валюта вселенной, подавляющая ее часть поступает на Землю от Солнца. В основе всех экологических процессов лежит не только энергия света, но и энергия тепла, которая приводит в действие (помимо всего прочего)

Популяцией в экологии называют группу особей одного вида, находящихся во взаимодействии между собой и совместно населяющих большую территорию. Согласно определению ШварцаС.С., популяция - это элементарная группировка организмов определенного вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности длительное время в постоянно изменяющихся условиях среды.

Популяциям свойственен рост, развитие, способность поддерживать существование в постоянно меняющихся условиях, то есть популяции обладают определенными генетическими и экологическими характеристиками.

Таблица экологические характеристики популяции вида

Таблица содержит основные экологические характеристики популяции вида - ареал обитания, возрастной и половой состав, численность и плотность популяции.

Экологические характеристики популяции

Как часть вида, популяция обладает собственным ареалом. Он может расширяться или сужаться. Величина ареала популяции животных в значительной степени зависит от степени подвижности особей. У растений величина ареала определяется расстоянием, на которое могут распространяться пыльца, семена или вегетативные части (например, корневища), способные дать начало новому растению.

Пространственное распределение особей

Особи, составляющие популяцию, могут иметь различные типы пространственного распределения, выражающие их реакции на благоприятные и неблагоприятные физические условия или конкурентные отношения. Знание типа распределения организмов очень важно при оценке плотности популяции методом выборки.

Различают случайное, равномерное и групповое распределение особей и их групп.

Равномерное распределение особей встречается в природе крайне редко. Оно чаще связано с острой конкуренцией между разными особями.

Случайное распределение встречается только в однородной среде и у видов, не обнаруживающих склонности к скоплению.

Распределение группами - гораздо более распространенное. Группы в свою очередь могут распределяться случайно или образовывать скопления.

Численность популяции - это общее количество особей на данной территории или в данном объеме. Оно никогда не бывает постоянно и зависит от соотношения интенсивности размножения (плодовитости) и смертности.

Численность популяции является видоспецифическим признаком. У насекомых, мелких травянистых растений численность может достигать сотен тысяч и миллионов особей. Популяции же крупных животных и больших древесных растений чаще всего бывают небольшими по численности.

Падение численности ниже оптимальной обусловливает ухудшение защитных свойств популяции, уменьшение ее плодовитости и ряд других отрицательных явлений, что может привести к исчезновению популяции (популяция амурского тигра численностью около 200 особей находится на грани исчезновения). В каждом конкретном случае минимальная численность популяции является специфической для разных видов.

Размеры популяции (пространственные и по числу особей) подвержены постоянным колебаниям. В общей форме на динамику популяции оказывают влияние факторы окружающей среды. Различают непериодические, редко наблюдаемые, и периодические, постоянные колебания численности. Примером непериодических колебаний может служить резкое сокращение численности американской сельди. С 1900 года ее ежегодно добывали по 2000 тонн, затем уловы снизились на 98%. А в 1944 году численность сельди внезапно возросла, и уловы достигли 2500 тонн. Примером периодических колебаний являются сезонные изменения численности. Так, на одном из островков у побережья Англии обитает дикая популяция кроликов. Осенью, в благоприятное по кормовым условиям время, численность достигает 10000 особей, но иногда, после холодной, малокормной зимы, может сократиться до 100 особей. Еще более значительны сезонные колебания численности у некоторых беспозвоночных (мухи, комары и др.). Их численность может варьировать в сотни тысяч и миллионы раз.

Динамика численности популяций находится в прямой зависимости от плодовитости, смертности и способности особей популяции совершать миграции.

Плотность популяции определяется количеством особей (либо биомассой) на единице площади или объема, занимаемого популяцией. Например, 150 растений сосны на 1га или 0,5г циклопов в 1 м 3 воды характеризуют плотность популяции этих видов.

Рождаемость и плодовитость

Рождаемость - это число новых особей, появившихся в единицу времени в результате размножения. В живых организмах заложена огромная возможность к размножению.

Средняя величина плодовитости для каждого вида является результатом естественного отбора и определилась исторически как приспособление, обеспечивающее пополнение убыли популяций. У бактерий деление клетки происходит каждые 20 минут. При таком темпе размножения потомство одной клетки за 36 часов может покрыть сплошным слоем всю планету. Потомство одного одуванчика может за 10 лет заселить всю Землю при условии, что все семена прорастут. В действительности такая громадная плодовитость никогда не реализуется. В результате гибели по разным причинам выживают значительно менее 100% особей.

Смертность - это количество особей, погибших за определенный период. Различают три типа смертности. Первый характеризуется смертностью, одинаковой во всех возрастах; второй тип отличается повышенной гибелью особей на ранних стадиях развития; третий тип характеризуется повышенной гибелью взрослых (старых) особей.

Смертность популяции, как и плодовитость, характерна для каждого вида и изменяется в зависимости от условий среды, возраста особей и состояния популяции. У большинства видов смертность в раннем возрасте выше, чем у взрослых особей. У многих рыб до взрослого состояния доживают 1-2% от числа выметанных икринок, у насекомых — 0,3-0,5% от всех отложенных яиц.

Миграция в популяциях

В результате миграций устраняется избыток особей в одной популяции и компенсируется недостаток в другой. Кроме того, расселение особей и занятие ими иных площадей позволяет снизить внутривидовую конкуренцию, что ведет к процветанию вида.

В различных популяциях по-разному протекают миграции, что приводит к сезонным и многолетним колебаниям численности.

Возрастной состав популяции

Популяция состоит из разных по возрасту особей. Для каждого вида характерны свои соотношения возрастных групп. А среди видов, размножающихся половым путем, имеются и особи различных полов. При этом продолжительность жизни особей и время наступления половой зрелости не одинаковы у разных видов.

Обычно выделяют три экологических возраста: предрепродуктивный, репродуктивный и постре-

продуктивный. У многих животных и растений особенно длительным является предрепродуктивный период. У поденок он продолжается несколько лет (длительное развитие личинок); репродуктивный — всего несколько дней, а пострепродуктивный практически отсутствует.

Кроме общей продолжительности жизни и периода достижения половой зрелости, на возрастной состав популяции влияют длительность периода размножения, число приплодов в сезон, плодовитость и смертность разных возрастных групп. У мелких грызунов, например полевок, взрослые особи могут давать три и более приплода в год. При этом молодые особи способны размножаться уже в 2-3-месячном возрасте. Сложный возрастной состав популяций характерен для многих древесных растений. В дубраве одновременно опыляют друг друга и плодоносят дубы в возрасте более 100 лет и совсем молодые.

Половой состав популяции

Следует отметить, что выживаемость самок особенно возрастает при неблагоприятных условиях. В результате процент женских особей далеко превышает норму. Это явление имеет очень важное адаптивное значение, поскольку от самок в первую очередь зависит восстановление подорванной численности популяции.

Знание экологической характеристики популяции (включающей величину популяции, ее динамику, возрастной и половой состав особей и другие особенности) позволяет понять многие проблемы, связанные с видообразованием.

Чем сложнее поло-возрастная структура, тем выше приспособительные возможности популяции.

_______________

Источник информации:

Биология для поступающих в вузы / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 2008.

Лекция 7. Учение о популяциях

7.2. Экологические характеристики популяции

Каждая популяция имеет ряд признаков, формирующих ее структуру и отсутствующих у отдельных ее особей, обладает, таким образом, групповыми свойствами. Популяции имеют определенные экологические характеристики. К ним относятся: статические – пространство (ареал, местообитания), занимаемое популяциями; возрастной и половой состав, плотность, численность и биомасса популяции; динамические характеристики – рождаемость, скорость роста, смертность, миграция.

Возрастной состав популяции представляет собой соотношение особей разных возрастов. Выделяют три экологических возраста: пререпродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Длительность каждого из них варьирует в связи с продолжительностью жизни особей. В стабильных популяциях соотношение старых и интенсивно размножающихся молодых особей равно 1:1. Половой состав популяции – это соотношение особей разных полов. У многих организмов это соотношение равно 1:1, что обеспечивается генетическими механизмами определения пола.

Плотность популяции – это количество организмов (особей) на единицу площади или объема среды. Численностью является общее количество особей популяции вида на какой-либо территории (например, число особей в лесу, почве, в воде и т. д.). число особей, входящих в состав популяции, может сильно варьировать у разных организмов. Обычно численность популяций мелких организмов (например, одноклеточных) может достигать миллионов особей, а численность популяций крупных животных сравнительно невелика и составляет лишь несколько сотен особей. Однако, нужно подчеркнуть, что в связи с проблемой сохранения на планете исчезающих и редких видов, популяции с малым числом особей неустойчивы и могут исчезнуть при каких-то изменениях условий обитания. В популяционной генетике есть такое понятие как эффективная численность популяции. По современным представлениям, если эффективная численность падает ниже примерно 500 особей в пределах экосистемы (биогеоценоза), то у популяции резко возрастают шансы исчезнуть вследствие генетического вырождения и снижения жизнеспособности особей. Играют также роль случайные причины (пожар, наводнение), которые могут настолько сократить численность популяции, что рождаемость перестанет покрывать убыль.

Различают три типа распределения или расселения особей внутри популяции: равномерное, случайное и групповое (рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 – Основные типы распределения особей в популяции

А – равномерное распределение; Б – случайное распределение;

В – групповое распределение

Равномерное распределение в природе чаще связано с острой конкуренцией между разными особями. Такой тип распределения отмечают у хищных рыб и у колюшек с их территориальным инстинктом и сугубо индивидуальным характером.

Случайное распределение имеет место только в однородной среде. Так на первых порах распределяется тля на поле. По мере ее размножения распределение приобретает групповой или пятнистый (конгрегационный) характер.

Групповое распределение встречается наиболее часто. Так, в сосновом лесу деревья вначале расселяются группами, а в дальнейшем их размещение становится равномерным. Популяции групповое распределение обеспечивает более высокую устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям по сравнению с отдельной особью. Животные, ведущие подвижный образ жизни, как правило, распределяются активно, что приводит к интенсивному перемешиванию популяций и стиранию границ между ними. Например, очень подвижные и активно перемещающиеся песцы, другие животные, птицы имеют огромные ареалы без резких границ между популяциями.

С плотностью, численностью популяции неразрывно связана биомасса – это выраженное в единицах массы или энергии количество живого вещества тех или иных организмов, приходящееся на единицу площади или объема. Биомасса популяции является важнейшей ее характеристикой, поскольку в конечном счете именно биомассу полезных видов растений и животных человек потребляет в сельском хозяйстве, рыболовстве, охотничьем промысле и т. д. Поэтому как для организмов, так и для практических нужд человека, крайне важной оказывается скорость образования биомассы.

Данный урок знакомит учащихся с понятием популяции. Говорится о том, что каждая такая совокупность особей обладает важными характеристиками – демографическими показателями. В данном уроке приводятся следующие понятия: популяция, демографические показатели, численность, верхний предел численности, нижний предел численности, плотность популяции, средняя плотность, рождаемость, максимальная рождаемость, смертность.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Основные экологические характеристики популяции"

Перед тем, как перейти непосредственно к подсчётам, давайте определимся с теми системами… или структурами, а может, объектами, элементами, к которым мы будем наши расчёты применять. У вас есть идеи?

И у специалистов-экологов они есть.

Изучая функционирование природных систем, состоящих из объектов живой и неживой природы, они пришли к выводу, что основной элемент каждой экосистемы – это популяция. Как вам должно быть известно, именно такой термин ввёл в экологию датский биолог Вильгельм Иогансен уже в далёком 1903 году.

Помните определение?

Популяция – это способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

Каждая популяция в сообществе играет отведённую ей роль и составляет вместе с популяциями других видов некое природное единство, которое развивается и действует по своим законам.

Вся эта система природного единства очень сложная. И для понимания того, как она функционирует, крайне важно знать не только особенности жизнедеятельности тех или иных видов организмов (биологические признаки), но и, главное – их популяционные характеристики (групповые признаки). Что это может быть? Плотность расселения, общая численность особей, скорость увеличения численности, продолжительность жизни, количество производимого потомства.

Эти характеристики называются демографическими показателями популяции. Без них не обойтись при прогнозировании возможных изменений, происходящих как в отдельных популяциях, так и во всём сообществе или экосистеме. Поскольку, как мы уже сказали, вся природная система из популяций, как ячеек, и состоит.

Популяция – элементарная структура природного сообщества. Демографические характеристики отражают популяцию в целом, и их невозможно применить к отдельной особи. Конечно, отдельный организм рождается, стареет и умирает. Но применительно к нему нельзя говорить о рождаемости, смертности или возрастной структуре и численности – эти характеристики имеют смысл только на групповом уровне. И первый такой уровень – популяция.

Давайте её проанализируем.

Первое, на что сразу обращаем внимание, конечно же, численность – общее количество особей.

Численность популяции постоянно изменяется по самым разным причинам, но её колебания не могут выйти за некоторые пределы – верхний и нижний. Выход за них чреват гибелью всей совокупности особей.

Верхний предел численности – максимальное количество особей, способных существовать на определённой территории. Он зависит от количества корма, площади занимаемого ареала и силы воздействия экологических факторов. Причём для каждой популяции этот предел, как вы понимаете, свой. Например, для волка – это сотни особей, а небольших полёвок – уже сотни тысяч. Если численность достигает верхнего предела, то начинается гибель особей из-за нехватки корма. Из-за повышенной контактности в условиях скученности возникают эпидемии, что в конечном итоге может привести к гибели всей популяции.

Нижний предел численности – минимальное количество особей, способных

обеспечить длительное существование популяции. Обратите внимание, в отличие от верхнего предела, нижний зависит только от биологических свойств организмов. А поэтому является величиной постоянной для всех популяций в пределах вида.

При уменьшении численности популяции до нижнего предела снижается возможность встречи полов для размножения. Что неизбежно приводит к вымиранию популяции. Именно поэтому популяции живых организмов с очень малой численностью не могут существовать длительное время. И именно поэтому в природе нельзя встретить ни снежного человека, ни лох-несское чудовище. Элементарные экологические знания опровергают эти легенды. Как, впрочем, и существование Бога. Правда, это не мешает миллионам верующих строить свою жизнь на основе религиозных традиций и обычаев.

Для популяций позвоночных животных нижний предел численности составляет несколько сот особей: при меньшем числе особей у популяции мало шансов на выживание в период резких депрессий численности. Для беспозвоночных цифра минимальной численности оказывается заметно выше — порядка десятков тысяч особей. Подумайте, почему.

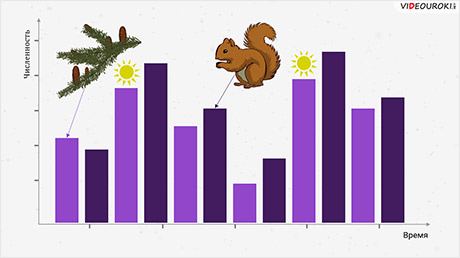

Нужно отметить и тот факт, что численность практически любой популяции подвержена периодическим (сезонным) колебаниям. Они ещё называются популяционными волнами, или волнами жизни.

Считается, что возникают они под влиянием биотических и абиотических факторов среды. Например, хорошо известно, что урожай еловых шишек повышается после тёплого сухого лета, а это, в свою очередь, положительно сказывается на росте популяции белок.

Однако вопрос возникновения волн жизни до конца не изучен. Существуют даже исследования о влиянии генотипа на это явление.

Масштабы колебаний численности у популяций разных видов обычно неодинаковы. Так, численность майского жука на пике волны увеличивается в миллион раз, сибирского шелкопряда - в 12 млн. раз, зайцев в Канаде - в 10 раз.

Численность популяции – важный демографический фактор. Но куда более иллюстративна плотность. Плотность популяции – это число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади или объёма жизненного пространства.

Например, 200 сосен на 1 гектар, 5 миллионов диатомовых водорослей на 1 м 3 , 200 экземпляров леща на 1 гектар поверхности водоёма и т. п.

Зачастую плотность измеряют в тех случаях, когда важнее знать не конкретную величину популяции в тот или иной момент времени, а её динамику, то есть ход изменения численности во времени.

Различают два вида плотности. Средняя плотность – количество особей в расчёте на единицу площади занимаемой популяцией территории. И экологическая, или удельная, плотность – это тоже количество особей в расчёте на единицу площади территории. Но в этом случае считают только территорию, пригодную к обитанию.

Также, как и численность, плотность имеет верхний и нижний пределы. Поэтому достаточно точный прогноз развития популяции можно давать и на её основе.

В таёжных лесах часты вспышки размножения бабочек сибирского шелкопряда, гусеницы которых оголяют хвойные деревья. В период подъёма численности самки откладывают более 300 яиц. Таким образом, число гусениц на одно дерево пихты может достигать 20 тысяч. В период наиболее высокой плотности популяции плодовитость самок падает до 100 яиц, выживаемость личинок снижается в 2,5 раза, доля самцов увеличивается до 70 и более процентов и начинается разлёт бабочек на большие расстояния, иногда более чем на 100 км. Среди мигрантов преобладают самки. Все эти изменения имеют прямую зависимость от плотности популяции.

Плотность популяции оказывает влияние и на взаимоотношения хищник-жертва.

Повышение плотности популяции жертв означает увеличение кормов для хищников. При этом их добыча значительно возрастает.

Например, горностай за одну охоту при обилии мышей добывает не одну, а три-четыре особи, больше, чем может съесть. Это быстрая реакция хищников на число жертв, и она часто может остановить рост их численности.

Но затормозить рост численности жертв удаётся не всегда, потому что у любой особи потребителя есть предел насыщения.

Если жертвы размножаются быстрее, чем их ловят хищники, рост их популяций продолжается.

Усиление воздействия на жертв связано с размножением самих хищников. Их число, а, следовательно, и число потребляемых ими жертв увеличивается при этом в геометрической прогрессии, и их регуляторное влияние на популяции жертв резко возрастает. Число горностаев, например, после богатого кормом года может возрасти в 30—50 раз, их влияние на популяцию жертв увеличится в 120—200 раз.

Далее – рождаемость. Рождаемость – это число особей, появившихся в популяции в единицу времени за счёт размножения. Это важная демографическая характеристика. В экологии под рождаемостью принято считать любой способ появления новых особей (живорождение как таковое у млекопитающих, вылупливание из яиц у птиц, деление амёбы, прорастание семян сосны и так далее). Попробуйте самостоятельно продолжить этот перечень.

Рождаемость характеризует способность популяции к увеличению численности за счёт размножения особей. Помните из географии?

Различают максимальную рождаемость – теоретически возможную и так называемую, экологическую – то, что есть на самом деле.

Фактически во всех живых организмах заложена способность размножаться беспредельно. Например, всего за пять поколений, т. е. за месяц-полтора лета, одна- единственная тля может оставить более 300 миллионов потомков. Это максимальная рождаемость.

На самом деле в природе ни у одной популяции не бывает идеальных условий, когда количество ресурсов не ограничено, естественные враги отсутствуют, а абиотические факторы среды всегда благоприятны.

Поэтому экологическая (фактическая) рождаемость всегда гораздо ниже максимальной (теоретической).

Экологическую рождаемость можно рассчитать двумя способами. Определяем общее число потомков за период времени – это абсолютная рождаемость. И второй способ – высчитываем число родившихся в единицу времени в расчёте на одну особь популяции – удельная рождаемость.

Важный момент. В природе существует две стратегии размножения организмов. Одни не заботятся о потомстве и вынуждены откладывать много яиц, из которых выживают единицы особей (высокая максимальная рождаемость и относительно низкая экологическая).

Приверженцы другой стратегии проявляют заботу о потомстве (низкая максимальная и относительно высокая экологическая рождаемость).

При повышении рождаемости численность популяции увеличивается. Но иногда отмечается высокая рождаемость, а численность остаётся прежней или даже снижается. Это может быть связано с высокой смертностью.

Смертность – количество особей, погибших за единицу времени. Этот демографический показатель по характеру влияния на численность природных популяций является, как можно догадаться, противоположным рождаемости. Но характеризуется аналогичными по расчёту показателями: абсолютной смертностью и удельной.

Подведём итог. Сегодня на уроке мы вспомнили, что такое популяция;

узнали, что каждая такая совокупность особей обладает важными характеристиками – демографическими показателями. К ним относятся: численность с верхним и нижним пределами, плотность, рождаемость и смертность.

Читайте также: