Традиции и обычаи пензенского края доклад

Обновлено: 28.06.2024

Автор: Ефимов Сергей Иванович

Должность: учитель географии

Учебное заведение: МБОУ СОШ №4

Населённый пункт: г. Никольск Пензенской области

Наименование материала: публичный доклад

Тема: Праздники малочисленных народов области

Раздел: среднее образование

III региональная научно–практическая конференция учащихся «Природно-культурное и

Секция: Духовное наследие Пензенской области

«Праздники малочисленных народов

МБОУ СОШ №4 г. Никольска Пензенской области

Ефимов Сергей Иванович

Мордва - малочисленная группа проживающая в Никольском районе …………….3

Праздники малочисленных народов Пензенской области……………………………4

Цель работы познакомить молодежь с обычаями и праздниками мордвы Никольского

Задача: Показать всю красоту и широту мордовской души.

Методы исследования: собственные наблюдения, а так же рассказы старожилов села

БольшоеПермиёво, Никольского района.

В данный промежуток времени, мордва как народ начинает, увы становиться

малочисленной группой, новые поколения не относят себя к этому интересному и

душевному народу. Люди стали в диалоге употреблять слово мордвин и мордовка как

которому идет обращение. Это часто задевает людей, которые слышат это со стороны и

сами относятся к этому немногочисленному народу.

Люди начинают забывать эту

огромных переселений до войн и региональных конфликтов. И сегодня я хотел бы вам

показать насколько душевна и добра эта мордва.

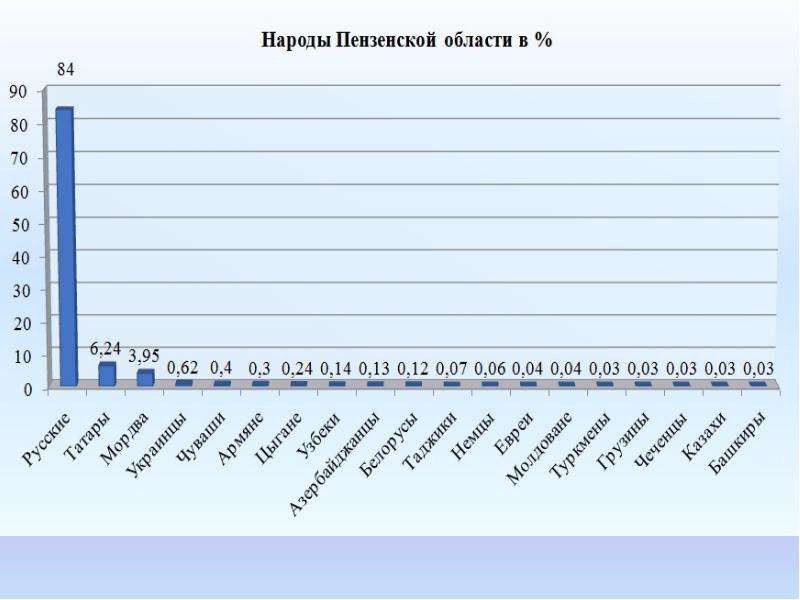

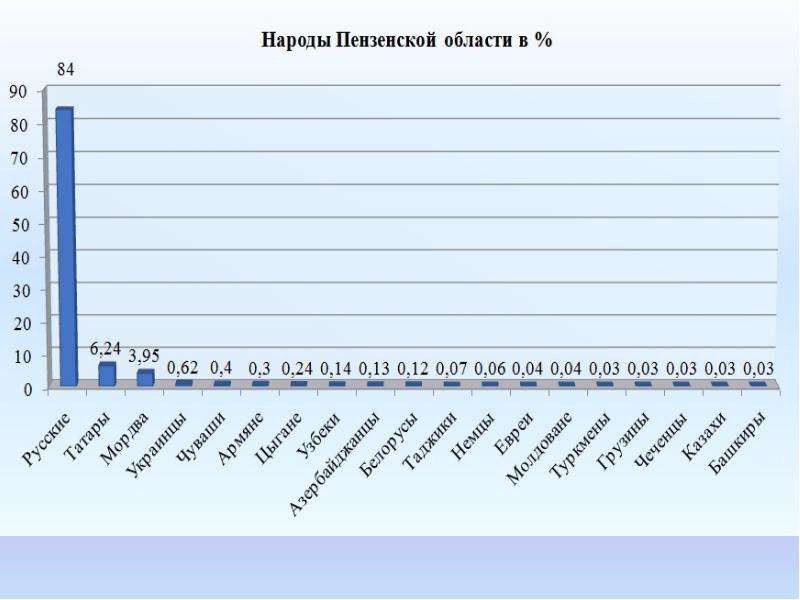

Во всем мире насчитывается около восьмисот тысяч человек, которые являются

близлежащих к ней областях. Также мордва проживает и на территориях бывших

советских республик. В Пензенской области насчитывается 54 тысячи 703 человека по

переписи населения 2010 года, в Никольском районе примерно 4000 тысячи мордвы. На

данный момент эти цифры постоянно уменьшаются, и по самым приблизительным

территории нашего района, и области. Именно из-за этого я решил написать свою

работу, показать людям, что не стоит отклоняться от своей национальности и забывать

свои корни. Также я хочу ознакомить молодёжь с праздниками и обычаями мордвы

нашего региона. Показать всю красоту и широту мордовской души. А также хочется

масштабом. Этим хлебосольством и дружественностью, принимая каждого гостя на

праздник как родного.

Основная часть:

При написании работы я полностью опирался на свои знания и наблюдения, а

также на рассказы старожилов села Большое Пермиево, Никольского района. Именно о

празднике, проходящем в этом селе, пойдет речь в моей работе.

Примерно с 16 века в среду мордвы стало проникать православие.

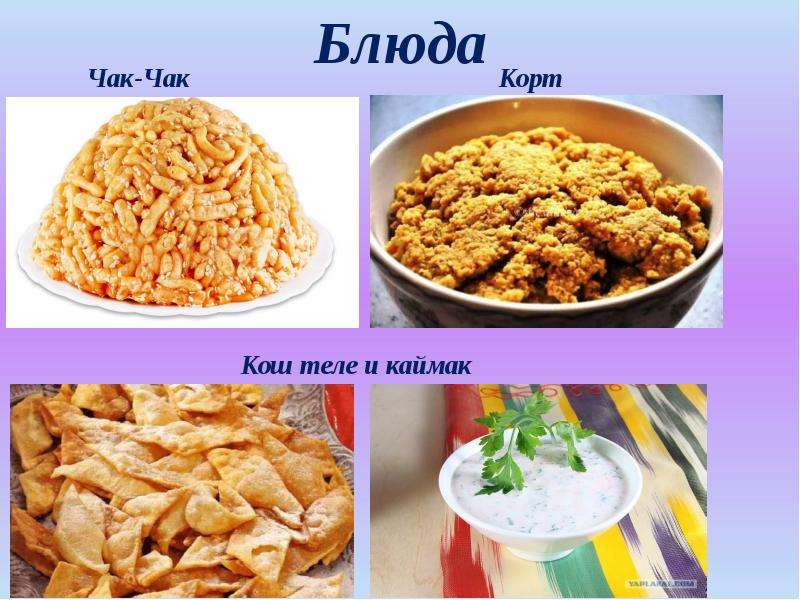

Главной составной частью духовной культуры мордовского народа являются

семейные (родильные, свадебные, похоронные и поминальные), церковные.В обрядах

мордвы постепенно произошло переплетение языческих и христианских элементов.

заключался в достижении плодородия, сохранении здоровья людей и животных и

календарным срокам: началу или завершению каких-то полевых работ, зимнему и

летнему солнцестоянию, первому выгону скота на пастбище, началу сбора мёда и т.п. В

ряжение, пляски и т.д.

До этого проводится еще один ритуал, на следующий день после православного

гармониста на гармони. Через некоторое время люди с березками идут к реке, Айве.

Это место, самый въезд в деревню, на мосту. Люди танцуют с березками, а

вскоре женщины забирают свои платки, и два молодых парня выкидывают березки в

реку. Почему парни, все из-за приметы, если поплывет березка по течению и не

застрянет, то парень в этом году обязательно женится, а если уж не поплывет, то значит

не судьба. Этот ритуал появился у мордвы после принятия христианства, до этого

такого не было, было сразу Тундунь Ильтема.

До принятия христианства этот праздник являлся ритуалом приношения богам

жертвы в виде коня, и проводился после окончания полевых работ, для того чтобы

примечательно, с принятием христианства этот праздник не ушел в историю, а остался

и проводится по сей день, несмотря на то, что многое поменялось, но смысл остался тот

же. Всем селом собирали деньги на жертвенного коня, наряжали березку и праздновали,

рассказывали приметы и истории.

подготовительная работа, первым этапом является поход молодых парней в лес за

березкой, выбирают самую пышную и красивую, примечательно то, что приносят не

выбрали. Оставшиеся березки разбирают по веточкам, и в знак приближения праздника

вешают на пороге дома и на наличники. Каждый год на обоих концах села березки

различные, и каждая по своему красива, по-своему зеленая. Почему именно березка,

спросите вы, а все из-за того, что береза была всегда исконно мордовским деревом,

похожим на хрупкую и спокойную мордовскуюдевушку, со всей широтой её души.

превращение её в красавицу. Женщины заранее собираются в определенном месте и

под песни и мордовский фольклор создают цветы из бумаги, маленькие гармошки и

различные украшения. На обоих концах села есть свои особенности в создании цветов

совместного нарежания и сопровождающих это все напеваний песен и рассказывания

историй о природе и её жизни, многие приметы и поверья, связанные с данным

праздником.. После того как березку нарядили, она становиться настолько красивой и

яркой, что уже начинаешь чувствовать уход весны и приход лета, она, можно сказать,

светится радостью и приближает лето. В наряжении активно принимают участие как

бабушки, так и маленькие дети. Окончанием украшения березки может послужить

создание верхушки, самой яркой и пестрой части зеленой красавицы. С верхушкой

Дальше две толпы людей, возглавляемые наряженными березками, движутся к

центру села, оба шествия сопровождаются пением песен и частушек, слышна музыка

гармони, и басовый голос гармониста, который подбадривает и веселит всех идущих

приходит к месту встречи всегда раньше, чем другая.

праздник, люди идут и идут, некоторые танцуют, другие просто наслаждаются хорошей

погодой и красотой березок, любой желающий может взять зеленую красавицу и

потанцевать с ней. Если вы заметили, я березку ни разу не назвал, просто березой, а все

присутствующего настолько родной и дорогой, что все начинают называть её ласково,

как бы не хотя её обидеть.

мордовский фольклор, частушки, большинство из которых на мордовском, связанных с

данным праздником, с приметами и, конечно же, всеми полюбившимися березками.

огромного брезента. Эта тайна уже не столько тайна, лишь из-за того, что каждый год

конь появляется снова и снова. Хвост и гриву заменяет мочало. В создании коня всегда

соблюдать. А нюансов в создании очень много, от того, как натянуть брезент на каркас,

и до того, насколько лохматым нужен хвост и грива. В костюм коня же в свою очередь

встают два молодых человека, так как бегать с такой тяжестью и танцевать, нужна

неимоверная сила. Каркас, накрытый брезентом, достигает 50 килограммов, и с этой

тяжестью нужно танцевать, бегать и развлекать народ на протяжении всего вечера.

Наконец открываются ворота и выходит, даже выбегает конь, его за уздцы

внушительный кнут, которым он частенько хлыстает коня, за то что тот налетает на

людей, бывает кнутом достается и людям, за то что некоторые хотят дернуть коняшку за

Конь танцует и веселится, периодично набегая на людей, и пытаясь свалить кого-

нибудь, за это он получает кнутом от конюха. Также у коня, тоесть у того кто стоит в

задней части коня, в руках есть бутылка с водой, импровизация сами понимаете чего,

частенько конь поднимает заднее копыто и обливает попавшихся людей водой. На

несколько минут конь уходит обратно во двор, для того что бы поменять тех, кто в

задействованных в создании костюма коняшки,

ходит и собирает деньги в шапку,

деньги, можно сказать, на корм коню.

Вот уже приближается вечер, и все в сопровождении коня и березок идут в конец

которые несут две пары, молодые девушка и парень, молодые люди символизируют

уходящую весну. По обычаю березки должны нести девушка с парнем, раньше парни

бегали по селу в поисках девушки, по примете считалось и по сей день считается что

пара несущая венок в этом году женится, поэтому на празднике всегда было мало

девушек, они просто прятались дома по погребам и подвалам, что бы их не поймали

Примечательно то, что люди идут не по прямой дороге, а в её обход. Всё это из-за того,

что на главной улице стоит церковь, и именно по ней несут умерших к кладбищу.

песни, которые разлетаются со всех сторон. Конь бегает от начала колонны до её конца,

танцуя и резвясь, и также обливая всех попавшихся.

Увы, но не всегда удавалось донести березки до конца села. Для начала я хотел

бы сказать, что происходит с ней, по традиции березки раздирают, целая толпа людей

накидывается на зеленых красавиц, и каждый пытается оторвать себе хотя бы один

цветочек, который потом уносят домой и хранят целый год, считается, что он приносит

удачу.Пора сказать, что связанно с верхушкой, если вы помните, в начале я говорил о

том, что самоё красивое на березке-это её верхушка, цветная и яркая, примета гласит о

том, что тот, кто сорвет верхушку березки, обязательно в этом году женится или выйдет

замуж, а если не жениться, то этот год будет для него самый лучший и удачный в его

жизни, именно поэтому на раздирание березки всегда идут молодые парни, и лишь

изредка девушки, но и бабушки не стоят в стороне, все стремятся отхватить кусочек

счастья. От центра села до поля березки охраняют парни с дубинками, и каждого,

который захочет сорвать цветочек или накинутся на березки, сразу бьют дубинами.

Бывали случаи, когда березку не доносили до поля и накидывались на неё раньше

расталкивая всех, начинают её раздирать. Коня разбирают, и все расходятся. Раньше же

коня резали и готовили большое блюдо и пировали всем селом. Вот и весь праздник.

Все счастливые и веселые расходятся по домам, где продолжают праздновать в узком

нашу большую Родину, даёт надежду, что они не исчезнут и не будут забыты. Мы,

молодое поколение, помним, интересуемся и продолжаем традиции наших предков.

Данная исследовательская работа расширила не только мои знания, но и привлекла к

этой теме учащихся моей школы.

В конце хочу пригласить вас всех, и обещаю, что время, проведенное в компании

веселого коня и доброжелательной мордвы вы не забудете ни когда, и каждый год вас

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ

Традиции пензенского края изучают пензенские велотуристы. В своих путешествиях по Пензенской области им удается совершить множество уникальных открытий.

Традиции пензенского края зовут в дорогу

Серьёзный 3-дневный поход требовал серьёзной подготовки, в том числе и привлечения новых членов. На этот раз группа собрала рекордное количество участников. К классическому трио присоединились Слава Андреев и супруги Сергей и Ольга Сергацковы. Слава горел желанием намотать тренировочные километры перед большим походом. Сергею же и Ольге не терпелось отведать грязь ещё не хоженых пещер.

Без каких-либо проблем добрались до села Уранка, где неожиданно узнали информацию о каких-то немецких лагерях. О каких немцах шла речь, понять не удалось, но, скорее всего, военнопленные добывали щебень открытым способом. Было, конечно, заманчиво обследовать местность на предмет возможных пещер, но решили не уклоняться от намеченного маршрута.

Немного не доезжая Нижнего Катмиса, устроили небольшой привал и перекус, при этом не забывая любоваться открывшейся панорамой. Наше предположение, что в этот праздничный день народ соберётся в доме культуры, полностью подтвердилось.

Лапти и холст добыты

Застать чаепитие ветеранов не удалось, но нам были очень рады, напоили чаем и подарили лапти и холст. А главное, нам продемонстрировали старинную одежду в отличной сохранности. В классификации этнографов это была эрзянская руця. Но местные бабушки называют её мокшанский панар или по-местному паньджар. В процессе поиска хозяйки панара Татьяну пытались сосватать за местного паренька. Демонстрацию старинного моделирования одежды провели на Ольге.

Этот знак судьбы мы приняли как нежелание пускать нас в Водолей. То ли ввиду отсутствия интересующего нас предмета, то ли с намёком посетить это село в другой раз. Стало ясно, что нужно ехать на Ош-Панду, ставить лагерь, т.к. несмотря на обильное чаепитие, силы наши поубавились. Поднявшись на гору, решили не рисковать техникой, таща её по оврагам. Мы с Андреем отправились на поиск более удобного пути к городищу. Слегка побродив, нашли валы и дорогу, по которой к вечеру прямиком попали на этот весьма интересный объект. Дождь к тому времени прекратился, обустройство лагеря не вызвало каких-либо осложнений. Спать укладывались под звуки салюта, доносившиеся из села.

Поутру не досчитались одного члена команды. Слава подумал, что посещение концерта ему не очень интересно, и решил до обеда сделать кружок в 60 км через Сосновоборск.

Исследование Катмисского городища. Археологическая находка

Остальные занялись исследованием городища. В результате нашли осколок красно-коричневой керамики, которую археологи относят к буртасам (XI-XII вв.)

После концерта, пообщавшись с жителями села и с районным руководством культуры, мы продолжили наш маршрут в село Соловейка, по пути нас догнал Слава: рекордный состав группы был восстановлен.

Оставшись вчетвером, группа продолжила поход через Мордовский Ишим на г.Сурск. Взяв крутой подъём и пополнив запасы в магазинах этого славного города, продолжили движение в с.Турдаки, где нам подсказали, как перейти границу районов. Как и во многих других случаях, граница проходит по реке Колдаис, которую перешли вброд с велосипедами на плечах. А в качестве отдыха некоторые открыли купальный сезон.

Время классического домашнего ужина давно прошло, и, проезжая с.Наскафтым, мы уже начинали подумывать о ночлеге. Тем более, приветливое местное население не спешило, как обычно, предложить баню и прочие атрибуты гостеприимства (кризис!).

Поиски Неклюдовского городища

Разумно оказалось устроить привал с хорошим перекусом, и, пока варился чай, появилась возможность прочесать местность. Результат не замедлил сказаться: через 10 минут был найден внешний вал городища.

Исследование Неклюдовского городища

Казалось бы, задача всей экспедиции была решена, но неугомонные Слава и Андрей решили пройтись по овражным дебрям. Там они и обнаружили один очень интересный объект, который можно классифицировать как пещеру.

Нося характер лисьей норы, пещера, тем не менее, имеет проходимую длину в 2 м. Потолок перекрыт плитой из твёрдого песчаника, по вертикальной трещине которого сочится вода. Перед входом имеется яма, в которой лежат камни — осколки плитняка. Возможно, здесь была келья отшельника, затем потолок обвалился. В 70-х годах прошлого века археолог М.Р.Полесских утверждал, что пещеры Неклюдовского городища имеют природный характер и вымыты водой. Возможно, этот вывод он сделал, как раз исследуя найденный нами объект, который даёт, в свою очередь, много пищи для размышлений. Но это будет сделано отдельной статьёй о пещерных городах буртасских времён.

Довольные сделанным открытием, знакомым по прошлому году маршрутом без особых сложностей вернулись в Пензу, намотав в этот день 113 км.

Маршрут: Чаадаевка — Уранка — Н.Катмис — Ош-Панда — Н.Катмис — Соловейка — Дигилёвка — Городище — М.Ишим — Асеевская — Сурск — Турдаки — Наскафтым — Пиксанкино — Неклюдово — Неклюдовское городище — Армиёво — Шемышейка — Пенза.

239 км. 9-11 мая 2009 г.

Испытание для невесты

Женщина у татар – прежде всего хозяйка, хранительница домашнего очага. Соответственному этому статусу придумывались испытания для новоиспеченных жен.

К примеру, молодая супруга на второй день после свадьбы должна пойти к колодцу и принести домой воды. По-настоящему, коромыслом – как бабки с прабабками хаживали да носили. А вся родня на это дело смотрит да примечает, как идет молодая: ровно ли, не кренится ли, не плещется ли вода через край. И до сих пор, несмотря на то, что практически во все деревни и села давным-давно провели водопровод, обычай этот живет и процветает.

Второе испытание – нарезать лапши для супа. Здесь уже смотрели на то, как движется нож. Если он скользит по тесту, не отрываясь, а лапша выходит тонкая-тонкая – значит, девушку можно с полным на то правом назвать хорошей хозяйкой.

Шей да пряди

От дурного глаза

Драгоценное имя твое

Очень интересны поверья, связанные с именами. Имя во все времена у всех народов считалось не просто сочетанием звуков, но магическим, сакральным символом. Знаешь имя – человека ли, зверя ли, вещи – значит, можешь ими распорядиться, во зло или во благо.

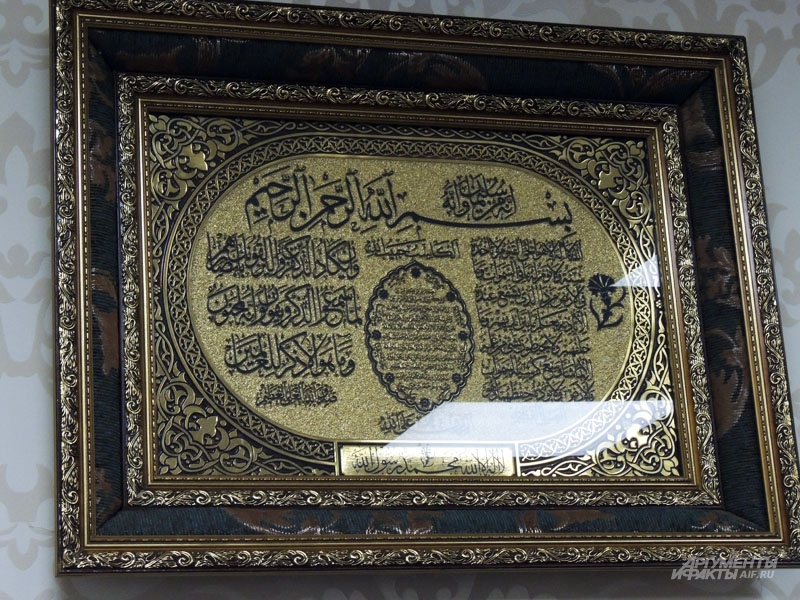

Вот поэтому-то у татар нельзя было до сорока дней показывать чужим новорожденного ребенка и открывать его имя. А после сорока дней под подушку младенца обязательно клали нож, иглу или какой-либо иной железный предмет, а с ним Коран – считалось, что это убережет спящего от злых духов и недоброго глаза.

Имя же ребенку подбирали таким образом: называли вслух варианты и смотрели, как он отреагирует. Если, услышав имя, малыш улыбнулся – значит, имя его. Если остался безучастен или, того хуже, нахмурился или заплакал – надо еще подумать.

Негостеприимный – неполноценный

Читайте также: