Поверхностный аппарат клетки доклад

Обновлено: 28.06.2024

1.

2.

Для того, чтобы поддерживать в себе

необходимую концентрацию веществ,

клетка должна быть физически отделена

от своего окружения. Вместе с тем,

жизнедеятельность организма

предполагает интенсивный обмен

веществ между клетками. Роль барьера

между клетками играет поверхностный

аппарат клеток, который состоит из:

Плазматической мембраны;

Надмембранного комплекса:

1. У животных – гликокаликс,

2. У растений – клеточная стенка.

Клеточная оболочка —(клеточная

мембрана, плазматическая мембрана,

плазмолемма, цитолемма,

цитоплазматическая мембрана,

цитоплазматическая оболочка) - оболочка,

покрывающая поверхность клетки,

обеспечивающая ее целостность и

регулирующая обмен

3. Функции мембраны:

1.

2.

3.

4.

5.

Барьерная

Избирательная проницаемость

Выведение из клетки продуктов

обмена

Фагоцитоз

Пиноцитоз

4. История изучения мембраны

1935 г – Давсон и Даниели использовали

химический анализ и установили, что в

состав клеточной мембраны входят БЕЛКИ

и ЛИПИДЫ

5. История изучения мембраны

1959 г – Роберстсон с помощью метода

электронной микроскопии установил, что

клеточная мембрана имеет трехслойное

строение (Гипотеза элементарной

мембраны) – 2 слоя белков окружают

липидный слой

6. 1972 год - Николсон и Сингер представили жидкостно- мозаичную модель строения клеточной мембраны

1972 год - Николсон и Сингер

представили жидкостномозаичную модель строения

клеточной мембраны

membranes.nbi.dk/. /News_engl.html

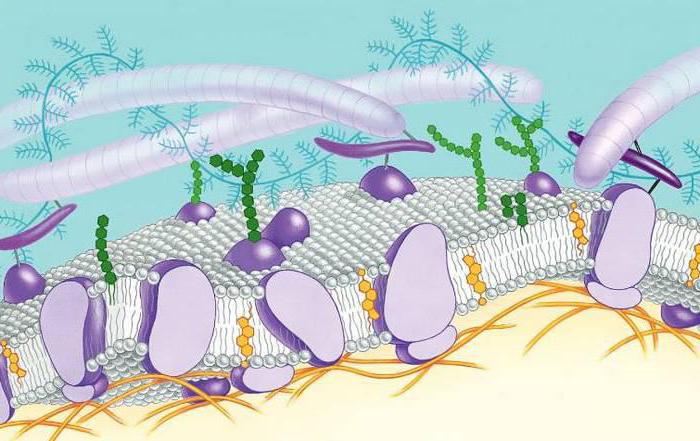

7. Клеточная мембрана- билипидный слой с мозаичным вкраплением белков

Клеточная мембранабилипидный слой с мозаичным

вкраплением белков

Слой жидких фосфолипидов имеет

следующее строение: гидрофильные концы

обращены наружу, а гидрофобные – друг к

другу. Липидный слой служит

растворителем для мембранных белков

9. Мембранные белки

Содержат гидрофильные и гидрофобные

участки (АМК). Гидрофобные

взаимодействуют с липидным слоем. В

зависимости от количества и величины этих

участков, белки могут полностью

погружаться в липиды мембраны или

располагаться на ее поверхности

Белки мембраны

Интегральные

(трансмембранные)

•Проходят через всю

толщу мембраны

•Создают в мембране

гидрофильные поры

(транспорт веществ)

Белки-переносчики

Полуинтегральные

(рецепторные)

•Погружены в толщу

фосфолипидных

слоев

•Выполняют

рецепторные функции

Каналообразующие

белки

Наружные

(периферические)

•Лежат снаружи

мембраны, примыкая

к ней

•Выполняют

многообразные

функции ферментов

11. Мембранные белки

Периферические белки – гидрофильные,

не взаимодействуют с липидами и

располагаются на обеих поверхностях

(скользят по поверхности).

Интегральные белки – гидрофобные –

встраиваются внутрь и пронизывают оба

липидных слоя. Такие белки имеют

каналы или поры.

Полуинтегральные белки пронизывают

один липидный слой

Липиды и белки удерживаются гидрофильногидрофобными взаимодействиями

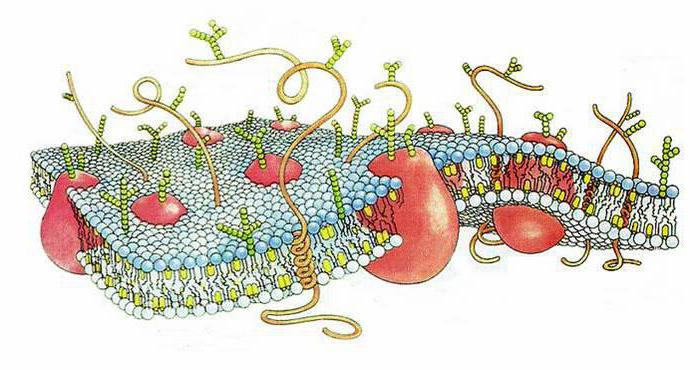

12. Надмебранный комплекс:

На поверхности мембран имеются

разветвленные структуры: белки +углеводы

(моно- и полисахариды) – гликокаликс –

выполняет рецепторную функцию

(распознавание соседних клеток, сцепление

и правильную ориентацию, а также

взаимосвязь клеток многоклеточного

организма)

13. Биологическая мембрана

14. Мембрана клетки

Липидный слой

(обеспечивает

основные

структурные

особенности

мембраны)

Белки

(обеспечивают

большинство

функций:

рецепторную,

ферментативную,

транспортную)

15. Свойства мембраны

Текучесть –

липидный слой

имеет жидкостную

структуру, липиды

перемещаются,

меняя свое

местоположение.

Гидрофобные

хвосты липидов

свободно скользят

относительно друг

друга

Пластичность –

может менять свою

форму без потери

внутренних

контактов, т. К.

отдельные липиды

проникают через

бислой и

перемещаются в его

плоскости.

16. Свойства мембраны

Способность к

самозамыканию –

при повреждении

происходит спонтанное

замыкание,

препятствующее

доступу воды в

гиброфобный слой.

Мембраны

поврежденных клеток

при определенных

условиях могут входить

в контакт и сливаться

вместе

Избирательная

проницаемость –

через мембрану

свободно проходят

гидрофобные вещества

(сливаются с

липидами), мелкие

незаряженные

молекулы

диффундируют через

щели между липидами,

а крупные полярные

молекулы или

незаряженные ионы –

не проходят

17. Способы поступления веществ в клетку и выход из нее

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Эндоцитоз

(поступление в-в в

клетку)

Простая диффузия

Осмос

Облегченная

диффузия

Активный

транспорт

Фагоцитоз

Пиноцитоз

Экзоцитоз

(выделение в-в из

клетки)

18. ЭНДОЦИТОЗ: Простая диффузия - поступление в клетку ионов и мелких молекул через плазмолемму по градиенту концентрации без

затрат энергии

Через липидный

слой –

гидрофобные –

мочевина, этанол,

кислород,

углекислый газ

Через белковый

канал (белковые

поры) –

гидрофильные ионы (в т.ч. Ca, K,

Na)

При облегчённой диффузии

растворимое в воде вещество

(глюкоза, АМК, лактоза, глицерин,

нуклеотиды) соединяется с

транспортируемыми белками

(пермеазами) и проходит через

мембрану по особому каналу,

создаваемому белкомпереносчиком. Скорость при этом

увеличивается

! Процесс идет без затрат энергии

20. Осмос- диффузия воды через избирательно проницаемую мембрану - по градиенту концентрации (из зоны меньшей концентрации солей в

зону их большей концентрации).

Различие концентрации солей создает

осмотическое давление.

!Процесс идет без затрат энергии!

На слайде - осмос в животной клетке

(эритроцит)

21. Дополнительная информация….

Изотонические солевые растворы, приближающиеся по

составу и свойствам к сыворотке крови, называют

физиологическими. Изотоничны все жидкости

организма (плазма крови, тканевая жидкость). Для

человека изотоничен 0,9% р-р NaCl (физиологический

раствор). В 0,6% р-ре соли эритроциты набухают и

разрушаются (гемолиз), а в 1,3%-м р-ре теряют воду и

сморщиваются (плазмолиз). Изотонические р-ры

используют в медицине – вводят больному при

сильном обезвоживании организма или при

значительной потере крови. Гипертонические растворы

используют для наложения повязок на раны. Как

гипертонические растворы действуют солевые

слабительные.

На слайде – осмос в растительной клетке –

плазмолиз в клетках кожицы чешуи лука.

Цитоплазма, окруженная плазмолеммой,

вначале отстает от клеточной стенки, затем

сморщивается и превращается в шарик.

Деплазмолиз наступает если восстановить

концентрацию ионов в межклеточном

пространстве – цитоплазма восстанавливает

свой объем

23. Активный транспорт

Перемещение веществ против градиента

концентрации с помощью транспортных

белков – поринов и АТФ-аз с затратой

энергии. Энергия выделяется при распаде

молекул АТФ под действием фермента АТФазы. Так поступают в клетку ионы Na+ и K+,

Н+, АМК в кишечнике, ионы Са в мышцах,

Na+ и глюкоза в почках и др.

Примером активного транспорта в животных

клетках является калий-натриевый насос, а

в растительных – водородная помпа

24. Работа калий-натриевого насоса

В клетке много К+, а снаружи клетки

– Na+. Если концентрация Na+ в

цитоплазме клетки возросла, то

начинается его выкачивание наружу:

- белок-переносчик (натрий-калиевая

АТФаза) присоединяет к себе 3 иона

Na+ и 1 остаток фосфорной кислоты

(т.к. переносчик расщепляет АТФ до

АДФ). Это называется

фосфорилирование переносчика. Всё

это переносчик доставляет к

наружной поверхности мембраны.

-белок-переносчик присоединяет к

себе 2 иона К+ с наружной

поверхности мембраны и отдает 1

остаток фосфорной кислоты. Это

называется дефосфорилированием.

Ионы К+ доставляются внутрь

клетки.

Таким образом концентрация ионов

К+ внутри клетки и ионов Na+

снаружи клетки восстанавливается

25. При эндоцитозе мембрана образует впячивания в пузырьки или вакуоли

Поверхностный аппарат клетки представляет собой универсальную субсистему. Им определяется граница между внешней средой и цитоплазмой. ПАК обеспечивает регуляцию их взаимодействия. Рассмотрим далее особенности структурно-функциональной организации поверхностного аппарата клетки.

Компоненты

Выделяют следующие составляющие поверхностного аппарата клеток эукариот: плазматическую мембрану, надмембранный и субмемранный комплексы. Первая представлена в виде сферически замкнутого элемента. Плазмолемма считается основой поверхностного клеточного аппарата. Надмембранный комплекс (его именуют также гликокаликсом) – это наружный элемент, расположенный над плазматической мембраной. В его состав входят различные компонеты. В частности, к ним относятся:

- Углеводные части гликопротеидов и гликолипидов.

- Мембранные периферические белки.

- Специфические углеводы.

- Полуинтегральные и интегральные белки.

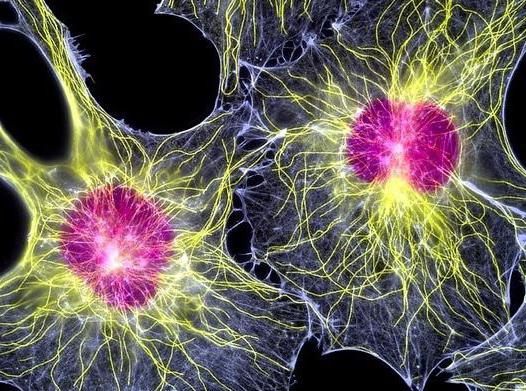

Субмембранный комплекс расположен под плазмолеммой. В его составе выделяют опорно-сократительную систему и периферическую гиалоплазму.

Элементы субмембранного комплекса

Рассматривая строение поверхностного аппарата клетки, следует отдельно остановиться на периферической гиалоплазме. Она является специализированной цитоплазматической частью и располагается над плазмолеммой. Периферическая гиалоплазма представлена в виде жидкого высоко дифференцированного гетерогенного вещества. В нем содержатся разнообразные высоко- и низкомолекулярные элементы в растворе. Фактически она представляет собой микросреду, в которой протекают специфические и общие метаболические процессы. Периферическая гиалоплазма обеспечивает выполнение множества функций поверхностного аппарата.

Опорно-сократительная система

Она располагается в периферической гиалоплазме. В опорно-сократительной системе выделяют:

- Микрофибриллы.

- Скелетные фибриллы (промежуточные филамента).

- Микротрубочки.

Микрофибриллы представляют собой нитевидные структуры. Скелетные фибриллы формируются вследствие полимеризации ряда белковых молекул. Их количество и длина регулируется специальными механизмами. При их изменении возникают аномалии клеточных функций. Наиболее удалены от плазмалеммы микротрубочки. Их стенки образованы белками тубулинами.

Строение и функции поверхностного аппарата клетки

Обмен веществ осуществляется за счет наличия транспортных механизмов. Строение поверхностного аппарата клетки обеспечивает возможность осуществлять перемещение соединений несколькими способами. В частности, осуществляются следующие виды транспорта:

- Простая диффузия.

- Пассивный транспорт.

- Активное перемещение.

- Цитоз (обмен в мембранной упаковке).

Кроме транспортной, выявлены такие функции поверхностного аппарата клетки, как:

- Барьерная (разграничительная).

- Рецепторная.

- Опознавательная.

- Функция движения клетки с помощью образования фило-, псевдо- и ламеллоподий.

Свободное перемещение

Простая диффузия через поверхностный аппарат клетки осуществляется исключительно при наличии по обеим сторонам мембраны электрического градиента. Его размер определяет скорость и направление перемещения. Билипидный слой может пропускать любые молекулы гидрофобного типа. Однако большая часть биологически активных элементов гидрофильны. Соответственно, их свободное перемещение затруднено.

Пассивный транспорт

Этот вид перемещения соединения называют также облегченной диффузией. Она также осуществляется через поверхностный аппарат клетки при наличии градиента и без расхода АТФ. Пассивный транспорт идет быстрее, чем свободный. В процессе увеличения разности концентраций в градиенте наступает момент, в который скорость перемещения становится постоянной.

Переносчики

Транспорт через поверхностный аппарат клетки обеспечивают специальные молекулы. С помощью этих переносчиков по градиенту концентрации проходят крупные молекулы гидрофильного типа (аминокислоты, в частности). Поверхностный аппарат клетки эукариот включает в себя пассивных переносчиков для разнообразных ионов: К+, Na+, Са+, Cl-, НСО3-. Эти специальные молекулы отличаются высокой избирательностью относительно транспортируемых элементов. Кроме этого, важным их свойством является большая скорость перемещения. Она может достигать 104 и более молекул в секунду.

Активный транспорт

Он характеризуется перемещением элементов против градиента. Молекулы транспортируются из области с низкой концентрацией в участки с более высокой. Такое перемещение предполагает определенные затраты АТФ. Для осуществления активного транспорта в строение поверхностного аппарата животной клетки включены специфические переносчики. Они получили название "помп" или "насосов". Многие из этих переносчиков отличаются АТФ-азной активностью. Это означает, что они способны расщеплять аденозинтрифосфат и извлекать энергию для своей деятельности. Активный транспорт обеспечивает создание градиентов ионов.

Цитоз

Этот метод используется для перемещения частиц разных веществ либо крупных молекул. В процессе цитоза транспортируемый элемент окружается мембранным пузырьком. Если перемещение осуществляется в клетку, то его именуют эндоцитозом. Соответственно, обратное направление называется экзоцитозом. В некоторых клетках элементы проходят сквозь. Такой вид транспорта называется трансцитозом или диациозом.

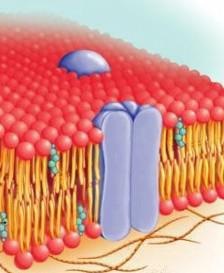

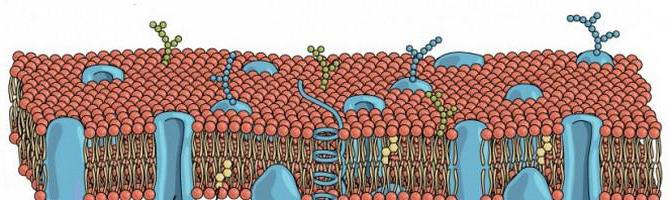

Плазмолемма

Структура поверхностного аппарата клетки включает в себя плазматическую мембрану, образованную преимущественно липидами и белками в соотношении приблизительно 1:1. Первая "бутербродная модель" этого элемента была предложена в 1935 г. В соответствии с теорией, основу плазмолеммы формируют липидные молекулы, уложенные в два слоя (билипидный слой). Они обращены хвостами (гидрофобными участками) друг к другу, а наружу и внутрь – гидрофильными головками. Эти поверхности билипидного слоя покрывают белковые молекулы. Данная модель была подтверждена в 50-х годах пошлого столетия ультраструктурными исследованиями, проведенными с использованием электронного микроскопа. Было , в частности, установлено, что поверхностный аппарат животной клетки содержит трехслойную мембрану. Ее толщина составляет 7.5-11 нм. В ней присутствует средний светлый и два темных периферических слоя. Первый соответствует гидрофобной области липидных молекул. Темные участки, в свою очередь, представляют собой сплошные поверхностные слои белка и гидрофильные головки.

Другие теории

Разнообразные электронно-микроскопические исследования, проведенные в конце 50-х – начале 60-х гг. указывали на универсальность трехслойной организации мембран. Это нашло отражение в теории Дж. Робертсона. Между тем, к концу 60-х гг. накопилось довольно много фактов, которые не были объяснены с точки зрения существовавшей "бутербродной модели". Это дало толчок к разработке новых схем, в числе которых были модели, базирующиеся на наличии гидрофобно-гидрофильных связях белковых и липидных молекул. Среди одной из них была теория "липопротеинового коврика". В соответствии с ней, в составе мембраны присутствуют белки двух видов: интегральные и периферические. Последние связываются электростатическими взаимодействиями с полярными головками на липидных молекулах. Однако при этом они никогда не формируют сплошного слоя. Ключевая роль в формировании мембраны принадлежит глобулярным белкам. Они погружаются в нее частично и именуются полуинтегральными. Перемещение этих белков осуществляется в липидной жидкой фазе. За счет этого обеспечивается лабильность и динамичность всей мембранной системы. В настоящее время эта модель считается наиболее распространенной.

Липиды

Ключевые физико-химические характеристики мембраны обеспечиваются слоем, представленным элементами - фосфолипидами, состоящими из неполярного (гидрофобного) хвоста и полярной (гидрофильной) головки. Наиболее распространенными из них считаются фосфоглицериды и сфинголипиды. Последние сосредотачиваются главным образом в наружном монослое. Они имеют связь с олигосахаридными цепями. За счет того, что звенья выступают за пределы наружной части плазмолеммы, она приобретает асимметричную форму. Гликолипиды выполняют важную роль при осуществлении рецепторной функции поверхностного аппарата. В составе большинства мембран также находится холестерол (холестерин) - стероидный липид. Его количество различно, что, в значительной степени определяет жидкостность мембраны. Чем больше будет холестерола, тем она выше. Уровень жидкостности также зависит от соотношения ненасыщенных и насыщенных остатков от жирных кислот. Чем их больше, тем она выше. Жидкостность влияет на активность ферментов в мембране.

Белки

Липиды определяют главным образом барьерные свойства. Белки, в отличие от них, способствуют выполнению ключевых функций клетки. В частности, речь о регулируемом транспорте соединений, регуляции метаболизма, рецепции и так далее. Белковые молекулы распределяются в липидном бислое мозаично. Они могут перемещаться в толще. Это движение контролируется, по всей видимости, самой клеткой. В механизме перемещения задействованы микрофиламенты. Они прикрепляются к отдельным интегральным белкам. Мембранные элементы различаются в зависимости от своего расположения по отношению к билипидному слою. Белки, таким образом, могут быть периферическими и интегральными. Первые локализуются вне слоя. Они имеют непрочную связь с мембранной поверхностью. Интегральные белки полностью в нее погружены. Они имеют прочную связь с липидами и не выделяются из мембраны без повреждения билипидного слоя. Белки, которые пронизывают ее насквозь, именуются трансмембранными. Взаимодействие между белковыми молекулами и липидами разной природы обеспечивает устойчивость плазмалеммы.

Гликокаликс

Липопротеины имеют боковые цепи. Олигосахаридные молекулы могут связываться с липидами и образовывать гликолипиды. Их углеводные части совместно с аналогичными элементами гликопротеинов придают клеточной поверхности отрицательный заряд и формируют основу гликокаликса. Он представлен рыхлым слоем с электронной умеренной плотностью. Гликокаликс покрывает наружную часть плазмолеммы. Его углеводные участки способствуют распознаванию соседних клеток и вещества между ними, а также обеспечивает адгезивные связи с ними. В гликокаликсе присутствуют также рецепторы гормонов и гитосовместимости, ферменты.

Дополнительно

Мембранные рецепторы представлены преимущественно гликопротеинами. Они обладают способностью устанавливать высокоспецифические связи с лигандами. Рецепторы, присутствующие в мембране, кроме этого, могут регулировать движение некоторых молекул внутрь клетки, проницаемость плазмалеммы. Они способны превращать сигналы внешней среды во внутренние, связывать элементы межклеточного матрикса и цитоскелет. Некоторые исследователи считают, что в состав гликокаликса также включаются полуинтегральные белковые молекулы. Их функциональные участки располагаются в надмембранной области поверхностного клеточного аппарата.

Поверхностный аппарат клеток состоит из 3 субсистем - плазматической мембраны, надмембранного комплекса (гликокаликс или клеточная стенка) и субмембранного опорно-сократительного аппарата .

Его основные функции определяются пограничным положением и включают:

1) барьерную (разграничительную) функцию;

2) функцию распознавания других клеток и компонентов межклеточного вещества;

3) рецепторную функцию, включая взаимодействие с сигнальными молекулами

4) транспортную функцию;

5) функцию движения клетки посредством образования псевдо-, фило- и ламеллоподий).

Биологические мембраны отграничивают цитоплазму от окружающей среды, а также формируют оболочки ядер, митохондрий и пластид. Они образуют лабиринт эндр-плазматического ретикулума и уплощенных пузырьков в виде стопки, составляющих комплекс Гольджи. Мембраны образуют лизосомы, крупные и мелкие вакуоли растительных и грибных клеток, пульсирующие вакуоли простейших. Все эти структуры представляют собой компартменты (отсеки), предназначенные для тех или иных специализированных процессов и циклов.

Плазматическая мембрана, или плазмалемма, — наиболее постоянная, основная, универсальная для всех клеток мембрана. Она представляет собой тончайшую пленку, покрывающую всю клетку

Молекулы фосфолипидов расположены в два ряда — гидрофобными концами внутрь, гидрофильными головками к внутренней и внешней водной среде. В отдельных местах бислой (двойной слой) фосфолипидов насквозь пронизан белковыми молекулами (интегральные белки). Внутри таких белковых молекул имеются каналы — поры, через которые проходят водорастворимые вещества. Другие белковые молекулы пронизывают бислой липидов наполовину с одной или с другой стороны (полуинтегральные белки). На поверхности мембран эукариотических клеток имеются периферические белки. Молекулы липидов и белков удерживаются благодаря гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.

Функции биологических мембран следующие:

· Барьерная. Отграничивают содержимое клетки от внешней среды и содержимое органелл от цитоплазмы.

· Транспортная. Обеспечивают транспорт веществ в клетку и из нее, из цитоплазмы в органеллы и наоборот.

· Рецепторная. Выполняют роль рецепторов (получение и преобразование сит-налов из окружающей среды, узнавание веществ клеток и т. д.).

Транспорт веществ:

Поступление веществ через мембрану зависит от размеров вещества. Малые молекулы проходят путем активного и пассивного транспорта, перенос макромолекул и крупных частиц осуществляется за счет образования мембранных пузырьков эндоцитозом и экзоцитозом. Пассивный транспорт- (без энергии) диффузия по градиенту концентрации облегчённая диффузия через канал в мембране, образованный белками. Активный транспорт- (затрата энергии АТФ) при участии белков переносчиков против градиента концентрации.

Эндоцитоз — это транспорт макромолекул через плазмолемму. Соответственно агрегатному состоянию поглощаемого вещества выделяют пиноцитоз (захват и транспорт клеткой жидкости или растворенных в жидкости соединений) и фагоцитоз (захват и транспорт твердых частиц). Фагоцитоз и пиноцитоз также относятся к активному транспорту. Фагоцитоз – поглощение клеткой твердых органических веществ. Оказавшись около клетки, твердая частица окружается выростами мембраны, или под ней образуется углубления мембраны. В результате частица оказывается заключенной в мембранный пузырек – фагосому – внутри клетки. Фагоцитоз свойствен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

Пиноцитоз– это процесс поглощения клеткой мелких капель жидкости с растворенными в ней высокомолекулярными веществами. Осуществляется путем захвата этих капель выростами цитоплазмы. Захваченные капли погружаются в цитоплазму и там усваиваются. Явление пиноцитоза свойственно животным клеткам и одноклеточным простейшим.

Поверхностный аппарат клеток состоит из 3 субсистем - плазматической мембраны, надмембранного комплекса (гликокаликс или клеточная стенка) и субмембранного опорно-сократительного аппарата .

Его основные функции определяются пограничным положением и включают:

1) барьерную (разграничительную) функцию;

2) функцию распознавания других клеток и компонентов межклеточного вещества;

3) рецепторную функцию, включая взаимодействие с сигнальными молекулами

4) транспортную функцию;

5) функцию движения клетки посредством образования псевдо-, фило- и ламеллоподий).

Биологические мембраны отграничивают цитоплазму от окружающей среды, а также формируют оболочки ядер, митохондрий и пластид. Они образуют лабиринт эндр-плазматического ретикулума и уплощенных пузырьков в виде стопки, составляющих комплекс Гольджи. Мембраны образуют лизосомы, крупные и мелкие вакуоли растительных и грибных клеток, пульсирующие вакуоли простейших. Все эти структуры представляют собой компартменты (отсеки), предназначенные для тех или иных специализированных процессов и циклов.

Плазматическая мембрана, или плазмалемма, — наиболее постоянная, основная, универсальная для всех клеток мембрана. Она представляет собой тончайшую пленку, покрывающую всю клетку

Молекулы фосфолипидов расположены в два ряда — гидрофобными концами внутрь, гидрофильными головками к внутренней и внешней водной среде. В отдельных местах бислой (двойной слой) фосфолипидов насквозь пронизан белковыми молекулами (интегральные белки). Внутри таких белковых молекул имеются каналы — поры, через которые проходят водорастворимые вещества. Другие белковые молекулы пронизывают бислой липидов наполовину с одной или с другой стороны (полуинтегральные белки). На поверхности мембран эукариотических клеток имеются периферические белки. Молекулы липидов и белков удерживаются благодаря гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.

Функции биологических мембран следующие:

· Барьерная. Отграничивают содержимое клетки от внешней среды и содержимое органелл от цитоплазмы.

· Транспортная. Обеспечивают транспорт веществ в клетку и из нее, из цитоплазмы в органеллы и наоборот.

· Рецепторная. Выполняют роль рецепторов (получение и преобразование сит-налов из окружающей среды, узнавание веществ клеток и т. д.).

Транспорт веществ:

Поступление веществ через мембрану зависит от размеров вещества. Малые молекулы проходят путем активного и пассивного транспорта, перенос макромолекул и крупных частиц осуществляется за счет образования мембранных пузырьков эндоцитозом и экзоцитозом. Пассивный транспорт- (без энергии) диффузия по градиенту концентрации облегчённая диффузия через канал в мембране, образованный белками. Активный транспорт- (затрата энергии АТФ) при участии белков переносчиков против градиента концентрации.

Эндоцитоз — это транспорт макромолекул через плазмолемму. Соответственно агрегатному состоянию поглощаемого вещества выделяют пиноцитоз (захват и транспорт клеткой жидкости или растворенных в жидкости соединений) и фагоцитоз (захват и транспорт твердых частиц). Фагоцитоз и пиноцитоз также относятся к активному транспорту. Фагоцитоз – поглощение клеткой твердых органических веществ. Оказавшись около клетки, твердая частица окружается выростами мембраны, или под ней образуется углубления мембраны. В результате частица оказывается заключенной в мембранный пузырек – фагосому – внутри клетки. Фагоцитоз свойствен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

Пиноцитоз– это процесс поглощения клеткой мелких капель жидкости с растворенными в ней высокомолекулярными веществами. Осуществляется путем захвата этих капель выростами цитоплазмы. Захваченные капли погружаются в цитоплазму и там усваиваются. Явление пиноцитоза свойственно животным клеткам и одноклеточным простейшим.

1.Поверхностный аппарат клетки.–является универсальной субсистемой,имеется у всех клеток.Поверхностный.аппарат клетки определяет границу между цитоплазмой и внеклеточной средой, регулирует взаимодействие клетки с внешней средой.

В составе поверхностного аппарата клетки выделяют 3 компонента:1.Плазматическую мембрану,2.Надмембранный комплекс,3. Субмембранный.

Плазмолемма – является структурной и функциональной основой поверхностного аппарата клетки и представляет собой сферически замкнутую биомембрану. Структура плазмолеммы соответствует жидкостно-мозаичной модели мембран.

Надмембранный комплекс, или гликокаликс является наружней частью поверхностного аппарата клетки, располагаясь над плазмолеммой.

В состав надмембранного комплекса включают:

1. Углеводные части гликолипидов и гликопротеидов

2. Периферические мембранные белки.

3. Интегральные и полуинтегральные белки.

4. Специфические углеводы.

5. Субмембранный комплексили субмембранный опорно-сократительный аппарат – располагается под плазмолеммой, с внутренней стороны поверхностного аппарата клетки. В состав субмембранного опорно-сократительного аппарата выделяют периферическую гиалоплазму и опорно-сократительную систему.

Периферическая гиалоплазма– является специализированной частью цитоплазмы, расположенной под плазмолеммой. Это жидкое высоко дифференцированное гетерогенное вещество, которое содержит в растворе разнообразные низкомолекулярные и высокомолекулярные молекулы. Периферическая гиалоплазма фактически является микросредой, в которой протекают общие и специфические процессы метаболизма. Она обеспечивает реализацию многих функций поверхностного аппарата клетки. В периферической гиалоплазме располагается второй компонент субмембранного опорно-сократительного аппарата - опорно-сократительная система.

Опорно-сократительная система состоит из: микрофибрилл; скелетных фибрилл, или промежуточных филаментов; микротрубочек

Микрофиблиллы - нитивидные структуры.

Молекулы глобулярного актина образуют протофибриллы, формируют двойную спираль, к которой присоединяются белки.

Скелетные фибриллы- образуются путем полимеризации отдельных белковых молекул. Скелетные фибриллы разного типа клеток состоят из разных белков. Число и длина скелетных фибрилл регулируется клеточными механизмами, изменения которых может вызывать аномалии функции клеток. Микротрубочки - занимают наиболее отдаленное от плазмолеммы положение. Стенки микротрубочек сформированы белками тубулинами.

2.Барьерно-транспортная функция поверхностного аппарата клетки.

Свободный транспорт, или простая диффузия.

Пассивный транспорт, или облегченная диффузия

Активный транспорт

Транспорт в мембранной упаковке или цитоз.

Пассивный транспорт – облегченная диффузия – также осуществляется только по градиенту концентраций и без затрат АТФ. Скорость пассивного транспорта намного больше, чем свободного. При увеличении разности концентраций наступает момент, когда скорость становится постоянной. Транспорт осуществляется специальными молекулами – переносчиками. С их помощью через мембрану по градиенту концентрации транспортируются крупные гидрофильные молекулы (сахара, аминокислоты). В ПАК имеются пассивные переносчики для различных ионов (К + , Na + , Ca 2+ , Cl - , HCO3 - ).

Особенностью пассивных переносчиков является их высокая специфичность (избирательность) по отношению к транспортируемым молекулам. Вторая особенность – высокая скорость транспорта, которая может составлять 10 4 молекул в секунду и более.

Активный транспорт – характеризуется переносом молекул против градиента концентрации, т.е. из области с низкой концентрацией молекул в область с более высокой концентрацией молекул. Для этого необходимы затраты АТФ. Работу по переносу молекул против градиента концентрации осуществляют специальные молекулы – переносчики. Такие молекулы получили название “насосы”, или “помпы”. Многие активные переносчики обладают АТФ-азной активностью: способны расщеплять АТФ и получать энергию для своей работы.

Активный транспорт ионов необходим клеткам для создания соответствующих градиентов ионов.

Цитоз или транспорт в мембранной упаковке используется клеткой для транспорта крупных молекул или частиц различных веществ. Этот вид транспорта характеризуется тем, что транспортируемая частица оказывается окруженной (упакованной) мембранным пузырьком. Если цитоз происходит в клетку его называют эндоцитозом. Цитоз из клетки обозначают как экзоцитоз. Для некоторых клеток характерен цитоз, при котором частицы проходят через нее. Такой вид цитоза получил название диацитоз, или трансцитоз.

3.Рецепторно-сигнальная функция ПАК

В ПАК имеются специальные молекулы – рецепторы, которые воспринимают (узнают) физические и химические сигналы. Рецепторами являются интегральные белки или гликопротеины и имеют общую сходную структуру. В надмембранной области (гликокаликс) наружный домен рецептора, который взаимодействует с сигналом (химической молекулой). Этот домен переходит в трансмембранный домен, который находится в билипидном слое (пересекает его). Третий, цитоплазматический домен, локализуется в периферической гиалоплазме. Транспортный домен служит для фиксации рецептора в плазмолемме и передачи сигнала путем изменения своей конформации. Эта модификация вызывает цепь последовательных реакций, в результате которых клетка реагирует на полученный сигнал. Наружный домен рецептора может быть гликозилирован, т.е. иметь олигосахаридный компонент. Он используется для рецепции сигнала.

Наружный домен рецептора имеет уникальную структуру и взаимодействует только с определенными молекулами-сигналами. В результате рецепторная функция является высокоспецифичной. Взаимодействие сигнала со специфическим рецептором клетка может использовать для регуляции транспортной функции. У многоклеточных животных в качестве специфических сигналов широко используются гормоны, нейромедиаторы и иммуномедиаторы. Нейромедиатор ацетилхолин взаимодействует со своими рецепторами, в результате чего открываются каналы для K + и Na + в ПАК нервных клеток. Гормон инсулин усиливает работу переносчиков глюкозы. Активацию рецепторов может индуцировать эндоцитоз. Половой гормон тестостерон проникает в билипидный слой и взаимодействует со специальными рецептором. Образовавшийся комплекс транспортируется в ядро и индуцирует работу генов, которые контролируют развитие мужских половых признаков. Гормоны и медиаторы часто являются первичными сигнальными посредниками передачи информации. В этом случае активация рецептора приводит к активации фермента аденилатциклазы. Она превращает АТФ в циклическую форму АМФ (цАМФ). Циклическая АМФ способна активировать другие регуляторные белки или ферменты. В результате этого в клетке происходят определенные изменения, вызывающие адекватную реакцию клетки.

Нарушение рецепторной функции ПАК является причиной определенных болезней изменение структуры и функции рецепторов инсулина приводит к тому, что не включается переносчик глюкозы в жировых и мышечных клетках в результате развивается инсулинозависимая форма сахарного диабета. Нарушение структуры рецептора тестостерона у людей с набором хромосом XY вызывает болезнь тестикулярную феминизацию (синдром Морриса).

4.Контактная функция ПАК.

Одна из важных функций мембраны - обеспечение контактов между клетками в составе тканей и органов.

Клеточной оболочке, в частности углеводным детерминантам ее гликокаликса, принадлежит определяющая роль и в образовании устойчивых контактов между клетками. Простейшая форма межклеточного связи называется адгезии (прилипания, слипание). Молекулы лектинов, в частности, способны избирательно "узнавать" углеводороды детерминанты на поверхности соседних клеток и обеспечивать образование устойчивых межклеточных мостиков. Расстояние между плазмолемме смежных клеток в зоне простого контакта составляет около 10-20 нм.

Один из возможных путей укрепления межклеточных контактов - увеличение площади контактных участков двух соседних клеток. В таком случае пальцеобразные вырасти плазмолемы и цитоплазмы одной клетки погружаются в соответствующие углубления плазмолемы соседней клетки. Такой тип контакта называется пальцеобразным, зубчатым или контактом по типу замка.

Дальнейшее укрепление связи между клетками достигается путем иммобилизации (обездвиживания) поверхности соседних участков плазмолемы клеток, контактирующих (образование так называемых пластинок прикрепления, основу которых составляет белок десмоплакин), с помощью промежуточных филаментов и кортикального слоя цитоплазмы. Десмосомный встречается там, где необходимо добиться максимальной прочности межклеточных связей, например, в составе эпителиальной ткани поверхности тела. Межклеточное щель в области десмосомы заполнена электронно-плотным веществом, в которой различают особые трансмембранные фибриллярные структуры, состоящие из белка десмоглеину. Концы молекул последнего присоединяются к пластинок прикрепления, за счет чего достигается стабилизация контакта этого типа. В области десмосомних контактов ширина межклеточной щели составляет около 25-30 нм, диаметр десмосомы - 0,5 мкм. В местах контакта эпителиальных клеток с базальной мембраной образуются структуры, которые имеют название напивдесмосом. Если десмосомы состоит из двух, то напивдесмосома - только с одной пластинки прикрепления. Щель между эпителиоцитов и базальной мембраной заполнена белками-интегринов.

Следующая форма контакта - с образованием плотных запирающих пластин, или плотный замыкающий контакт. В области такого контакта происходит максимальное сближение плазматических мембран соседних клеток. Концы интегральных белков плазмол соседних клеток стыкуются между собой, а имеющийся промежуток уплотняется за счет ионов кальция и фибрилл, которые анастомозируют. Внешние гидрофильные слои и гликокаликс смежных плазмол будто сливаются при таком условии в один сплошной слой толщиной 2-3 нм. Плотный замыкающий контакт характерен для апикальной поверхности клеток, выстилают пищеварительный канал. Вследствие образования запирающих пластин достигается полное отмежевание межклеточного пространства от внешней среды. Плотные запирающие контакты наблюдаются у всех видов эпителия (эндотелий, мезотелий, эпендима, кишечный эпителий). Контакты этого типа найдены между фибробластами, эмбриональными клетками эктодермы и мезенхимы подобное.

Базально от замыкающего контакта между эпителиоцитами очень часто образуются зоны адгезии, в которых межклеточная щель заполнена трансмембранными белками Е-кадгеринамы. Последние соединяются с пучками актиновых филаментов, которые прилегают к внутриклеточной поверхности мембраны в области такого контакта.

Нексус, обеспечивает непосредственный обмен молекулами между соседними клетками. В зонах этих контактов, которые имеют размеры от 0,5 до 5 мкм, гексагонально размещены частицы - конексоны диаметром 7-8 нм и каналом шириной около 1,5 нм в центре. Каждый конексон состоит из шести субъединиц белка конектину. Конексоны встроенные в мембрану так, пронизывающие ее насквозь. Каналы двух конексонив замыкаются "конец в конец", вследствие чего устанавливается непосредственный химическая связь между цитоплазмой соседних клеток: связанные щелевыми контактами клетки могут свободно обмениваться малыми молекулами (неорганическими ионами, сахарами, аминокислотами, нуклеотидами, витаминами), масса которых не превышает 1000-1500 дальтон. В таком случае достигается своеобразная метаболическая кооперация клеток. В участках образования щелевых контактов плазмолемы смежных клеток сближены на расстояние до 2-4 нм. Щелевыми контактами связаны, в частности, мышечные клетки миокарда, гладкие миоциты мышечной оболочки матки, овоциты и фолликулярные клетки яичника и т.д..

Синапс - специализированный контакт между нервными клетками или между нервными клетками и мышцей, в зоне которого происходит передача нервного импульса. Основные структурные компоненты синапса: пресинаптическая мембрана (участок плазмолемы отростка нервной клетки, из которой поступает сигнал), постсинаптическая мембрана (участок плазмолемы клетки, воспринимает сигнал), синаптическая щель шириной 20-30 нм (разграничивает пре-и постсинаптической мембраны), заполненные нейромедиатором синаптические пузырьки, функционирование синапсов обеспечивает одностороннюю передачу информации от клетки к клетке с помощью медиатора (химического посредника).

Основываясь на характеристиках межклеточных контактов, последние можно условно разделить на три группы: адгезивные (связующие), изолирующие и коммуникационные. К первой группе относятся: простой адгезивный контакт, контакт типа замка и десмосомний контакт. Вторую группу составляют плотные запирающие контакты, третью - щелевой и синаптических контактов.

5.Локомоторная и индивидуализирующая функции ПАК.

Важной функцией ПАК является функция индивидуализации. Она проявляется в различии клеток по химическому строению компонентов гликокаликса. Эти различия могут касаться структуры надмембранных доменов нескольких интегральных и полуинтегральных белков. Большое значение в реализации функции индивидуализации имеют различия по углеводным компонентам гликокаликса (олигосахариды гликолипидов и гликопротеинов ПАК). Эти различия могут касаться гликокаликса одинаковых клеток разных организмов. Различный состав гликокаликса характерен и для различных клеток одного многоклеточного организма. Молекулы, ответственные за функцию индивидуализации, получили название антигенов. Структура антигенов контролируется определенными генами. Каждый ген может определять несколько вариантов одного антигена. Организм имеет большое количество разных систем антигенов. В результате он имеет уникальный набор вариантов различных антигенов. В этом проявляется функция индивидуализации ПАК.

На основе функции индивидуализации многоклеточный организм отличает собственные клетки от чужих. Это очень важно при заражении организма паразитическими организмами. Клетки паразита узнаются по наличию у них антигенов, которых нет у хозяина. Чужие антигены активируют иммунную систему, которая специфически реагирует на них. В результате иммунной реакции чужеродные клетки разрушаются. Существование функции индивидуализации необходимо учитывать при трансплантации органов и тканей. Клетки трансплантата должны иметь такие же антигены, которые есть у реципиента (человек, которому пересаживается трансплантат).

Для ПАК характерна локомоторная функция. Она реализуется в виде передвижения отдельных участков ПАК или всей клетки. Эта функция осуществляется на основе субмембранного опорно-сократительный аппарата. С помощью взаимного скольжения и полимеризации – деполяризации микрофибрилл и микротрубочек в определенных районах ПАК образуются выпячивания участков плазмолеммы. На этой основе происходит эндоцитоз. Согласованное перемещение многих участков ПАК приводит к движению всей клетки. Высокой подвижностью обладают клетки иммунной системы макрофаги. Они способны к фагоцитозу чужеродных веществ и даже целых клеток и передвигаются практически по всему организму. Нарушение локомоторной функции макрофагов вызывает повышенную чувствительность организма к возбудителям инфекционных заболеваний. Это обусловлено участием макрофагов в иммунных реакциях.

Кроме рассмотренных универсальных функций ПАК эта субсистема клетки может выполнять и другие, специализированные функции.

6. Строение и функции ЭПС.

Эндоплазматическая сеть, или эндоплазматический ретикулум, представляет собой систему плоских мембранных цистерн и мембранных трубочек. Мембранные цистерны и трубочки соединяются между собой и образуют мембранную структуру с общим содержимым. Это позволяет изолировать определенные участки цитоплазмы от основной ниалоплазмы и реализовать в них некоторые специфические клеточные функции. В результате происходит функциональная дифференцировка различных зон цитоплазмы. Строение мембран ЭПС соответствует жидкостно-мозаичной модели. Морфологически различают 2 вида ЭПС: гладкую (агранулярную) и шероховатую (гранулярную). Гладкая ЭПС представлена системой мембранных трубочек. Шероховатая ЭПС является системой мембранных цистерн. На наружной стороне мембран шероховатой ЭПС находятся рибосомы. Оба вида ЭПС находятся в структурной зависимости – мембраны одного вида ЭПС могут переходить в мембраны другого вида.

Гранулярная ЭПС участвует в синтезе белков, в каналах образуются сложные молекулы белков.

Гладкая ЭПС участвует в синтезе липидов, углеводов.

Транспорт органических веществ в клетку (по каналам ЭПС).

Делит клетку на секции, – в которых могут одновременно идти разные химические реакции и физиологические процессы.

Главной функцией шероховатой ЭПС является синтез белков. Это определяется наличием на мембранах рибосом. В мембране шероховатой ЭПС имеются специальные белки рибофорины. Рибосомы взаимодействуют с рибофоринами и фиксируются на мембране в определенной ориентации. Все белки синтезирующиеся в ЭПС имеют концевой сигнальный фрагмент. На рибосомах шероховатой ЭПС идет синтез белков.

В цистернах шероховатой ЭПС происходит посттрансляционная модификация белков.

7. Комплекс Гольджи и лизосомы. Строение и функции .

Комплекс Гольджи является универсальным мембранным органоидом эукариотических клеток. Структурная часть комплекса Гольджи представлена системой мембранных цистерн, образуя стопку цистерн. Эту стопку называют диктиосомой. От них отходят мембранные трубочки и мембранные пузырьки.

Строение мембран комплекса Гольджи соответствует жидкостно-мозаичной структуре. Мембраны различных полюсов разделяются по количеству гликолипидов и гликопротеинов. На проксимальном полюсе происходит образование новых цистерн диктиосомы. От участков гладкой ЭПС отрываются мелкие мембранные пузырьки и передвигаются в зону проксимального полюса. Здесь они сливаются и образуют более крупную цистерну. В результате этого процесса в цистерны комплекса Гольджи могут транспортироваться вещества, которые синтезируются в ЭПС. От боковых поверхностей дистального полюса отрываются пузырьки, которые участвуют в энджоцитозе.

Накопительную

Секреторную

Агрегационную

Так же универсальность комплекса Гольджи в эукариотичсеких клетках является его участие в формировании лизосом.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Органоиды клетки Немембранные Мембранные Рибосомы, вакуоль, клеточный центр, органоиды передвижения, цитоскелет Ядро, Митохондрии, ЭПС, аппарат Гольджи, пластиды, лизосомы

Плазмалемма (или плазматическая мембрана)

Поверхностный слой клетки – это трехслойное образование: Плазматическая мембрана. Надмембранный комплекс, или гликокаликс. Субмембранный слой – прилегает к цитоплазме.

Билипидный слой – это подвижная текучая структура, весь объем клетки он ограничивает силами поверхностного натяжения. Фосфолипиды обладают боковой подвижностью. Жесткость мембраны определяет холестерин.

Б. Белки мембраны Интегральные (или трансмембранные) Полуинтегральные (рецепторные) Наружные периферические Проходят через всю толщу мембраны Создают в мембране гидрофильные поры (транспорт веществ Лежат снаружи мембраны примыкая к ней, Выполняют многообразные функции ферментов Погружены в толщу Фосфолипидных слоев лишь одним концом , а противоположный выходит наружу Выполняют рецепторные функции – воспринимают химические сигналы и передают их на внутриклеточные белки Белки -переносчики Каналообразующие белки

Мембрана Наружная Внутренняя Плазмалемма отграничивает клетку от внешней среды Отграничивает части клетки ядро и органоиды от цитоплазмы

2. Надмембранный комплекс – гликокаликс, молекулы олигосахаридов, полисахаридов, связанных с мембранными белками и липидами, образуют цепочки гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет: рецепторную и маркерную функции, а также участвует в обеспечении избирательности транспорта веществ и пристеночном (примембранном) пищеварении.

Функции гликокаликса : 1 . Рецепторная ( получение и преобразование химических сигналов из окружающей среды, рецепторы тканевой несовместимости ). Например: группа крови человека определяется присутствием или отсутствием одного из двух олигосахаридов на внешней стороне мембраны эритроцитов. 2 . Транспортная. 3. Адсорбция гидролитических ферментов микроворсинок тонкого кишечника и фагоцитоз пищевых комочков ( пристеночное пищеварение ) 4 . Создание отрицательного заряда на мембране ( эритроциты ) , препятствующего их слипанию (агглютинации ) 5 . Маркеры , придающие специфичность и индивидуальность поверхности клеток.

Пассивный Активный Без затрат энергии АТФ. От большей концентрации к меньшей. (по градиенту концентрации) С затратой энергии АТФ. От меньшей концентрации к большей. Диффузия Газы, гидрофобные вещества Осмос Транспорт воды цитоз Эндо В клетки Экзо Из клетки Фагоцитоз Твердые частицы, амеба, лейкоцит, частицы краска при татуаже Пиноцитоз Растворенные вещества Натрий-калиевый насос

Читайте также: