Национальная политика большевиков доклад

Обновлено: 25.06.2024

В 1917 г. В. И. Ленин сформулировал новую схему национально-государственного устройства.

Особое место в этой программе занимали финскийи польский вопросы.

Процесс создания единого государства развивался по двум направлениям:

1) создание автономий;

2) предоставление республиканского суверенитета.

Многие народы получили автономию двух уровней:

1) республиканскую (Башкирская АССР, Дагестанская АССР, Таджикская АССР);

2) областную (Калмыцкая, Марийская, Чувашская области).

Автономные области (АО) на базе более крупных национальных территорий возникали при участии Красной армии и под руководством ЦК РКП(б).

Появляются и формально суверенные советские республики:

1) в декабре 1917 г. была создана Украинская ССР;

2) в январе 1919 г. – Белорусская ССР;

3) в апреле 1920 г. – Азербайджанская ССР;

4) в ноябре 1920 г. – Армянская ССР;

5) в феврале 1921 г. – Грузинская ССР.

В марте 1922 г. три последние образовали Закавказскую Социалистическую Федеральную Советскую Республику (ЗСФСР). К 1922 г. все эти республики были связаны союзом.

Сталинский проект, так называемый план автономизации, предлагал создание унитарного государства с включением в него союзных республик на правах автономий. В. И. Ленин отверг этот проект и настоял на образовании государства по принципу добровольного союза и равноправных республик.

В январе 1924 г. ii Всесоюзный съезд Советов утвердил первую Конституцию СССР. Высшим законодательным органом стал съезд Советов, а между съездами – Центральный исполнительный комитет (ЦИК), состоящий из двух равноправных палат: Союзного Совета и Совета народных комиссаров. Было установлено единое союзное гражданство, население страны номинально получило широкие демократические права и свободы. В период с 1922 по 1924 гг. были утверждены Уголовный и Гражданский кодексы, проведена судебная реформа, была конституционно закреплена цензура, ВЧК преобразована в (ГПУ), а затем в ОГПУ при СНК СССР.

10.6. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1920–1930-е гг

10.6. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1920–1930-е гг Международные отношения в рассматриваемую эпоху отличались крайней противоречивостью. Первая мировая война коренным образом изменила соотношение сил между ведущими западными

Органы управления и руководители Советского государства (октябрь 1917 – декабрь 1991 г.)

Органы управления и руководители Советского государства (октябрь 1917 – декабрь 1991 г.) Высшие органы государственной власти 1917–1923: Всероссийский съезд Советов, избирающий Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК). 1923–1937: Съезд Советов СССР,

Глава VII. Внешняя политика Советского государства (1921—1941)

Глава VII. Внешняя политика Советского государства (1921—1941) I. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Начиная с 1920 г. великие мировые державы отказались от планов свержения советского режима. Постепенно была снята экономическая блокада, а закрепление рядом соглашений

§ 1. Внешняя политика Советского государства накануне войны

§ 1. Внешняя политика Советского государства накануне войны Внешнеполитическая деятельность страны в предвоенные годы строилась не только на основе внутренних задач, но и в зависимости от состояния и развития международных отношений.При всем различии подходов к

36. Внешняя политика Советского государства после Гражданской войны

36. Внешняя политика Советского государства после Гражданской войны В основе внешней политики Советского государства после окончания гражданской войны и интервенции лежали две противоположных установки: во-первых, установление прочных дипломатических и экономических

54. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД В 1920 – НАЧАЛО 1930-х гг

54. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД В 1920 – НАЧАЛО 1930-х гг На протяжении 20-30-х гг. Советский Союз в своей внешней политике старался решить ряд задач, среди которых можно выделить следующие:1. Прорыв дипломатической и экономической блокады

55. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1939–1940 гг

55. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1939–1940 гг Германия 1 сентября 1939 г. вторглась в Польшу с запада, а СССР 17 сентября с востока. К концу месяца передел Польши был закончен, и к СССР отошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.Если война с Польшей

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ СССР

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ СССР После Октябрьской революции и победы большевиков одним из первых декретов новой власти стала Декларация прав народов России, провозглашавшая равенство и суверенность всех народов, их право на

58 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1917—1920-Е ГГ

58 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1917—1920-Е ГГ Внешняя политика Советского государства строилась на принципах, сформулированных В. И. Лениным, как то:1) принцип пролетарского интернационализма, предусматривавший взаимную помощь международного рабочего класса

Тема 59 экономическая политика Советского государства в период Гражданской войны (1918–1920)

Тема 61 Национальная политика Советского государства

Тема 61 Национальная политика Советского государства ПЛАН1. Предпосылки образования СССР.1.1. Идеологические.1.2. Политические.1.3. Экономические и культурные.1.4. Принципы национальной политики советской власти.1.5. Опыт решения национального вопроса в годы Гражданской

Тема 63 Внешняя политика советского государства в 1920-е гг

Тема 63 Внешняя политика советского государства в 1920-е гг ПЛАН1. Принципы внешней политики.1.1. Противоречия внешнеполитической концепции большевиков.1.2. Концепция внешней политики Советского государства и мировая революция.1.3. Трудности советской дипломатии.2. Основные

Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 гг.)

Приложение № 1 Новая экономическая политика Советского государства

Приложение № 1 Новая экономическая политика Советского государства В.Л. ПерламутровНовая экономическая политика Советского государства (1921–1926 гг.)В марте 1921 года Советская Россия начала реформировать экономику, разоренную шестью годами Первой мировой и Гражданской

Большевики всегда понимали важность национального вопроса. 57% населения Российской империи были нерусскими. Большевики исходили из двух марксистских постулатов:

1. О принципиальной невозможности решить национальный вопрос в условиях капитализма. С ликвидацией классов исчезнет и национальный вопрос: будет слияние наций в наднациональную ячейку общества.

2. О подчинённости политики марксизма в области национальных отношений ключевой задаче - борьбе государства за власть.

Решается вопрос о форме государственного управления: унитарного (централизованное государство с минимальными полномочиями автономий) или федеративного типа (добровольный союз государств по образцу США). При федеративном устройстве в центр передаются функции:

· Финансовая (выпуск дензнаков, регулирование денежного обращения)

03.01.1918 г. В Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа были закреплены два принципа: федеративное устройство и право наций на самоопределение, которые затем вошли в первую Конституцию 1918 г.

31.12.1917 г. в Смольном принимается решение о предоставлении самостоятельности Финляндии. А в январе 1918 г. там поднимается мятеж социалистов против буржуазного правительства. Мятеж был подавлен.

Летом 1918 г. советская власть объявляет ничтожными пакты о разделе Польши и признаёт её независимость. Попытка последующей советизации Польши также провалилась.

Наряду с этим о независимости объявил Уренхайский край (Тува), но большевики это проигнорировали.

Политика заключалась в предоставлении независимости тем нациям, которые давно выстраивали свою государственность. В остальном же берётся негласный курс на централизацию: провозглашаются советские социалистические республики, формально независимые от РСФСР (УССР, БССР). Однако центральные комитеты этих партий имели права российских губкомов, т.е. были жёстко интегрированы в систему РКП(б).

После ухода немцев из Прибалтики осенью 1918 г. (аннулирование Брестского мира) там также провозглашаются республики (не все социалистические - Эстонская). Формируется их национальная государственность.

В январе 1919 г. провозглашается Белорусская ССР. В 1920 г. провозглашается Армянская ССР и Азербайджанская ССР. В феврале 1920 г. провозглашается Грузинская ССР. После октября 1917 г. Армения, Азербайджан и Грузия были провозглашены республиками под управлением Дашнакцутюн, мусаватистов и меньшевиков соответственно. Но в 1920 г. все они были объявлены социалистическими: предварительно создавались ревкомы, объявлявшие восстание, которое поддерживала РСФСР.

Все эти советские республики декларировали себя независимыми от РСФСР, но независимость была не по сути, а по форме.

Для малых народов внутри РСФСР была принята форма автономий: Татарская АССР, Башкирская АССР.

Атлас образования СССР

Июль 1919 г. - создание военного союза РСФСР, УССР, БССР и две республики в которых советская власть сгорела в первые месяцы: к Латвийская и Эстонская. На базе в Москве объединялись: вооруженные силы, транспортная сеть, финансы.

1920-21 гг. - объединение в форме координации действий российских наркоматов над наркоматами в республиках на базе двусторонних соглашений.

Февраль 1922 г. - время подготовки первой международной конференции, куда были приглашены Россия и прочие советские республики - создание дипломатического союза. Формально главой делегации был Ленин, но так как он не мог выезжать по болезни, то её возглавлял нарком иностранных дел Чичерин. Республики передали ему полномочия представлять их на международной арене (РСФСР, УССР, БССР и три республики Закавказья: Армения, Азербайджан и Грузия).

Лето 1922 г. - подготовка к формированию единого государства, создаются специальные комиссии ЦК по разработке программного документа. Главой комиссий фактически был нарком по делам национальностей Сталин. Создаётся план автономизации, который поддержали лидеры Азербайджана и Армении, лидеры Украины и Белоруссии воздержались, а Грузии - отказались, мотивируя необходимостью сохранения атрибутов независимости. Грузин поддержал Ленин, назвав идею автономизации политически ошибочной: обострит отношения Москвы с местными политическими элитами.

Ленин предложил свой план: провозгласить союз суверенных и равноправных республик (федерация), куда добровольно передают часть своих полномочий. План был одобрен ЦК.

30.12.1922 - Съезд полномочных представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации провозглашает себя I Съездом советов СССР. На нём же была подписана Декларация об образовании СССР и избран ЦИК.

В январе 1923 г. создаётся федеральное правительство - совет народных комиссаров СССР, который возглавил Ленин, затем Рыков (репрессирован в 1938 г.).

В январе 1924 г. - II Съезд советов СССР принял Конституцию СССР. По ней высший орган законодательной власти: Всесоюзный съезд советов, а в перерывах между его сессиями - двухпалатный ВЦИК (совет союза и совет по делам национальностей). Создаются исполнительные органы: Совнарком, ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление), НКВД. Сохранялась система выборов из конституции 1918 г.

Несмотря на декларируемую Конституцией федерацию, СССР был фактически унитарным государством, в котором республики имели права культурных автономий (план кадета Милюкова J): их свобода распространялась на области культуры, школы, языка и быта.

Большевики считали, что унитаризм обеспечат переход к социализму всей страны и сближению всех национальностей к единой общности, которая исключит межнациональные конфликты. А федералистская оболочка поможет сгладить национальную напряжённость.

1924 г. - на базе созданных в 1920 г. Хорезмзской ССР и Бухарской ССР формируются союзные Узбекская ССР и Туркменская ССР.

1929 г. - Таджикская ССР.

1936 г. - Казахская и Киргизская ССР. Упразднение в Конституции 1936 г. Закавказской федерации и создание Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

1939 г. - Карельская АССР преобразована в Карельско-финскую ССР (в назидание финнам).

Унитарное устройство привело к выкачиванию ресурсов из РСФСР в республики. А культурный и социально-экономический подъём в республиках сопровождался ростом национального самосознания, стремлением к реальному обретению национального суверенитета. В результате трещина в фундаменте СССР, возникшая при его создании, с годами всё более расширялась.

Большевики всегда понимали важность национального вопроса. 57% населения Российской империи были нерусскими. Большевики исходили из двух марксистских постулатов:

1. О принципиальной невозможности решить национальный вопрос в условиях капитализма. С ликвидацией классов исчезнет и национальный вопрос: будет слияние наций в наднациональную ячейку общества.

2. О подчинённости политики марксизма в области национальных отношений ключевой задаче - борьбе государства за власть.

Решается вопрос о форме государственного управления: унитарного (централизованное государство с минимальными полномочиями автономий) или федеративного типа (добровольный союз государств по образцу США). При федеративном устройстве в центр передаются функции:

· Финансовая (выпуск дензнаков, регулирование денежного обращения)

03.01.1918 г. В Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа были закреплены два принципа: федеративное устройство и право наций на самоопределение, которые затем вошли в первую Конституцию 1918 г.

31.12.1917 г. в Смольном принимается решение о предоставлении самостоятельности Финляндии. А в январе 1918 г. там поднимается мятеж социалистов против буржуазного правительства. Мятеж был подавлен.

Летом 1918 г. советская власть объявляет ничтожными пакты о разделе Польши и признаёт её независимость. Попытка последующей советизации Польши также провалилась.

Наряду с этим о независимости объявил Уренхайский край (Тува), но большевики это проигнорировали.

Политика заключалась в предоставлении независимости тем нациям, которые давно выстраивали свою государственность. В остальном же берётся негласный курс на централизацию: провозглашаются советские социалистические республики, формально независимые от РСФСР (УССР, БССР). Однако центральные комитеты этих партий имели права российских губкомов, т.е. были жёстко интегрированы в систему РКП(б).

После ухода немцев из Прибалтики осенью 1918 г. (аннулирование Брестского мира) там также провозглашаются республики (не все социалистические - Эстонская). Формируется их национальная государственность.

В январе 1919 г. провозглашается Белорусская ССР. В 1920 г. провозглашается Армянская ССР и Азербайджанская ССР. В феврале 1920 г. провозглашается Грузинская ССР. После октября 1917 г. Армения, Азербайджан и Грузия были провозглашены республиками под управлением Дашнакцутюн, мусаватистов и меньшевиков соответственно. Но в 1920 г. все они были объявлены социалистическими: предварительно создавались ревкомы, объявлявшие восстание, которое поддерживала РСФСР.

Все эти советские республики декларировали себя независимыми от РСФСР, но независимость была не по сути, а по форме.

Для малых народов внутри РСФСР была принята форма автономий: Татарская АССР, Башкирская АССР.

Атлас образования СССР

Июль 1919 г. - создание военного союза РСФСР, УССР, БССР и две республики в которых советская власть сгорела в первые месяцы: к Латвийская и Эстонская. На базе в Москве объединялись: вооруженные силы, транспортная сеть, финансы.

1920-21 гг. - объединение в форме координации действий российских наркоматов над наркоматами в республиках на базе двусторонних соглашений.

Февраль 1922 г. - время подготовки первой международной конференции, куда были приглашены Россия и прочие советские республики - создание дипломатического союза. Формально главой делегации был Ленин, но так как он не мог выезжать по болезни, то её возглавлял нарком иностранных дел Чичерин. Республики передали ему полномочия представлять их на международной арене (РСФСР, УССР, БССР и три республики Закавказья: Армения, Азербайджан и Грузия).

Лето 1922 г. - подготовка к формированию единого государства, создаются специальные комиссии ЦК по разработке программного документа. Главой комиссий фактически был нарком по делам национальностей Сталин. Создаётся план автономизации, который поддержали лидеры Азербайджана и Армении, лидеры Украины и Белоруссии воздержались, а Грузии - отказались, мотивируя необходимостью сохранения атрибутов независимости. Грузин поддержал Ленин, назвав идею автономизации политически ошибочной: обострит отношения Москвы с местными политическими элитами.

Ленин предложил свой план: провозгласить союз суверенных и равноправных республик (федерация), куда добровольно передают часть своих полномочий. План был одобрен ЦК.

30.12.1922 - Съезд полномочных представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации провозглашает себя I Съездом советов СССР. На нём же была подписана Декларация об образовании СССР и избран ЦИК.

В январе 1923 г. создаётся федеральное правительство - совет народных комиссаров СССР, который возглавил Ленин, затем Рыков (репрессирован в 1938 г.).

В январе 1924 г. - II Съезд советов СССР принял Конституцию СССР. По ней высший орган законодательной власти: Всесоюзный съезд советов, а в перерывах между его сессиями - двухпалатный ВЦИК (совет союза и совет по делам национальностей). Создаются исполнительные органы: Совнарком, ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление), НКВД. Сохранялась система выборов из конституции 1918 г.

Несмотря на декларируемую Конституцией федерацию, СССР был фактически унитарным государством, в котором республики имели права культурных автономий (план кадета Милюкова J): их свобода распространялась на области культуры, школы, языка и быта.

Большевики считали, что унитаризм обеспечат переход к социализму всей страны и сближению всех национальностей к единой общности, которая исключит межнациональные конфликты. А федералистская оболочка поможет сгладить национальную напряжённость.

1924 г. - на базе созданных в 1920 г. Хорезмзской ССР и Бухарской ССР формируются союзные Узбекская ССР и Туркменская ССР.

1929 г. - Таджикская ССР.

1936 г. - Казахская и Киргизская ССР. Упразднение в Конституции 1936 г. Закавказской федерации и создание Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

1939 г. - Карельская АССР преобразована в Карельско-финскую ССР (в назидание финнам).

Унитарное устройство привело к выкачиванию ресурсов из РСФСР в республики. А культурный и социально-экономический подъём в республиках сопровождался ростом национального самосознания, стремлением к реальному обретению национального суверенитета. В результате трещина в фундаменте СССР, возникшая при его создании, с годами всё более расширялась.

Вначале остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется национальная политика советской власти.

До 1917 г. национальная политика большевиков опиралась на тезис о праве наций на самоопределение (вплоть до образования народами России своих государств). В этом была своя идеологическая логика: классовые различия, согласно марксизму, важнее национальных, и эксплуатируемые классы не имеют отечества. Соответственно, неважно, в какое государство самоопределится тот или иной народ – лишь бы оно было коммунистическим. К тому же тезис о праве наций на самоопределение был полезен большевикам в борьбе за власть, привлекая на их сторону национальные движения окраин Российской империи.

При этом о праве наций на самоопределение большевики не вспоминали и при заключении Юрьевского (Тартуского) мирного договора с Эстонией (февраль 1920) и Рижского мирного договора с Латвией (август 1920). Из РСФСР в состав Эстонии и Латвии были переданы районы компактного проживания русского населения (Ивангород и Изборск отошли тогда к Эстонии, а Пыталово – к Латвии). В конкретный политический момент посчитали полезнее уменьшить число врагов Советской России хотя бы на две маленькие прибалтийские республики, хоть и трижды буржуйские – а о местных русских, мол, как раз при мировой революции и позаботимся.

В рамках Союза право наций на самоопределение по факту превратилось в декларацию, подчинённую традиционным задачам российской государственности (или построения марксистского социализма, как это тогда называлось). Своеобразным компромиссом между принципом и задачами стало создание СССР как федерации советских республик, имеющих право свободного выхода из федерации. Естественно, строить социализм – во враждебном, напомним, окружении – было сподручнее в формате единого сильного суверенного государства.

Литература

Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1937.

Гросул В.Я. Образование СССР(1917-1924 гг.). М., 2007.

Советские нации и национальная политика в 1920-е-1950-е годы. М., 2014.

Борисёнок Е.Ю. Феномен советской украинизации. 1920–1930-е годы. М., 2006.

Был ли взгляд большевиков на национальный вопрос действительно интернационалистским? Исходили ли они в своей политике из некоего принципа демократической равноправности, равенства всех национальностей? Или их взгляд и в этой области был подчинен классовому марксистскому подходу?

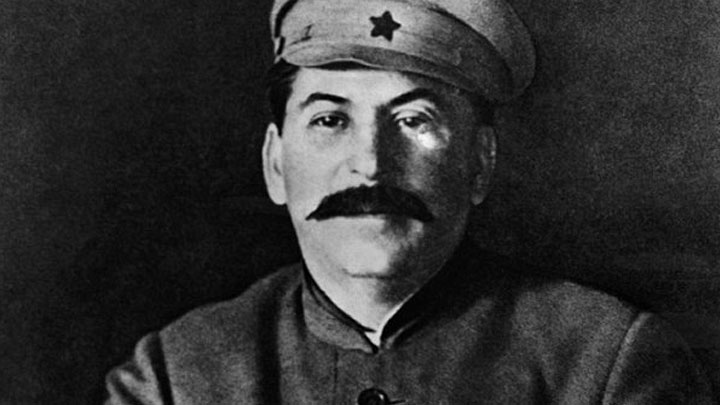

Джугашвили (Сталин) у большевиков считался специалистом в этом вопросе, почему и был назначен народным комиссаром по делам национальностей РСФСР (1917-1923 гг.).

Позиция большевиков в национальном вопросе была даже более радикальна, чем у многих национальных партий, выступавших за культурную автономию.

Никогда державную нацию не разделяли на разные этнические составляющие. Нигде не называли ее нацией-угнетательницей. В советской России отношение к русскому народу было единственным пунктом, где классовый подход отошел на задний план, оставив на переднем русофобскую ненависть революционеров к русским как державной общности.

Классовая ненависть к царизму, Российской Империи имела и свою русофобскую составляющую.

Кемская волость? Да пусть забирают на здоровье. советское государство не обеднеет

Так, он активно выступал за финский сепаратизм, говоря,

что немыслимо признание насильственного удержания какого бы то ни было народа в рамках единого государства. Выставляя принцип права народов на самоопределение, мы поднимаем тем самым борьбу против национального гнета на высоту борьбы против империализма, нашего общего врага

(VII (Апрельская) Конференция РСДРП (большевиков) 14-29 апреля 1917 г. Доклад по национальному вопросу 29 апреля).

В основании таких деклараций, как говорил Джугашвили (Сталин), было обвинение царского правительства в том, что оно

проводило политику насильственной русификации окраинных народов, методом его действий являлись запрещения родного языка, погромы и другие гонения. Советская власть открыто провозгласила право всех наций на самоопределение вплоть до полного отделения от России. Новая власть оказалась более радикальной в этом отношении, чем даже национальные группы внутри некоторых наций

(Выступление на III Всероссийском съезде советов Р.,С. И К.Д. 10-18 января 1918 г.).

Сталин как творец классовой Советской Федерации

Избирательное право, — говорил Сталин, — должно быть предоставлено лишь тем слоям населения, которые эксплуатируются или, во всяком случае, не эксплуатируют чужого труда. Это естественный результат факта диктатуры пролетариата и деревенской бедноты

И действительно, по Конституции 1918 года и вплоть до 1950-х годов в избирательных правах были поражены все группы населения, кроме пролетариата и советских служащих. И сами выборы были не прямыми, а многостепенными, с классовыми преимуществами городского населения перед сельским. Так, от Советов городских поселений избирался один депутат от 25 тысяч избирателей, а от сельских губернских съездов Советов — по одному депутату на 125 тысяч жителей.

Такие выборы при однопартийной системе приводили, естественно, к победе на выборах большевиков. Например, на XII съезде Советов рабочих было 41,4%, служащих — 39,6%, а крестьян — всего 19%. Из них 76,7%, то есть квалифицированное большинство, были коммунистами и только 23,3% — беспартийными, но так же прошедшими партийные фильтры.

Для сравнения: в Государственной думе Российской Империи, например, второго созыва крестьян было 45,6%, а рабочих — 6,4%. Что значительно лучше отражало пропорциональную численность этих групп населения в реальности.

В чем же была суть национальной политики большевиков?

На это можно ответить словами самого Сталина:

Суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях. старое государство, помещики и капиталисты оставили в наследство такие загнанные народности, как киргизы, чеченцы, осетины, земли которых служили для колонизации со стороны казачьих и кулацких элементов России. Эти народности были обречены на неимоверные страдания и вымирание. положение великорусской нации, представлявшей господствующую нацию, оставило следы своего влияния даже на русских коммунистах. иногда уклоняющихся в сторону русского великодержавного шовинизма.

Подписывайтесь на канал "Царьград" в Яндекс.Дзен

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также: