Индия китай и япония в эпоху колониализма доклад

Обновлено: 08.06.2024

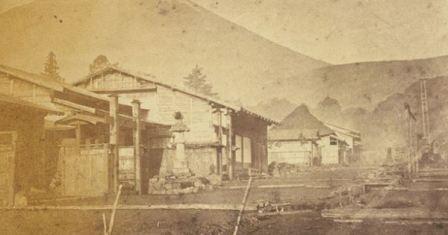

Японская деревня второй половины XIX в.

В 1871 г. в Японии был упразднен ограничивавший власть верховного правителя и тормозивший экономическое развитие страны феодальный строй. Князья (даймё), прежде распоряжавшиеся в своих обширных уделах как полунезависимые правители, лишились и своих наследственных земель, и власти. Вместо княжеств территория Японии была поделена на префектуры, во главе которых назначались правительственные губернаторы. Так была проведена полная централизация власти в стране. В следующем году было вовсе отменено сословное деление общества, и все подданные императора от простого рисосеятеля или парии до первого министра были уравнены в правах. Хотя, конечно, еще долго потомкам аристократии, за века господства накопившей богатства и знатности, было легче занять высшую государственную должность, чем простолюдинам. Император Муцухито перенес свою столицу в город Эдо, который переименовал в Токио.

Как проектировалось еще в ходе революции, был взят курс на полную независимость от иностранного капитала и индустриализацию страны, что позволило бы Японии проводить во всем самостоятельную политику и не стать, подобно другим странам Востока, сырьевым придатком ведущих капиталистических держав. Это требовало высоких государственных расходов, для чего императорское правительство, чтобы не брать займы в американских и европейских банках, стало принудительно, но в долг изымать излишек средств у собственно японских буржуа и прочего зажиточного населения. В 1872 — 1873 г. была проведена аграрная реформа, в ходе которой был установлен единый налог для земледельцев, шедший в императорскую казну. Доходы казны от поземельного налога составляли почти 80 %. В 1871 г. во всей Японии была установлена единая денежная система.

Тем временем полным ходом шла индустриализация Японии. Поначалу щедрые государственные инвестиции дали мощный толчок к развитию в стране собственного производства хлопка, стекла, цемента, другой важной промышленной продукции, а также, что в империалистическую эпоху было особенно важным, пороха. Японские заводы стали выпускать собственные крупногабаритные суда, а также оружие по европейским образцам. К 80-м гг. XIX в., однако, выявилась неспособность государства покрыть все связанные с продолжающейся индустриализацией расходы, в связи с чем правительство было вынуждено все больше государственной инфраструктуры передавать в руки окрепшей японской буржуазии. Государство сохранило в своих руках средства связи, кораблестроительные и оружейные предприятия, тогда как прочее было по низкой цене продано крупным японским торговым компаниям, таким как Сумитомо, Мицубиси, Фурукава и др. Япония превратилась в капиталистическую страну особого типа, где в экономике господствовал частный капитал, но верховный контроль, определение стратегических приоритетов находился в руках императорского правительства. В последнее десятилетие XIX в. в Японии уже вовсю выпускались собственные производственные станки, электрооборудование, железнодорожные локомотивы. Особенно развитой была легкая промышленность, прежде всего, текстильная. Большие доходы японским промышленникам и императорской казне приносил экспорт за границу, в том числе в Европу, шелка, угля, меди. Япония совершенно необычно выглядела на фоне других стран Востока, в которых в те годы только увеличивалось экономическое отставание и финансовое закабаление европейскими державами. Не случайно многие патриоты в других государствах Восточной Азии, например, Чан Кайши в Китае , в своих идеях пытались равняться на Японию. В 1890 г. вступила в силу так называемая Конституция Мэйдзи — основной закон новой Японии. В целом, она была составлена по германскому образцу. В ней довольно мало регламентировались как права и свободы подданных, так и широта полномочий государственной власти, отчего ей не могли противоречить ни либеральный, ни авторитарный государственный строй. Конституция устанавливала название нового японского государства: Великая Японская Империя. Исходя из него, Япония должна была проводить политику своего территориального расширения, которая последовала вскоре.

В экономическом и административном устройстве ориентируясь на Европу, японское государство, тем не менее, старалось поддерживать и сохранять традиционные духовные ценности своей нации. Однако знакомство японцев с европейской литературной мыслью все же происходило. Осуществлялся перевод на японский язык сочинений известных писателей Европы и близкорасположенной к Японии России: Шекспира и Гёте, Тургенева и Толстого. Впоследствии новая японская литература тоже стала развиваться с подражанием европейской.

Фактической государственной религией Японии оставался синтоизм: комплекс древних японских верований с примесью буддизма. Религиозные представления большинства японцев были тесно переплетены с национальным самосознанием, и правительство Японской империи всячески содействовало укреплению традиционных религиозных основ. Однако по отношению к другим религиям имперские власти были более толерантны, чем власти эпохи сёгуната. В 1873 г. были отменены старые изданные сёгунами законы, запрещающие христианское вероисповедание. Так, в первой половине 70-х гг. XIX в. миссионеры из России основали Японскую Православную Церковь, существующую до сих пор. Еще раньше в Японии возникло местное отделение Римско-католической церкви, однако большинство японцев-христиан последовало за протестантскими миссионерами из Европы и США.

К середине 90-х гг. XIX в. японское правительство решило, что военный потенциал страны уже достаточен для того, чтобы проводить активную экспансионистскую политику на континенте. В 1894 г. в ответ на вмешательство Китая во внутренние дела Кореи, в которой у Японии были свои интересы, японский флот напал на суда, перевозившие китайских солдат к корейскому городу Асан. В сентябре японская армия наголову разгромила китайскую у города Пхеньян, а затем вступила на территории собственно Китая. 17 апреля 1895 г. между Японией и Китаем был заключен мирный договор в японском городе Симоносеки, по которому управляемый императорской династией Цин Китай обязывался выплатить Японии огромную контрибуцию, признать государственную независимость Кореи и передать Японии остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров в Маньчжурии (северо-восток Китая). Это вызвало резкое недовольство империалистических держав, к тому времени уже фактически поделивших экономически отсталый Китай на сферы влияния: Германии, Франции и, особенно, России, так как на Ляодунском полуострове находилась китайская воеено-морская база (будущий город Порт-Артур), которую российские стратеги уже планировали арендовать у Китая как незамерзающий порт. Перед лицом угрозы войны сразу с тремя передовыми державами японское правительство было вынуждено отказаться от оккупации Ляодунского полуострова, взамен увеличив размер контрибуции с Китая. После присоединения Тайваня и островов Пэнху Япония стала первой и единственной в истории восточной державой, которая вела, подобно европейским государствам, колониальную политику.

Отказываться от присоединения Ляодунского полуострова с его удобными гаванями Япония, конечно, не собиралась, и в 1902 г. ее правительство заключило договор с Великобританией, согласно которому та признавала японские интересы в Китае. После этого японские дипломаты обратились к российскому правительству с предложением в обмен на ряд уступок признать права Японии на полуостров, где к тому времени уже действовала база российского военного флота Порт-Артур. В России руководству Японии было заявлено согласие, но на других условиях, выполнить которые Япония не могла, не нарушив заключенное прежде соглашение с Великобританией. Тогда японское правительство, уже чувствовавшее возросшие силу и влияние на континенте, предпочло разрешить завязавшееся противоречие военным путем. В ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. японский флот напал на базировавшиеся в Порт-Артуре российские корабли. 13 апреля японцы разгромили русский флот в Корейском проливе, блокировав Порт-Артур с моря. Затем японские сухопутные силы высадились в Корее и стремительным маршем прошли в Маньчжурию, где, нанеся ряд поражений русскому военному контингенту, окружили Порт-Артур и с суши. Город был взят японцами 2 января 1905 г., после чего русская армия потерпела поражение под Мукденом, а 27 мая в Цусимском проливе адмиралом Того была разгромлена запоздало пришедшая на помощь осажденным эскадра адмирала Рождественского. Русско-японская война стала первой войной, которую Япония вела непосредственно против ведущей империалистической державы. Поражение в ней России во многом обуславливалось тем, что произошедшие внутренние перемены в отдаленной от европейских столиц восточной стране просто недооценили. Япония не только стала единственной страной Востока, не попавшей в колониальную зависимость от Европы, но и сама стала оспаривать в Восточной Азии европейские колониальные интересы. По договору, заключенному 5 сентября 1905 г. в американском городе Портсмут, Россия уступала Японии ряд своих интересов в Китае, в том числе право аренды на Ляодунском полуострове, а также передавала Японии часть собственной территории: юг острова Сахалин.

После победы в войне с Россией в Японии бурно продолжили развиваться экспансионистские и националистические идеи. В декабре 1905 г. Япония заключила с правительством Кореи договор о протекторате, а 22 августа 1910 г. первый министр Кореи Ли Ванён подписал договор о присоединении Кореи к Японии. Корейский правитель Сунджон отрекся от престола в пользу японского императора. Так Япония стала превращаться в настоящую колониальную империю, имея теперь достаточно обширные владения на Азиатском континенте. В Первую Мировую войну Японская империя вступила в первый же ее год, объявив 23 августа 1914 г. войну Германии. Целью Японии были германские колонии на Тихом океане. Поскольку Германия не держала крупных сил в своих восточных колониях, японские войска быстро захватили ее владения в Китае. В 1918 г. японская армия совместно с британской и американской участвовала в интервенции на охваченный Гражданской войной российский Дальний Восток. В 1919 г. Япония, которой тогда правил внук императора Муцухито (его посмертное имя Мэйдзи) Хирохито (Сёва), участовала в Версальской конференции наравне с другими странами-победительницами: США, Великобританией, Францией и Италией. Япония была одной из учредительниц Лиги Наций — международной организации, ставшей прототипом современной ООН. Ни одно другое восточное государство в то время такой чести не удостоилось бы.

Расширение Японской империи

В 20-е гг. XX в., когда внешняя мощь империи окрепла, а внутренние смуты окончательно улеглись, японское правительство осуществило ряд мер по либерализации общественной жизни. При возглавлявшем правительство в 1924 — 1926 гг. премьер-министре Като Такааки было введено всеобщее избирательное право для мужчин старше 25 лет. Были произведено кадровое сокращение в вооруженных силах, скомпенсированное за счет повышения модернизации армии. В ставших японскими колониями Корее и Тайване развивалась инфраструктура, строились железные дороги; правительство придавало большое значение распространению образованности среди местного населения.

Подконтрольные Японии территории в 1942 г.

Подписание акта о капитуляции Японской империи

Токио в наши дни

Несмотря на падение самой Японской империи, ее наследие отнюдь не было разрушено полностью. Колоссальный прорыв в экономике, развитие мощного индустриального потенциала, произошедшие в ее период, обусловили дальнейший японский экономический и технический прогресс. И поныне Япония обладает высокоразвитой индустрией, одной из самых мощных в мире. Нет нужды напоминать, каким высоким спросом на мировом рынке пользуются японские транспорт и электротехника, причем последней по функциональности и качеству нет равных в мире. Общеизвестны японские достижения в области науки, в частности, физики и медицины. А многие японские элементы: самураи, ниндзя, вишня-сакура и пр., широко распространились и прижились в мировой массовой культуре.

Читайте также: