Доклад решения командира батальона на оборону

Обновлено: 25.06.2024

Решение командира на бой - это основанный на знании закономерностей и принципов военного искусства, результат творческого мышления и воли командира, определяющий цель боя, силы и средства, задачи и способы их выполнения, согласованные по месту и времени.

Решение командир принимает единолично на основании уяснения полученной задачи, оценки обстановки и проводимых тактических расчетов.

В решении он определяет: замысел боя; боевые задачи подразделениям; основные вопросы взаимодействия; всестороннего обеспечения и основы организации управления.

Основу решения составляет замысел боя, в котором определяются: направление сосредоточения основных усилий; способы разгрома противника на весь период боя (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок.

В каждом конкретном случае замысел должен соответствовать виду общевойскового боя, для которого он выработан командиром.

Принимая решение на наступление, в замысле командир полка (батальона) определяет: направление главного удара и участок прорыва, если они не указаны командиром дивизии (направление сосредоточения основных усилий); способы разгрома противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить, с указанием порядка поражения огневыми средствами, которые не задействованы по плану старшего командира (огнем танков, БМП, других штатных и приданных средств, мер по его обману, а также порядка действий подразделений); боевой порядок полка (батальона).

Решение командира батальона на оборону.

Основой управления является решение командира.

Решение командира на бой - это основанный на знании закономерностей и принципов военного искусства, результат творческого мышления и воли командира, определяющий цель боя, силы и средства, задачи и способы их выполнения, согласованные по месту и времени.

Решение командир принимает единолично на основании уяснения полученной задачи, оценки обстановки и проводимых тактических расчетов.

В решении он определяет: замысел боя; боевые задачи подразделениям; основные вопросы взаимодействия; всестороннего обеспечения и основы организации управления.

Основу решения составляет замысел боя, в котором определяются: направление сосредоточения основных усилий; способы разгрома противника на весь период боя (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок.

В каждом конкретном случае замысел должен соответствовать виду общевойскового боя, для которого он выработан командиром.

Принимая решение на оборону командир полка (батальона) в замысле определяет: направление сосредоточения основных усилий и районы местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны; способы отражения наступления и уничтожения вклинившегося в оборону противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием огневого поражении и мер по его обману); боевой порядок и систему оборонительных позиций и районов (систему опорных пунктов и огневых позиций).

При нанесении на карту решения командира батальона на оборону на нее наносятся: положение противника; пунктирными линиями — ротные и взводные опорные пункты; положение соседей и разграничительные линии с ними; системы артиллерийского и противотанкового огня; противотанковые и противопехотные заграждения;

место командно-наблюдательного пункта. На карте отражаются также данные о применении сил и средств по плану старшего командира (начальника) в интересах батальона и вопросы взаимодействия подразделений.

Последовательность нанесения решения на оборону вне соприкосновения с противником может быть примерно такой.

До принятия решения на карту наносятся:

— сведения о противнике;

— положение подразделений к моменту получения боевой задачи (до взвода);

— соседи справа и слева (районы обороны соседних батальонов, опорные пункты фланговых рот), разграничительные линии с ними;

— задачи, решаемые силами и средствами старших командиров (начальников) в интересах батальона (участки огня артиллерии, огневые позиции поддерживающего дивизиона; рубежи развертывания и направления контратак второго эшелона; огневые позиции зенитных подразделений, прикрывающих боевой порядок батальона; огневые рубежи противотанкового резерва и танковых подразделений);

— пункты управления и элементы тыла старшего начальника;

— данные радиационной и химической обстановки.

В ходе принятия решения на карту наносятся:

— возможный характер действий противника (по оценке, сделанной командиром), состав противника, вероятные рубежи его развертывания (исходное положение для наступления), возможное время перехода и направление наступления;

— боевой порядок и инженерное оборудование района обороны батальона;

— полосы огня рот первого и второго эшелона (резерва), места взводных опорных пунктов и начертание позиции боевого охранения;

— рубежи развертывания и направления контратак второго эшелона, огневые рубежи танкового подразделения;

— основные и запасные (временные) огневые позиции штатных, приданных и поддерживающих артиллерийских и минометных подразделений и их огневые задачи;

— основные и запасные огневые позиции и секторы обстрела огневых средств, находящихся в распоряжении командира батальона;

— огневые позиции зенитного подразделения;

— место командно-наблюдательного пункта;

— район тыла батальона.

Перечисленные данные наносятся с помощью графических условных обозначений, применяемых в боевых документах. Кроме того, на рабочей карте в табличной форме отображается распределение сил и средств, а также условные обозначения; установленным шрифтом оформляется служебный заголовок и подпись.

Рис. 78. Последовательность нанесения на карту траншей и опорных пунктов: а — нанесение контуров опорных пунктов и позиций; б — нанесение траншей и отсечных позиций

Для ускорения нанесения на карту опорных пунктов рот и взводов по решению командира (равно как и положения подразделений в обороне) можно использовать такой метод: вначале на карту наносятся основные линии, характеризующие начертание траншей и опорных пунктов в целом (рис. 78, а).

При этом для нанесения района обороны или района расположения целесообразнее сначала отыскать или наметить пункты, определяющие его размеры, а затем уже провести линию. Это исключит возможную зигзагообразность линии, проводимой при последовательном отыскании, например, первой и второй точки и соединении их.

Не зная третьей точки, можно ошибиться в угле наклона линии к местному предмету.

Затем карта поворачивается так, чтобы положение войск (истинное или по решению) было развернуто фронтом на север (в том случае, если фронт действий направлен в другую сторону), и на нанесенные линии проводятся черточки (рис. 78, б). Преимущество этого метода заключается в том, что черточки “на линию” сверху вниз можно наносить гораздо быстрее и точнее, чем, например, слева направо или наоборот. К тому же эту работу можно выполнить не в период объявления командиром решения, что является практически невозможным, а после, при доработке карты.

Обводить линиями начертание опорных пунктов рот и взводов лучше после нанесения на карту остальных элементов построения обороны.

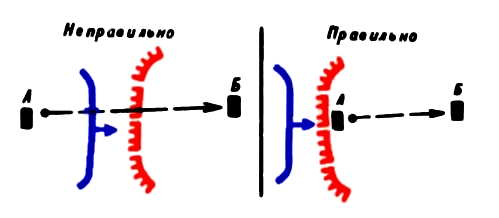

При постановке задач подразделениям по рабочей карте командир может указать, в каком направлении сосредоточить основные усилия или не допустить прорыва противника. Здесь очень часто возникает такая ошибка: первая точка данного направления указывается на некотором, а порой и на значительном удалении от переднего края обороны подразделения. Это приводит к тому, что подразделение фактически не может выполнить задачи по недопущению прорыва противника от пункта А до переднего края. так как эта территория им занимается в настоящее время. По этой же причине на этом направлении не могут быть сосредоточены основные усилия подразделения.

В таких случаях при постановке задач по рабочей карте это направление целесообразно указывать так, чтобы его первая точка (А) находилась непосредственно перед передним краем или на нем, а вторая точка — в глубине обороны (рис. 79).

Рис. 79. Порядок указания направления сосредоточения основных усилий в обороне

Время занятия подразделениями батальона обороны указывается один раз под надписью номера и наименования батальона или у каждого подразделения (рис. 80).

Рис. 80. Обозначение на карте времени занятия обороны: а—всеми подразделениями 1 мсб к одному времени; б—подразделениями 2 мсб к разному времени

Порядок работы командир батальона (роты) по подготовке обороны зависит от условий перехода к обороне, полученной задачи и наличия времени. Подготовка обороны при наличии времени проводится с выполнением мероприятий в полном объеме, а при его недостатке – в сокращенном объеме в короткие сроки.

В замысле на оборону командир батальона (роты) определяет: направление сосредоточения основных усилий и районы, от удержания которых зависит устойчивость обороны;

способы отражения наступления и уничтожения вклинившегося в оборону противника (какого противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка его поражения огнем);

систему позиций и опорных пунктов; рубежи открытия огня;

При постановке боевых задач командир батальона (роты) указывает: роте (взводу) первого эшелона - средства усиления; боевая задача (опорный пункт (позиция) и время его занятия, полоса огня, дополнительный сектор обстрела и участки сосредоточенного огня, какими средствами обеспечить фланги, промежутки и кто ответственный за них; количество траншей и их начертание); место и время развёртывания командно - наблюдательного пункта;

роте (взводу) второго эшелона - то же, что и роте (взводу) первого эшелона. Роте дополнительно указывается: направления и рубежи контратак, танковой роте и мотострелковой роте на боевых машинах пехоты - огневые рубежи, порядок и время выхода на них; общевойсковому резерву - состав, задачи, к выполнению которых быть готовым; опорный пункт (район сосредоточения); для танкового и мотострелкового подразделений на боевых машинах пехоты, кроме того, - огневые рубежи и маршруты выхода на них;

артиллерийским подразделениям и миномётной (артиллерийской) батареи - задачи, решаемые в интересах батальона в целом и при выполнении тактических задач; районы огневых позиций (огневые позиции); состав и задачи дежурных огневых средств; время готовности к открытию огня и расход боеприпасов; место и время развёртывания командно - наблюдательного пункта;

противодесантному резерву (в маневренной обороне) - состав, боевые задачи и район сосредоточения;

подразделению противотанковых средств (противотанковому резерву) - состав, боевая задача и район сосредоточения; рубежи развёртывания;

гранатометному подразделению - задачи, к выполнению которых быть готовым; основные и запасные огневые позиции, полоса огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня;

бронегруппе - состав, кто командир, боевая задача и район сосредоточения, огневые рубежи и маршруты выхода на них;

огневой засаде - состав, место, боевая задача и порядок действий после выполнения задачи;

подразделению боевого охранения - состав, средства усиления, задачи, к выполнению которых быть готовым, позицию, полосу огня, какие огневые средства выделяются для поддержки, порядок вызова их огня и порядок отхода;

зенитной ракетной батарее (взводу), вооруженной ПЗРК - задача (что прикрыть); стартовые позиции; ответственный сектор; порядок ведения разведки и огня; порядок маневра входе действий;

взводу обеспечения - задача, место расположения, места развёртывания пунктов боепитания, продовольственного и заправки; пункту боепитания роты - задач и место расположения; медицинскому взводу (посту) - задач, место развёртывания (расположения).

Мотострелковый батальон в зависимости от поставленной задачи может вести маневренную или позиционную оборону, а также сочетать их, при этом основным видом остается маневренная. Поэтому приведенные ниже взгляды на построение обороны мотострелкового батальона будут рассмотрены применительно к ведению маневренной обороны.

Мотострелковый батальон, как правило, обороняется в составе бригады или самостоятельно. Для ведения маневренной обороны батальону назначается район ответственности по фронту и в глубину до 10 км, в пределах которого размещаются создаваемые элементы построения обороны батальона.

Мотострелковому батальону при переходе к обороне могут придаваться танковые подразделения, артиллерийский дивизион (батарея), подразделения противотанковых средств, инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты, взвод снайперов, а при действиях в отрыве от главных сил и зенитное ракетное (ракетно-артиллерийское, артиллерийское) подразделение. [1, с. 7].

Построение обороны мотострелкового батальона (рис. 1) заключается в создании боевого порядка, системы позиций и опорных пунктов, системы огня, системы инженерных заграждений, системы управления и в определении мест размещения взвода обеспечения и медицинского взвода [1, с. 74].

В настоящее время в связи с выработкой новых подходов к ведению оборонительного боя возникла объективная необходимость внесения изменений в установившиеся взгляды на создание отдельных элементов построения обороны мотострелкового батальона и прежде всего на создание его боевого порядка и системы огня.

Боевой порядок мотострелкового батальона в маневренной обороне строится преимущественно в один эшелон и включает: первый эшелон, общевойсковой и противодесантный резервы, артиллерийские подразделения, противотанковый резерв, а также штатные и приданные подразделения и огневые средства, остающиеся в непосредственном подчинении командира батальона.

Дополнительно могут создаваться и такие элементы боевого порядка, как бронегруппа и огневые засады, а при переходе батальона к обороне вне соприкосновения с противником, кроме того, подразделение, выделенное для действий в боевом охранении

[1, с. 75].

При существующем подходе к построению боевых порядков общевойсковых формирований предусматривается выделение из их состава значительного количества общевойсковых подразделений для создания действующих в отрыве от них элементов боевого порядка. Это не только в целом снижает боевые возможности создаваемых элементов боевого порядка общевойсковых формирований, но и значительно затрудняет управление и всестороннее обеспечение выделенными для этого подразделениями.

Представленный на рисунке 1 вариант построения обороны мотострелкового батальона в маневренной обороне возможен только в случае, когда батальон обороняется самостоятельно, действуя в полном составе на передовой позиции, в арьергарде или на отдельном направлении и т. п.

[2, с. 30]. После создания уставных элементов боевого порядка мотострелкового батальона, по существующим взглядам, в составе мотострелковых рот первого эшелона батальона остается по два мотострелковых взвода, что значительно снижает необходимую плотность сил и средств в пределах подготавливаемых ими позиций.

При ведении оборонительного боя мотострелковыми батальонами в составе бригады существует необходимость от каждого батальона выделить по одной мотострелковой роте для усиления мотострелковыми подразделениями танкового батальона и создания установленных элементов боевого порядка бригады — общевойскового и противодесантного резервов. В первом эшелоне мотострелковых батальонов, переходящих к обороне в составе бригады, в этом случае будут находиться по две мотострелковые роты, которые после создания установленных элементов боевого порядка батальона также в своем составе будут иметь только по два мотострелковых взвода. В этом случае, при необходимости выделения от мотострелкового батальона подразделения для действий в боевом охранении, выполнение этой задачи первоначально придется возложить на общевойсковой резерв батальона, а от создания бронегруппы батальона и огневых засад вообще придется отказаться.

Оптимальным вариантом решения проблемных вопросов, связанных с построением боевого порядка бригады, может стать введение дополнительно в ее состав еще одного мотострелкового батальона, подразделения которого, пройдя необходимую дополнительную подготовку, будут выделяться для создания необходимых элементов боевого порядка бригады.

Предлагаемый подход к построению боевого порядка бригады исключит значительный отрыв подразделений от батальонов первого и второго эшелонов бригады, что в свою очередь значительно повысит боевые возможности создаваемых элементов боевого порядка. Кроме того, появится возможность использовать необходимое количество подразделений для организации дорожно-комендантской службы, проведения заградительных и поисковых мероприятий, а также охраны и обороны подразделений технического и тылового обеспечения и выполнения других задач в установленной зоне ответственности бригады.

В мотострелковом батальоне при построении боевого порядка также появится возможность выделить одну мотострелковую роту для создания установленных элементов боевого порядка батальона и выполнения задач боевого обеспечения без привлечения подразделений от рот первого эшелона.

Система огня мотострелкового батальона является составной частью системы непосредственного огневого поражения противника и включает: участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня артиллерии; огонь штатных подразделений батальона, а также приданных и поддерживающих подразделений (участки сосредоточенного огня, зоны огня противотанковых средств и сплошного многослойного огня всех видов оружия) и маневр огнем.

В соответствии с установленными требованиями основу системы огня мотострелкового батальона составляет противотанковый огонь подразделений первого эшелона, с учетом применения на танкоопасном направлении общевойскового и противотанкового резервов батальона, а также противотанкового резерва и подвижного отряда заграждений бригады [1, с. 84–87].

В настоящее время в связи с возросшими возможностями противника по огневому поражению подразделений мотострелкового батальона в пределах назначенного района ответственности появилась объективная необходимость уточнить отдельные аспекты создания его системы огня.

Существующий подход к созданию системы огня мотострелкового батальона предусматривает подготовку для танковых пушек, пушек боевых машин пехоты и стрелкового оружия на подступах к обороне, перед передним краем, на флангах, в промежутках между позициями и в глубине обороны участков сосредоточенного огня и рубежей заградительного огня минометов и приданной артиллерии. Участки сосредоточенного огня танков, бмп и стрелкового оружия подготавливаются для ведения по ним сосредоточенного огня в составе подразделений: на удалении до 2,5 км для танкового взвода, до 2 км для мотострелкового взвода и до 600 м для стрелкового оружия. Предусматривается также подготовка участков сосредоточенного огня для мотострелковых (танковых) рот

[3, с. 31].

Однако опыт проведения ротных и батальонных тактических учений с боевой стрельбой показал, что сосредоточенный огонь в составе подразделений на установленных дальностях недостаточно эффективен, особенно из пушек боевых машин пехот, и сопряжен со значительным расходом боеприпасов. Ведение сосредоточенного огня в составе мотострелковой (танковой) роты влечет за собой не только еще больший расход боеприпасов, так как значительные промежутки между позициями рот и взводов вынуждают 2/3 привлекаемых подразделений вести огонь на предельную дальность, но и позволяет противнику преждевременно вскрыть систему огня мотострелкового батальона.

В этих условиях для ведения сосредоточенного огня на подступах к обороне целесообразно привлекать только танковые взводы, назначая им участки сосредоточенного огня на удалении до 2–3 км от переднего края обороны батальона (соответствует установленному удалению рубежа развертывания наступающих подразделений противника в линию взводных колон) на направлениях, где не планируется сосредоточенный огонь артиллерии с закрытых огневых позиций. Кроме того, сосредоточенный огонь танковых взводов в исключительных случаях можно применять для поражения наиболее важных целей противника.

В соответствии с установившимися взглядами противотанковый огонь подразделений первого эшелона мотострелкового батальона организуется с таким расчетом, чтобы можно было поражать противника на основных танкоопасных направлениях с предельных дальностей огнем штатных, приданных и поддерживающих подразделений. Соответственно, удаление рубежей открытия огня в этом случае должно составлять: противотанковыми управляемыми ракетами до 5 км, из танковых пушек до 2,5 км и из орудий боевых машин пехоты до 2 км [3, с. 32]. Приведенное удаление рубежей открытия огня обеспечивает создание перед передним краем обороны батальон зоны огня противотанковых средств батальона глубиной до 5 км и зону сплошного огня противотанковых средств батальона глубиной до 2 км (рис. 2).

Существующий подход к организации противотанкового огня, с учетом средней скорости выдвижения противника в ходе развертывания в боевой порядок до 15 км/час (соответствует темпу выдвижения 1 км за 4 мин.), обеспечивает только последовательное привлечение огневых средств мотострелкового батальона к огневому поражению противника с интервалом в открытии ими огня 8–10 минут. В свою очередь, это позволяет наступающему противнику также последовательно обнаруживать и поражать выявленные огневые средства мотострелкового батальона огнем не только своих выдвигающихся подразделений, но и огнем полевой артиллерии и ударами армейской авиации.

Для повышения эффективности противотанкового огня подразделений первого эшелона мотострелкового батальона и повышения их живучести необходимо уменьшить зоны глубины огня противотанковых средств батальона с 5 км до 2,5 км, назначением единого рубежа открытия огня для противотанковых управляемых ракет и из танковых пушек на удалении до 2,5 км от переднего края обороны (рис. 3). Это позволит не только внезапно и массированно применять огонь противотанковых управляемых ракет и танковых пушек подразделений первого эшелона мотострелкового батальона с началом огневого поражения противника, но и создать через 2 минуты

[(2,5 км–2,0 км) : 15 км/ч] зону сплошного противотанкового огня перед передним краем обороны батальона.

Кроме того, уменьшение зоны огня противотанковых средств повысит эффективность противотанкового огня мотострелкового батальона и значительно снизит возможности противника по выявлению и огневому поражению огневых средств батальона.

Предлагаемые изменения в установившиеся взгляды на создание отдельных элементов построения обороны мотострелкового батальона, и, прежде всего на создание его боевого порядка и системы огня, несомненно, носят рекомендательный характер, так как требуют более глубокого анализа и апробации в ходе проведения ротных и батальонных тактических учений с боевой стрельбой, и обосновывают объективную необходимость дальнейшего развития аспектов на подготовку и ведение маневренной обороны мотострелковым батальоном.

ЛИТЕРАТУРА:

Боевой устав Сухопутных войск часть 2. Батальон, рота. М., 2013. С. 491.

Калачев Д. Оборона — тоже маневр. Мотострелковый батальон в маневренной обороне // Армейский сборник. 2016. № 10.

Вихрев В. Ведение маневренной обороны мотострелковым (танковым) батальоном // Развитие тактики общевойскового боя на современном этапе строительства Вооружённых Сил Российской Федерации: Сборник материалов научно-теоретического семинара — Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2015. С. 29–33.

А. КОЗЛОВ, кандидат военных наук, доцент, полковник запаса,

При организации боя в батальоне (роте) разрабатываются:

- расчет времени;

- боевой приказ (приказ),

- боевые распоряжения (предварительные боевые распоряжения) подразделениям;

- рабочая карта командира батальона (роты);

- указания (распоряжения) по всестороннему обеспечению (в журнале отданных и полученных распоряжений);

- донесения о боевом и численном составе, а в батальоне дополнительно — заявки на материальное обеспечение подразделений, донесения по тыловому обеспечению, по техническому обеспечению и о дозах радиоактивного облучения личного состава.

В батальоне (роте) ведется журнал отданных и полученных распоряжений Открыть документ и скачать его , в который записываются все получаемые распоряжения (указания) старшего (штаба), распоряжения командира батальона (роты), отдаваемые при подготовке боя (действий) и в ходе выполнения поставленной задачи. При организации наиболее сложных видов боя (действий) в батальоне может разрабатываться схема организации взаимодействия.

На рабочей карте командира батальона (роты) отражаются:

- положение и состав противника;

- задачи батальона (роты);

- задачи соседей и разграничительные линии с ними (направления действий);

- задачи, выполняемые средствами старшего командира в интересах батальона (роты);

- замысел боя; задачи подразделениям;

- места и время развертывания командно-наблюдательных пунктов;

- основные вопросы взаимодействия и другие вопросы.

Решение командира батальона (роты) отражается на рабочих картах заместителей (помощника по артиллерии) в объеме, необходимом для выполнения ими функциональных обязанностей.

На схеме взаимодействия отражаются: задачи, подразделений; силы и средства, привлекаемые для решения этих задач; порядок согласованных действий подразделений первого и второго эшелонов (общевойскового резерва) и артиллерии по задачам, месту и времени; задачи соседей и поддерживающих подразделений; сигналы управления и взаимодействия.

Подготовка огневого поражения (огня) включает организацию огневого поражения (огня) и подготовку к выполнению огневых задач. Старшим командиром батальону указывается зона ответственности за разведку и поражение.

Организация огневого поражения (огня) включает:

- определение порядка огневого поражения противника в бою (при ведении действий);

- постановку задач по огневому поражению;

- согласование действий сил и средств огневого поражения в ходе организации взаимодействия;

- определение мероприятий по обеспечению огневого поражения.

При уяснении полученной задачи и оценке обстановки командир батальона (роты) должен изучить назначенные старшим командиром единые ориентиры и сигналы; объекты (цели), поражаемые старшим начальником в интересах батальона (роты); оценить влияние местности, погоды, времени суток на выполнение огневых задач, а также определить мероприятия, которые необходимо провести для подготовки вооружения к боевому применению.

Для управления подразделениями и огнем назначаются единые ориентиры, кодируются топографические карты и местные предметы, до командиров доводятся радиоданные и сигналы, на вооружение и военную технику наносятся опознавательные знаки и условные номера.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые днем и ночью и наиболее устойчивые от разрушения местные предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ориентиров назначается основным. Номера ориентиров и сигналы, установленные старшими командирами, изменять запрещается. При необходимости командир батальона (роты) может дополнительно назначать ориентиры и сигналы. Командир батальона (роты), как правило, назначает не более 5 дополнительных ориентиров (на направлении и границах действий рот (взводов); на границах полосы и дополнительного сектора огня). Кроме ориентиров, для управления огнем могут использоваться хорошо видимые местные предметы.

При принятии решения, определяя порядок и способы выполнения полученной задачи и задачи ротам (взводам), минометной батарее, приданным подразделениям, командир батальона (роты) раскрывает порядок огневого поражения противника по задачам, видам оружия и огня, способам его ведения, направлениям, напряженности и способам стрельбы.

Читайте также: