Доклад на тему механика в живой природе

Обновлено: 28.06.2024

Повышение эффективности и качества обучения физике в школе во многом зависит от удачного выбора и реализации путей активизации познавательной деятельности учащихся.

Важнейшим стимулом, побуждающим школьников к активизации познавательной деятельности, к приобретению глубоких знаний, является интерес к изучению физики. "Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силою принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет", - писал К.Д. Ушинский.

Познание законов природы как базовая потребность человека было тем светом, который вывел наших далеких предков из тьмы дикости и варварства на путь цивилизации и прогресса. Используя врожденную любознательность, познавательные инстинкты учащихся, представленный урок позволяет повысить интерес к изучению законов механики. Использованный оригинальный подход к обучению заключается в том, что повторение ранее изученного программного материала по физике происходит лишь только в случае возникающих затруднений при решении конкретных физических задач и только в рамках материала, необходимого для их решения.

Цель настоящего урока-практикума состоит в решении самых интересных, самых занимательных качественных задач, которые позволят увидеть, как проявляются законы механики Ньютона в растительном и животном мире. Форма проведения занятия позволяет каждому из учащихся проявить свои знания и умения.

Законы физики используются не только в работе самых удивительных приборов и механизмов, но и распространяются на явления живой природы, однако в живой природе многие из этих законов не проявляются в открытом виде, поэтому подметить их может только опытный глаз наблюдателя.

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач обобщаются знания о конкурентных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из науки и техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности.

Урок-практикум представляет собой серию качественных задач, связанных с проявлением законов физики в растительном и животном мире, содержание которых не выходит за рамки основного курса физики и биологии основной школы, тем не менее, для понимания многих из них требуется глубокое усвоение школьной программы, умение применять полученные знания на практике. Этот урок направлен как на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний и умений, так и на формирование углубленных знаний и умений.

План-конспект.

Цели урока:

- обучающая: демонстрация практической значимости физических знаний для познания законов живой природы, проявления законов механики Ньютона в растительном и животном мире; формирование навыков решения качественных физических задач.

- развивающая: развитие физического мышления и активного восприятия окружающей действительности учащимися; накопление опыта решения задач различной трудности; развитие умственной деятельности, творческих способностей учащихся, целостности восприятия и умения анализировать знания.

- воспитательная: воспитание познавательного интереса, целеустремленности, настойчивости, аккуратности, внимательности и дисциплинированности.

Задачи урока:

На содержание задач накладываются следующие ограничения:

- предлагаемые задачи должны иметь нестандартную постановку, побуждающую учеников к решению;

- задачи должны решаться на основе знаний по физике, полученных в общеобразовательной школе до 9 класса;

- последовательность задач должна подчиняться требованию продвижения от простого к сложному.

При решении задач главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. В механике – это описание движения материальной точки законами Ньютона и описание движения физической системы законами сохранения.

Особенности урока: лекционная (теоретическая) часть в нем сведена к минимуму и состоит в повторении программного материала по физике лишь только в случае возникающих затруднений при решении конкретных физических задач и только в рамках материала, необходимого для их решения.

Тип урока: урок-практикум.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация к уроку (приложение 1), подготовленные анкеты для рефлексии.

Ход урока

Слайды № 1-2.

1. Организационный момент. Объявление темы и целей урока (2 мин).

Слайд № 3.

2. Вводная часть. Определение актуальности темы урока (2 мин).

Познание законов природы как необходимая потребность человека было тем светом, который вывел наших далеких предков из тьмы дикости и варварства на путь цивилизации и прогресса. Наши предки познавали мир через решение практических задач, которые ставила перед ними сама Природа. На сегодняшнем уроке мы вместе с вами, как когда-то наши предки, будем решать самые интересные, самые занимательные задачи, которые позволят увидеть, как проявляются законы механики Ньютона в растительном и животном мире. В ходе решения конкретных задач мы вспомним изученные на прошлых уроках законы взаимодействия и движения тел, равновесия твердых тел, механических колебаний и волн.

Мы увидим, что законы физики используются не только в работе самых удивительных приборов и механизмов, но и распространяются на явления живой природы, однако в живой природе многие из этих законов не проявляются в открытом виде, поэтому подметить их может только опытный глаз наблюдателя.

3. Основная часть (21 мин).

Если отдельные задания вызывают затруднения, то целесообразно повторить необходимые для их решения теоретические сведения по ходу решения практических задач.

Слайд № 4.

Задача 1. Лиса, убегая от преследующей её собаки, часто спасается тем, что внезапно делает резкие движения в сторону как раз в те моменты, когда собака готова схватить её зубами. Почему собаке трудно поймать лису?

Ответ: Лиса внезапно изменяет направление движения, собака же некоторое время по инерции движется в первоначальном направлении, поэтому не может следовать за лисой.

Слайд № 5.

Ответ: Масса животного прямо пропорциональна кубу его линейных размеров, а поверхность — квадрату линейных размеров. Следовательно, с уменьшением размеров тела его объем убывает значительно быстрее, чем поверхность. Сопротивление движению в воздухе зависит от поверхности падающего тела. Поэтому мелкие животные испытывают большее сопротивление, чем крупные, так как у них на единицу массы приходится большая поверхность. Кроме того, когда ударяется о препятствие тело небольшого объема, то прекращают движение почти сразу все его части, и во время удара они не давят друг на друга. Когда же падает крупное животное, то нижние части его тела при ударе прекращают свое движение, а верхние еще продолжают двигаться и оказывают на нижние сильное давление. Это и есть то сотрясение, которое гибельно для крупных животных.

Слайд № 6

Задача 3. Почему рулевой на гребной лодке, наклоняя свое тело в такт гребцам, увеличивает скорость лодки?

Ответ: Когда рулевой наклоняется вперед, лодка отталкивается назад. Но гребцы, упираясь веслами в воду, препятствуют этому. При отклонении рулевого назад лодка продвигается вперед — ей ничто не препятствует, так как в это время весла гребцов находятся в воздухе.

Слайд № 7.

Задача 4. Прыгательные конечности кузнечика очень длинные. Почему?

Ответ: Тело приобретает больший запас энергии, если приложенная к нему сила действует длительное время или на достаточно большом пути, например, разбег перед прыжком, размах перед ударом. Мышцы кузнечика не могут развить больших усилий, поэтому для увеличения дальности прыжка, которое требует значительного накопления энергии, служат длинные конечности кузнечика.

Слайд № 8.

Задача 5. Почему мелкие животные более подвижные, чем крупные?

Ответ: В организме животного сила создается мышцами. Следовательно, подвижность животного тем больше, чем больше мышечная сила и чем меньше его масса (а = F/m). Сила, развиваемая мышцей, прямо пропорциональна площади поперечного сечения разреза мышцы. Поэтому при уменьшении мышцы в п раз сила уменьшается в n2 раз, между тем как масса мышцы, зависящая от ее объема, уменьшается приблизительно в п3 раз. Таким образом, при уменьшении размеров тела животного сила его убывает медленнее, чем масса.

Слайд № 9.

Задача 6. Небольшая ящерица — геккон — легко передвигается по гладким наклонным и вертикальным поверхностям, включая обычное стекло, и даже ногами вверх по потолку. Что помогает гекконам удерживаться на таких поверхностях?

Ответ: Пальцы гекконов снабжены пластинками, на которых поперечными рядами располагаются особые щеточки из микроскопических многовершинных волосков. С помощью электронного микроскопа было подсчитано, что на одном только пальце геккона расположено свыше 200 миллионов таких щеточек, каждая из которых состоит из множества отдельных волосков. Благодаря своей ничтожно малой величине эти крючкообразные выросты способны охватывать самые мельчайшие неровности поверхности, что в сочетании с когтями позволяет ящерице легко передвигаться по гладким наклонным и вертикальным поверхностям.

Слайд № 10.

Задача 7. Как известно, некоторые птицы во время далеких перелетов размещаются цепочкой или косяком. В чем причина такого расположения?

Ответ: Наиболее сильная птица летит впереди. Воздух обтекает ее тело так, как вода нос и киль корабля. Этим обтеканием объясняется острый угол косяка. В пределах данного угла птицы легко продвигаются вперед, они инстинктивно угадывают минимум сопротивления и чувствуют, находится ли каждая из них в правильном положении относительно ведущей птицы. Расположение птиц цепочкой, кроме того, объясняется еще одной важной причиной. Взмахи крыльев передней птицы создают воздушную волну, которая переносит некоторую энергию и облегчает движение крыльев наиболее слабых птиц, летящих обычно сзади. Таким образом, птицы, летящие косяком или цепочкой, связаны между собой воздушной волной и работа их крыльев совершается в резонанс. Это подтверждается тем фактом, что если воображаемой линией соединить концы крыльев птиц в определенный момент времени, то получится синусоида.

Задача 8. Почему сильный ветер летом ломает деревья чаще, чем зимой?

Ответ: Листва значительно увеличивает лобовую поверхность дерева, а в связи с этим возрастает и действующая сила ветра.

Слайд № 11.

Задача 9. На слайде показан дятел, сидящий на стволе дерева. Вес его разлагается на две составляющие F1 и F2. Составляющая F1 уравновешивается реакцией дерева на хвост птицы. Составляющая F2 стремится опрокинуть птицу. Почему же дятел под действием этой составляющей не падает вниз, а без особого труда удерживается на стволе дерева?

Ответ: Составляющая сила F2 уравновешивается силой сцепления ног птицы с корой дерева.

Слайд № 12.

Задача 10. Какой из изображённых на слайде медведей находится в более устойчивом положении? Почему?

Ответ: В более устойчивом положении находится медведь, стоящий справа, так как его центр тяжести расположен ниже.

Слайд № 13.

Задача 11. Почему черепахи, опрокинутые на спину, обычно не могут самостоятельно перевернуться?

Ответ: Перевернутая черепаха представляет собой как бы тяжелый шаровой сегмент, лежащий на выпуклой поверхности. Такой сегмент очень устойчив, и, чтобы перевернуть его, нужно достаточно высоко поднять его центр тяжести. Многие черепахи не могут поднять свой центр тяжести так высоко, чтобы перевернуться, и поэтому погибают лежа вверх ногами.

Слайд № 14.

Задача 12. В густом лесу всегда можно встретить поваленные ветром деревья, а в открытом поле, где ветер гораздо сильнее, деревья сваливаются ветром редко. Чем это объясняется?

Ответ: В тени леса нижние ветви деревьев отмирают и крона находится вверху. Центр тяжести дерева также смещается вверх, и оно становится менее устойчивым. У дерева, растущего на открытом месте, крона расположена ниже. Центр тяжести такого дерева лежит ближе к корням, и оно лучше противостоит напору ветра.

Слайд № 15.

Задача 13. Многие кости животных и человека имеют на концах утолщения. Объясните назначение этих утолщений.

Ответ: При сжатии однородного тела величина деформации во всех его точках будет одинаковой, кроме концов, где тело опирается на другие тела.

Слайд № 16.

Задача 14. На сухих лугах нередко встречается красивое травянистое растение, называемое луговым шалфеем. Рассмотрите устройство цветка шалфея и найдите в нем рычаг. Какое значение имеет рычаг шалфея для опыления цветка?

Ответ: В цветках шалфея вытянутые тычинки служат длинным плечом рычага. На их конце расположен пыльник. Короткое плечо рычага как бы предохраняет вход в цветок. Когда насекомые, преимущественно шмели, заползают в цветок, они нажимают на короткое плечо. В это время длинное плечо рычага пыльником ударяет по спинке насекомого и оставляет на ней пыльцу. Перелетая на другой цветок, насекомые этой пыльцой опыляют его.

Слайд № 17.

Задача 15. Каким образом возникает звук при стрекотании сверчка?

Ответ: Звук возникает от трения ноги о крыло. На ноге у сверчка зазубринки, на крыле — зацепочки.

Слайд № 18.

Задача 16. Наблюдая летом за пчелами, можно заметить, что пчелы-сторожа, которые стоят у входа в улей, не обращают внимания на прилетающих рабочих пчел, но очень агрессивно реагируют на трут ней, пролетающих рядом, хотя те имеют ту же окраску, форму и размеры тела. Каким образом пчелы-сторожа отличают рабочих пчел о трутней?

Ответ: Несмотря на поразительное сходство даже в поведении, маскирующийся трутень выдает себя звуками. Частота колебаний его крыльев выше, поэтому пчелы-сторожа легко отличают пчел-воришек от рабочих даже на значительном расстоянии.

Слайд № 19.

Задача 17. Наблюдая за поведением паука, заметили, что он выскакивал из своего укрытия и стремительно направлялся к мухе, попавшей в расставленную им сеть, только тогда, когда там находилась муха средней величины; если же попадала малая муха, то паук часто не обращал на нее внимания. Каким образом паук мог судить о размерах своей жертвы?

Ответ: Паук с помощью особых чувствительных органов на лапках воспринимает колебания паутины и по их силе узнает, какого размера муха попалась в его западню. Если муха слишком мала, паук может не обратить на нее внимания. Если же колебания сильны, паук бросается к жертве и разрывает нити, освобождая ее и, тем самым, спасая остаток своей сети.

Слайд № 20.

Задача 18. Зрение у летучих мышей, как известно, очень плохое, и ориентируются они лишь благодаря ультразвуковому локатору. С его помощью мыши удивительно точно определяют местоположение даже самых маленьких насекомых и ловят их на лету без промаха. Но иногда бывают и неудачи. И, как правило, с бабочками. Почему ультразвуковой локатор летучей мыши не всегда обнаруживает бабочку?

Ответ: Оказалось, что у некоторых бабочек в брюшной полости есть особый орган, который предупреждает их о приближении летучей мыши. Когда мышь с наступлением темноты вылетает на охоту и начинает озвучивать окружающее пространство, эти бабочки мгновенно улавливают звуковые импульсы и, сделав крутой вираж, планируют на землю, чтобы выйти из поля облучения хищников.

Слайд № 21.

4. Самостоятельная работа учащихся в группах (9 мин).

Задача 1. Для чего белке нужен большой хвост? А лисе?

Ответ: Белка совершает большие прыжки с дерева на дерево. Хвост помогает ей: он является своеобразным стабилизатором. Хвост лисы помогает ей делать резкие повороты при быстром беге. Это своего рода воздушный руль.

Ответ: Упавшие на рельсы листья уменьшают трение, поэтому при торможении вагон может пройти большой путь.

Задача 3. Почему утки и гуси ходят, переваливаясь с ноги на ногу?

Ответ: У гусей и уток лапы расставлены широко, поэтому, чтобы сохранить равновесие при ходьбе, им приходится переваливать тело так, чтобы вертикальная линия, проходящая через центр тяжести, проходила через точку опоры, то есть лапу.

Задача 4. На концах крыльев стрекозы имеются хитиновые утолщения. Какую роль они играют при полете стрекозы?

Ответ: Такие утолщения предохраняют насекомое от вредных колебаний крыльев в полете. При испытаниях современных самолетов часто случалось, что они разваливались из-за сильной вибрации крыльев — флаттера. Конструкторы устранили этот недостаток, укрепив на крыльях утяжеление (антифлаттер).

Проверка выполнения заданий.

5. Рефлексия. Подведение итогов (6 мин).

Ученики заполняют анкету (анкета с рефлексией находится у каждого ученика на столе) и сдают учителю.

Анкета:

- Сегодня я понял, что с помощью решения задач…

- Мне было интересно узнать, что…

- Теперь я смогу…

- Я ухожу с урока с чувством…

Обмен мнениями, цитаты из анкет с рефлексией. Подведение итогов, выставление оценок.

6. Домашнее задание.

§ 10-12, с. 39-52 (Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2007)

61. Может ли центр тяжести тела человека лежать вне тела, и если может, то при каких условиях?

62. Объясните, почему при прыжке на лыжах с трамплина сила сопротивления воздуха в одних случаях пригибает спортсмена к земле, в других случаях стремится опрокинуть его назад

.

63. Спускаясь с горы, лыжник слегка приседает . Почему?

64. Какое давление может создать оса, когда вонзает жало?

65. Многие кости животных и человека имеют на концах утолщения. Объясните назначение этих утолщений.

66. Известно, что бобры перегрызают толстые деревья. Почему зубы бобра не тупятся при этом?

67. Почему лоси могут сравнительно легко бегать по топким болотам, где другие крупные животные вязнут?

68. Почему относительно мягко лежать в гамаке, ведь его узловатые веревки довольно жестки?

69. Каким образом многие животные определяют отклонение от положения равновесия?

70. Кит хотя и живет в воде, но дышит легкими. Несмотря на наличие легких, кит не проживет и часа, если случайно очутится на суше. Почему?

71. Если глубоководную рыбу быстро вытащить на поверхность моря, то ее внутренние органы раздуваются и рыба гибнет. Чем это можно объяснить?

72. Почему рыбы могут дышать кислородом, растворенным в воде?

73. Какой воздух богаче кислородом: тот, которым мы дышим, или тот, которым дышат рыбы?

74. Почему рыбы, живущие в аквариуме, иногда плавают у .поверхности воды?

75. Каким образом врачи используют манометры для измерения артериального кровяного давления человека?

76. Чему равно давление крови у человека в мм рт. ст.?

77. У большинства водорослей тонкие, гибкие стебли. Почему водоросли не нуждаются в твердых стеблях?

78. Рассчитайте, какую силу давления со стороны атмосферы испытывает человек, поверхность тела которого равна 2 м 2

79. На сколько давление выдыхаемого и выдуваемого нами воздуха отличается от атмосферного давления?

80. Какое значение имеет атмосферное давление для сочленения некоторых костей в человеческом организме?

81.Почему высоко в горах действие суставов нарушается: конечности плохо слушаются, чаще происходят вывихи?

82. При некоторых болезнях больным ставят банки. Объясните на основании законов физики действие медицинской банки .

83. Для чего во время взлета и перед посадкой самолета стюардесса раздает пассажирам конфеты?

84. Зачем при выстреле из орудия артиллеристы открывают рот?

86. Вам, вероятно, приходилось убирать с поля корнеплоды, (турнепс, свеклу, морковь, брюкву и др.), и вы замечали, что корнеплоды из черноземной и песчаной почв выдергиваются легко, а из влажной глинистой почвы - тяжело. Объясните почему.

87. В открытых морях и океанах водится весьма интересная рыба прилипало. Эта рыба прикрепляется к различным предметам, особенно часто к акулам и кораблям, и держится с такой большой силой, что ее трудно оторвать. За счет каких сил прилипало прикрепляется к движущемуся предмету?

88. Объясните механизм передвижения пиявок по твердым поверхностям.

89. Всем известно, что обычная муха свободно ходит по потолку. Сможет ли она так же свободно перемешаться по потолку в безвоздушном пространстве?

91. Корова - парно-копытное животное, лошадь - однокопытное.При перемещении по болотистым и топким местам корова легко поднимает ноги, а лошадь - с большим трудом. Почему?

92. Почему человек, попадая в пространство, где давление значительно ниже атмосферного, например, на высокие горы, нередко испытывает боль в ушах и даже во всем теле?

93. Как работает дыхательный аппарат человека?

95. Как известно, в костюм водолаза, работающего на большой глубине, все время накачивают воздух, находящийся под большим давлением. Этот воздух противостоит давлению воды на костюм и не дает воде сплющить его. Но ведь воздух в костюме водолаза давит во все стороны с одинаковой силой. Следовательно, водолаз должен испытывать его большое давление, воздух должен сжимать водолаза, а между тем этого не происходит. В чем здесь дело?

96. Отчего водолаз испытывает болезненное ощущение только в то время, когда он погружается в воду или поднимается из нее, но не тогда, когда находится на глубине?

97. Слон может оставаться под водой и дышать через хобот, выступающий над ней. Почему же, когда пробовали подражать слону люди, заменяя хобот длинной резиновой трубкой, плотно прилегающей ко рту, то наблюдалось кровотечение изо рта, носа, ушей, кончавшееся тяжелым заболеванием?

98. Каким образом слон использует атмосферное давление всякий раз, когда начинает пить воду?

99. Каков предел прочности человеческой кости на сжатие?

100. Большинство злаковых растений имеет высокий трубчатый стебель с тяжелым колосом наверху. Каково назначение трубчатого стебля?

101. Почему в реке с илистым дном мы больше вязнем на мелком месте, чем на глубоком?

102. Объясните, почему человек может лежать на воде, положив руки под голову.

103. Почему у человека, спокойно лежащего на воде, во время вдоха ноги глубже опускаются в воду?

104. Почему человек, тело которого легче воды, может утонуть, если не умеет плавать, а лошадь и другие животные сразу начинают хорошо плавать, даже если до этого ни разу не были в воде?

105. Для чего ботинки водолаза делают с тяжелыми свинцовыми подошвами?

106. Почему держаться на поверхности воды в море значительно легче, чем в реке?

107. Почему рыб иногда называют космонавтами водных стихий?

108. Какую роль для рыбы играет плавательны пузырь?

109. Почему водолазная собака легко вытаскивает тонущего из воды, но, дотащив его до береге не может сдвинуть даже с места?

110. Если понаблюдать за находящимися в вод водоплавающими птицами (утками, гусями и др.) то можно заметить, что они мало погружаются воду. Объясните почему.

111. Семена многих деревьев (клена, ели и др. имеют тонкие легкие крылышки. Каково и назначение?

112. Сколько приблизительно теряет в весе человек благодаря выталкивающей силе воздуха (Средняя плотность человеческого тела почти не отличается от плотности воды.

114. Часто можно видеть, как некоторые птицы не взмахивая крыльями, спокойно поднимаются вверх. В большинстве случаев подъем происходит по винтовой линии. За счет каких сил осуществляется этот подъем?

115. Объясните особенности движения альбатроса над морскими волнами.

116. Известно, что давление жидкости в трубе тем больше, чем меньше скорость течения. Почему же давление крови в капиллярных сосудах меньше, чем в артериях, ведь скорость протекания крови по капиллярам значительно меньше, чем по артериям?

117. Лапы паука не имеют мышечных волокон. Однако паук не только быстро передвигается, но даже и прыгает. Чем это можно объяснить?.

118. Каким образом передвигаются морские звезды?

119. Почему у одиноко стоящего куста лиственного растения зимой образуется большой сугроб, хотя на всем поле, окружающем куст, снежный покров имеет гораздо меньшую толщину? Какую пользу это приносит растению?

120. Почему птица, попавшая в колодец, не может из него вылететь?

121. Подъемная сила самолета возникает за счет обтекания потоком воздуха его крыла. У насекомых она не возникает за счет разности давления у верхней и нижней поверхностей крыла. Как же создается подъемная сила у насекомых?

122. Все видели летом небольших мух, висящих в воздухе как бы неподвижно. Рывком насекомые перескакивают в сторону и снова застывают на месте. Как могут насекомые оставаться неподвижно в одной точке?

123. Почему цирковой наездник, скачущий на лошади по кругу, сравнительно легко свисает с седла в сторону, обращенную к центру круга, а в противоположную сторону ему это сделать труднее!

125. Объясните с точки зрения физики прыжок акробата, известный под названием сальто-мортале.

126. Семя прорастает на ободе вращающегося колеса. В какую сторону будет направлен корешок ростка?

127. Почему при падении кошка всегда приземляется на лапы?

128. Обычно считают, что звук создается колеблющимся телом. Что же колеблется, когда человек говорит или поет, то есть что является источником звука?

129. Каким образом возникает звук при стрекотании сверчка?

130. Нередко рыбаки южных морей Западной Африки, приложив ухо к рукоятке весла, опущенного в воду, прослушивают море, как врач больного. Зачем они это делают?

131. При обследовании больного врач часто постукивает по грудной клетке пациента или по собственному пальцу, прижатому к ней. Каким образом по характеру звуков врач может судить о состоянии внутренних органов больного?

132. Почему детские и женские голоса обычно выше мужских?

134. Водяные жуки (вертячки), обитатели небольших прудов и спокойных ручьев, двигаясь по поверхности воды, даже ночью ухитряются не сталкиваться друг с другом, избегать препятствий. Как они ориентируются в пространстве?

135. Ученые установили, что пчела, летящая со взятком (собраный ею цветочный сок) в улей, взмахивает своими крылышками приблизительно 300 раз в секунду, а ненагруженная — около 440 в секунду. Объясните, как опытные пчеловоды узнают по жужжанию пчел, летят ли они за добычей или возвращаются домой.

136. Наблюдая летом за пчелами, можно заметить. что пчелы-сторожа, которые стоят у входа в улей, не обращают внимания на прилетающих рабочих пчел, но очень агрессивно реагируют на трутней, пролетающих рядом, хотя те имеют ту же окраску, форму и размеры тела. Каким образом пчелы-сторожа отличают рабочих пчел о трутней?

137. Почему мы не воспринимаем как звук те колебания воздуха, которые создаются крыльями пролетающей птицы?

138. Известно, что змеи не имеют внутреннего уха. Как же они воспринимают звуковые колебания?

139. При полете комар издает звук более высокого тона, чем шмель. Какое из этих насекомых чаще взмахивает крылышками?

140. Наблюдая за поведением паука, заметили, что он выскакивал из своего укрытия и стремительно направлялся к мухе, попавшей в расставленную им сеть, только тогда, когда там находилась муха средней величины; если же попадала малая муха, то паук часто не обращал на нее внимания. Каким образом паук мог судить о размера своей жертвы?

141. На концах крыльев стрекозы имеются хитиновые утолщения. Какую роль они играют при полете стрекозы?

142. Почему в лесу довольно трудно определит откуда идет звук?

143. В хвойном лесу даже при слабом ветре слышится гул. Лес шумит, говорим мы тогда. Шум леса возникает, главным образом, не от трения отдельных хвоинок одна о другую. Объясните от чего же.

144. Почему хвойный и лиственный леса шумят от ветра по-разному?

146. Почему на опушке леса хорошо слышно эхо?

147. Почему летучие мыши даже в полной темноте не налетают на препятствия?

148. Случайно залетая в окно, летучая мышь часто садится людям на голову. Почему?

149. Зрение у летучих мышей, как известно, очень плохое, и ориентируются они лишь благодаря ультразвуковому локатору. С его помощью мыши удивительно точно определяют местоположение даже самых маленьких насекомых и ловят их на лету без промаха. Но иногда бывают и неудачи. И как правило, с бабочками.Почему ультразвуковой локатор летучей мыши не всегда обнаруживает бабочку?

151. Какие из животных, кроме летучих мышей, используют ультразвуковую локацию?

152. Что является источником ультразвука у китов и дельфинов?

153. Каково назначение двух больших шарообразных пузырей, расположенных по бокам головы лягушки?

154. Фонендоскоп — инструмент для выслушивания звуковых явлений, происходящих во внутренних органах человека,— состоит из звукоулавливающей камеры с целлулоидной мембраной и двух резиновых трубок с наконечниками для ушей. Изменится ли работа фонендоскопа, если резиновые трубки заменить сплошным резиновым шнуром?

155. Почему мембрану фонендоскопа следует прикладывать непосредственно к телу, а не к одежде человека?

156. Почему наилучшая слышимость уха человека приходится на частоты около 3 кГц?

157. У грызунов, как и у некоторых других млекопитающих, ушная раковина временами закрывает отверстие, ведущее в слуховой ход. Какое значение это имеет для животного?

158. Почему человеческое ухо воспринимает только продольные волны?

159. Каким образом человек определяет, откуда пришел звук?

160. Каким образом животные определяют местоположение источника звука?

161. Какое значение для многих животных имеет подвижность ушных раковин?

162. Известно, что в момент опасности ящерица круглоголовка быстро зарывается в грунт. Как она это делает?

163. Приведите пример живого сейсмографа. С какой точностью такой сейсмограф может определять амплитуду колебаний?

Простые механизмы в живой природе

В скелете животных и человека все кости, имеющие некоторую свободу движения, являются рычагами, например, у человека — кости конечностей, нижняя челюсть, череп (точка опоры — первый позвонок), фаланги пальцев. У кошек рычагами являются подвижные когти; у многих рыб — шипы спинного плавника; у членистоногих — большинство сегментов их наружного скелета; у двустворчатых моллюсков — створки раковины.

Рычажные механизмы скелета обычно рассчитаны на выигрыш в скорости при проигрыше в силе. Это важно для приспосабливаемости и выживания.

Соотношение длины плеч рычажного элемента скелета находится в тесной зависимости от выполняемых данным органом жизненных функций. Например, длинные ноги борзой и оленя определяют их способность к быстрому бегу; короткие лапы крота рассчитаны на развитие больших сил при малой скорости; длинные челюсти борзой позволяют быстро схватить добычу на бегу, а короткие челюсти бульдога смыкаются медленно, но сильно держат (жевательная мышца прикреплена очень близко к клыкам, и сила мышц передается на клыки почти без ослабления).

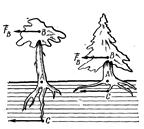

В растениях рычажные элементы встречаются реже, что объясняется малой подвижностью растительного организма. Типичный рычаг — ствол дерева и составляющий его продолжение главный корень. Глубоко уходящий в землю корень сосны или дуба оказывает огромное сопротивление опрокидыванию (велико плечо сопротивления), поэтому сосны и дубы почти никогда не выворачиваются с корнем. Наоборот, ели, имеющие чисто поверхностную корневую систему, опрокидываются очень легко.

Интересные рычажные механизмы можно найти в некоторых цветах (например, тычинки шалфея), а также в некоторых раскрывающихся плодах.

Рассмотрим строение лугового шалфея (рис. 10). Вытянутая тычинка служит длинным плечом А рычага. На ее конце расположен пыльник. Короткое плечо Б рычага как бы стережет вход в цветок. Когда насекомое (чаще всего шмель) заползает в цветок, оно нажимает на короткое плечо рычага. Длинное плечо при этом пыльником ударяет по спинке шмеля и оставляет на ней пыльцу. Перелетая на другой цветок, насекомое этой пыльцой опыляет его.

В природе распространены гибкие органы, которые могут в широких пределах менять свою кривизну (позвоночник, хвост, пальцы, тело змей и многих рыб). Их гибкость обусловлена или сочетанием большого числа коротких рычагов с системой тяг, или сочетанием элементов, сравнительно негибких, с промежуточными элементами, легко поддающимися деформации (хобот слона, тело гусеницы и др.). Управление изгибанием во втором случае достигается системой продольных или косо расположенных тяг.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Основные цели: демонстрация практической значимости физических знаний для познания законов живой природы, проявления самых разнообразных физических законов механики Ньютона в растительном и животном мире; решение качественных задач, в которых проявляются законы механики в растительном и животном мире.

Познание законов природы как необходимая потребность человека было тем светом, который вывел наших далеких предков из тьмы дикости и варварства на путь цивилизации и прогресса. Наши предки познавали мир через решение практических задач, которые ставила перед ними сама Природа.

Ответ: Масса животного прямо пропорциональна кубу его линейных размеров, а поверхность — квадрату линейных размеров. Следовательно, с уменьшением размеров тела его объем убывает значительно быстрее, чем поверхность. Сопротивление движению в воздухе зависит от поверхности падающего тела. Поэтому мелкие животные испытывают большее сопротивление, чем крупные, так как у них на единицу массы приходится большая поверхность. Кроме того, когда ударяется о препятствие тело небольшого объема, то прекращают движение почти сразу все его части, и во время удара они не давят друг на друга. Когда же падает крупное животное, то нижние части его тела при ударе прекращают свое движение, а верхние еще продолжают двигаться и оказывают на нижние сильное давление. Это и есть то сотрясение, которое гибельно для крупных животных.

Ответ: Когда рулевой наклоняется вперед, лодка отталкивается назад. Но гребцы, упираясь веслами в воду, препятствуют этому. При отклонении рулевого назад лодка продвигается вперед — ей ничто не препятствует, так как в это время весла гребцов находятся в воздухе.

Задача 4. Прыгательные конечности кузнечика очень длинные (рис. 3). Почему? Ответ: Тело приобретает больший запас энергии, если приложенная к нему сила действует длительное время или на достаточно большом пути, например, разбег перед прыжком, размах перед ударом. Мышцы кузнечика не могут развить больших усилий, поэтому для увеличения дальности прыжка, которое требует значительного накопления энергии, служат длинные конечности кузнечика.

Задача 1. На рисунке 6 показан дятел, сидящий на стволе дерева. Вес его разлагается на две составляющие F1 и F2. Составляющая F1 уравновешивается реакцией дерева на хвост птицы. Составляющая F2 стремится опрокинуть птицу. Почему же дятел под действием этой составляю-щей не падает вниз, а без особого труда удерживается на стволе дерева? Ответ: Составляющая сила F2 уравновешивает-ся силой сцепления ног птицы с корой дерева.

Задача 2. Какой из изображённых на рисунке 8 медведей находится в более устойчивом положении? Почему? Ответ: В более устойчивом положении находится медведь, стоящий справа, так как его центр тяжести расположен ниже.

Задача 3. Почему черепахи, опрокинутые на спину, обычно не могут самостоятельно перевернуться ? Ответ: Перевернутая черепаха представляет собой как бы тяжелый шаровой сегмент, лежащий на выпуклой поверхности. Такой сегмент очень устойчив, и, чтобы перевернуть его, нужно достаточно высоко поднять его центр тяжести (рис. 10). Многие черепахи не могут поднять свой центр тяжести так высоко, чтобы перевернуться, и поэтому погибают лежа вверх ногами.

Задача 4. Многие кости животных и человека имеют на концах утолщения. Для чего они нужны? Ответ: При сжатии однородного тела величина деформации во всех его точках будет одинаковой, кроме концов, где тело опирается на другие тела.

Задача 5. На сухих лугах нередко встречается красивое растение, называемое луговым шалфеем. Рассмотрите устройство цветка шалфея и найдите в нем рычаг. Какое значение имеет рычаг шалфея для опыления цветка? Ответ: В цветках шалфея вытянутые тычинки служат длинным плечом рычага. На их конце расположен пыльник. Короткое плечо рычага как бы предохраняет вход в цветок. Когда насекомые, преимущественно шмели, заползают в цветок, они нажимают на короткое плечо. В это время длинное плечо рычага пыльником ударяет по спинке насекомого и оставляет на ней пыльцу. Перелетая на другой цветок, насекомые этой пыльцой опыляют его.

Задача 1. Каким образом возникает звук при стрекотании сверчка? Ответ: Звук возникает от трения ноги о крыло. На ноге у сверчка зазубрин-ки, на крыле —зацепочки

Задача 2. Наблюдая летом за пчелами, можно заметить. что пчелы-сторожа, которые стоят у входа в улей, не обращают внимания на прилетающих рабочих пчел, но очень агрессивно реагируют на трутней, пролетающих рядом, хотя те имеют ту же окраску, форму и размеры тела. Каким образом пчелы-сторожа отличают рабочих пчел от трутней? Ответ: Несмотря на поразительное сходство даже в поведении, маскирующийся трутень выдает себя звуками. Частота колебаний его крыльев выше, поэтому пчелы-сторожа легко отличают пчел-воришек от рабочих даже на значительном расстоянии. .

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК Задача 3 . Наблюдая за поведением паука, заметили, что он выскакивал из своего укрытия и стремительно направлялся к мухе, попавшей в расставленную им сеть, только тогда, когда там находилась муха средней величины; если же попадала малая муха, то паук часто не обращал на нее внимания. Каким образом паук мог судить о размерах своей жертвы?

Ответ: Паук с помощью особых чувствительных органов на лапках воспринимает колебания паутины и по их силе узнает, какого размера муха попалась в его западню. Если муха слишком мала, паук может не обратить на нее внимания. Если же колебания сильны, паук бросается к жертве и разрывает нити, освобождая ее и, тем самым, спасая остаток своей сети.

Задача 6. Зрение у летучих мышей, как известно, очень плохое, и ориентируются они лишь благодаря ультразвуковому локатору. С его помощью мыши удивительно точно определяют местоположение даже самых маленьких насекомых и ловят их на лету без промаха. Но иногда бывают и неудачи. И, как правило, с бабочками. Почему ультразвуковой локатор летучей мыши не всегда обнаруживает бабочку? Ответ: Оказалось, что у некоторых бабочек в брюшной полости есть особый орган, который предупреждает их о приближении летучей мыши. Когда мышь с наступлением темноты вылетает на охоту и начинает озвучивать окружающее пространство, эти бабочки мгновенно улавливают звуковые импульсы и, сделав крутой вираж, планируют на землю, чтобы выйти из поля облучения хищников.

Краткое описание документа:

Читайте также: