Доклад на тему адвокатская практика плевако

Обновлено: 17.06.2024

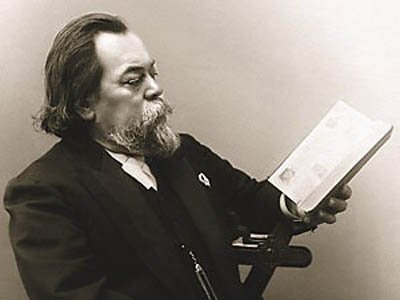

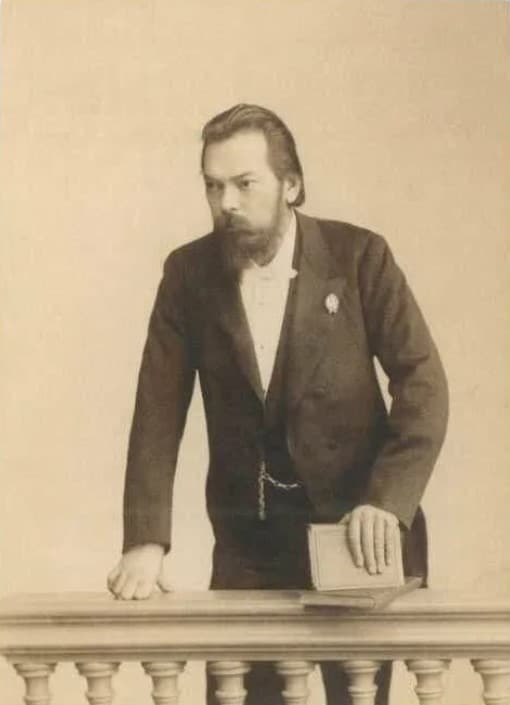

Россия всегда славилась талантливыми людьми, приносившими ей мировую известность. Одним из таких сынов России был выдающийся судебный оратор, адвокат Федор Никифорович Плевако. В судебную систему России Плевако вошел с первых дней проведения в жизнь прогрессивных начал судебной реформы 1864 года.

Почти всю свою 40 – летнюю адвокатскую деятельность Плевако был вне политики. Он не примыкал ни к какой политической партии, но на закате дней своих, уже будучи тяжело больным, стал депутатом III Государственной думы (1907 год) от партии октябристов.

Ф. Н. Плевако был самобытен во всем. Он не исповедовал никаких шкал и течений, во всем поступал так, как считал нужным. Далее, я хотел бы рассказать биографию этого известного человека.

Родился Плевако 13 апреля 1842 года.

Маленького Федора горячо любил его старший брат Доримдонт, мастеривший ему замысловатые игрушки, выстроил из камней в саду игрушечный домик, устроил фонтан.

К шести годам Федор уже свободно читал все, что ему попадалось под руку. Отец, ежегодно отправляясь в отпуск, привозил детям подарки, но чаще всего книги.

В дом приглашались учителя, которые учили детей грамматике, математике, географии, истории и немецкому языку.

В приходской школе Федор учился с 7 до 8 лет, а с 8 до 9, до отъезда в Москву, посещал занятия в уездной школе.

В 1851 году отец В. И. Плевако вместе с семьей переезжает в Москву, чтобы учить детей. До конца своих дней Ф. Н. Плевако будет жить, учиться, работать в Москве.

В 10 лет Федор довольно хорошо и грамотно писал, не делая много ошибок, а в области математики его знания были на уровне реального училища, по - немецки он свободно разговаривал с учителем. Хорошо знал Федор и основные произведения русской классики.

Наступила суббота, отец явился в училище и распорядился, чтобы дети взяли свои книги и тетради, и объявил им, что пока они будут дома. Вскоре Федор узнал, что их выгнали из училища, так как в училище нельзя держать незаконнорожденных.

Дети были определены для дальнейшей учебы в первую гимназию, располагавшуюся на Пречистенке. Мальчиков приняли в третий класс, и в середине января 1853 года они начали заниматься.

Когда Федор учился в четвертом классе у него умер отец. Не дожив до 20 лет умер его брат Дормидонт. В семье остались 15 – летний Федор, его младшая сестра и мать.

Весной 1859 года Федор окончил гимназию и встал перед выбором факультета в Московском университете. Увлечение русской и зарубежной литературой, хорошее знание истории, остановили его выбор на юридическом факультете.

Итак, с 1сентября 1859 года Федор Плевако стал студентом юридического факультета Московского университета. Учение давалось ему легко, он сдавал все экзамены положительно. В 162 году Ф. Н. Плевако познакомился с основными идеями готовившейся реформы судебной системы России, которые широко обсуждались среди студенческой молодежи.

В 1864 году Плевако окончил университет со степенью кандидата прав.

Федор Никифорович Плевако приобрел славу на поприще ораторского искусства в суде, стал блестящим адвокатом, что принесло ему всеобщее признание.

Первые выступления Плевако в реформированном суде звучали молодо, звонко, а самое главное, они провозглашали на суде слово правды и это создавало ту основу, на базе которой его имя стало быстро приобретать известность, становилось популярным. Его популярности способствовало и то, что он первым выступил в качестве защитника на заседании только созданного Московского окружного суда, он же первым выступил и во второй судебной инстанции — судебной палате Московского округа. Фамилия Плевако появилась в газетах, извещавших о первых заседаниях новых судебных установлений, а это прибавляло ему клиентов, он прочно становился на избранный путь.

Итак, Ф. Н. Плевако был одним из тех, кто первым стал разрабатывать основы русского судебного красноречия. В газетах и журналах его имя не сходило со страниц, а это давало ему еще большее число клиентов, что он не мог удовлетворить всех запросов, и многие дела передавал коллегам и ученикам.

Став знаменитым адвокатом, он был удостоен дворянства и получил классный чин действительного статского советника (чин IV класса, согласно табели о рангах, соответствовал армейскому званию генерал – майора), но по – прежнему оставался доступным каждому человеку, он был народным адвокатом.

Плевако — глубоко русский человек, по духу, и он гордился тем, что он русский, и наш народ гордился своей знаменитостью, хотя по праву он был — по сложившейся терминологии — инородец, его отец был то ли украинец, то ли литовец, а мать киргизка. Он любил русскую жизнь и чтил народные обряды, русскую старину.

Годы его адвокатской деятельности можно разделить на два периода. Первый — годы расцвета и вдохновения — 1870 – 1900, в его речах чувствовалась огромная сила, эффектные фразы произносились звучным голосом, твердым и уверенным тоном. Речи текли так плавно и увлекательно, что аудитория молча и с благоговением внимала тому, что оно говорил.

Во второй период (после 1900 года) в его речах нередко чувствовалась усталость, стала замечаться апатия, падал дух боевитости, не все его слова проникали в сознание судей и аудитории. Он сам чувствовал снижение ораторского темперамента, а после выступления в суде в этот день уже ничем не занимался, в семье его это понимали и создавали ему условия для отдыха.

Плевако был человек огромного ума, сердца и таланта. Это был самородный, чисто национальный талант, стихийно мощный, не всегда ровный. О Плевако говорила вся Россия.

Траурная процессия была нескончаемая, в ней были люди всех сословий и рангов. Его похоронили на кладбище Скорбященского монастыря. В 30 - е годы прах Плевако был перезахоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Заключение.

Адвокат не только выступал представителем интересов участвующих в гражданском процессе, но был и консультантом.

Учеными – юристами и деятелями адвокатуры были образованы юридические общества при университетах.

В 1877 1878 годах были открыты юридические общества при Петербургском и Казанском университетах. В них лидировала либеральная оппозиция.

С ходом дальнейшего развития капитализма в России основная масса адвокатов все более превращается в юрист консультантов и поверенных, служащих интересам банков, железных дорог. Это определяло политическое лицо большинства адвокатов в конце XIX столетия и в начале XX века. Когда в России начали образовываться политические партии, это большинство отнюдь не случайно оказалось в рядах правых буржуазных партий.

8. Исаев И.А. История государства и права России. М.: Юристъ, 1996.-544с.

16. Адвокат: Газета для всех /Учредитель: Международный союз (содружество) адвокатов.

[1] Правозаступничество – юридическая помощь, оказываемая нуждающимся в ней, специально занимающимися изучением законов лицами.

[2] Судебное представительство – замена в процессе одного лица другим, при которой все последствия судебной деятельности представителя падают непосредственно на представляемого.

[3] Цитата по: Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II М., 1909, с 66.

[4] Пальховский А.М. О праве представительства на суде М., 1876 с. 124-125.

[5] См.: Платонов С.Ф. О русской адвокатуре. Журнал уголовного права. 1875 кн. 5.

[6] Объяснительная записка к Учреждению судебных установлений СПб 1863г. С 270.

В отечественной историографии, которая, разумеется, не обошла вниманием этого выдающегося юриста, до сих пор освещались в основном историко-правовые взгляды и адвокатская практика Ф.Н. Плевако, однако без должного освещения осталась его общественно-политическая деятельность. Между тем, Ф.Н. Плевако занимался публицистической деятельностью, в течение шестнадцати лет был гласным Московской городской думы, входил в состав членов ЦК партии октябристов, являлся депутатом III Государственной Думы. В этой связи объективно назрела необходимость дальнейшего изучения его жизни и деятельности, осуществления комплексного и всестороннего исследования правового, публицистического, а также общественно-политического наследия Ф.Н. Плевако.

Актуальность проекта выбранной мною тема является актуальной, так как, изучая современную культуру речи в деятельности юриста очень важно знать и понимать, какие исторические пути развития она прошла, и какой вклад в нее внес тот или иной деятель.

Проблемойнашего проекта является недостаточность и обусловленность изучения поколения адвокатской деятельности Ф.Н. Плевако.

Задачи проекта:

1. Изучить и систематизировать литературу о Ф. Плевако как о ярком представители адвокатской деятельности;

2. Охарактеризовать деятельность Ф. Плевако как яркого представителя адвокатской деятельности;

3. Описать процесс создания буклета о Ф. Плевако как о ярком представители адвокатской деятельности;

Начало деятельности Ф. Плевако-как яркий представитель адвокатской деятельности в России

Дореформенный суд в России использовал нормы времен Петра I и Екатерины II, а то и более ранние нормы Соборного уложения 1649 года. Естественно, они не могли уже отвечать существующему порядку, тем более что Россия наконец-то официально отменила крепостное право.

Кроме того, дореформенный суд в России имел множество довольно разнородных судебных инстанций, и эта путаница усугублялась отсутствием четкого разграничения их подсудности, а также большим количеством специальных судов, которые в ряде случаев заменяли обычные судебные органы.

Но главное, судебная система была построена по сословному принципу: дворянство, городское население, мещане, крестьяне (государственные и однодворцы) имели свои, специально для каждого сословия созданные суды (суды для духовенства, например, продолжали существовать в таком виде, в каком были до 1775 года).

Не менее примечателен тот факт, что для судей не существовало не только юридического, но даже общего образовательного ценза. Конечно, это отражалось на профессионализме судей самым пагубным образом.

Была и еще одна деталь: высокопоставленные или просто богатые и родовитые лица ощущали себя намного выше судей и их решений. Поэтому такое лицо могло просто распорядиться решить дело тем или иным образом, и от судьи требовалось немалое гражданское мужество (или не менее влиятельное знакомство), чтобы противостоять этому напору.

В таких условиях и выявилась необходимость реформировать всю судебную систему. Судебная реформа 1864 года провозгласила следующие принципы: независимость суда; его все сословность; устность и гласность судебного разбирательства; равенство всех перед судом; несменяемость судей и следователей; рассмотрение дела с участием присяжных заседателей; выборность судей и присяжных заседателей; установление прокурорского надзора. Но главное: в результате реформы для защиты в уголовном процессе и представительства по гражданским делам была создана адвокатура.

Именно в таких условиях вступил на юридическое поприще Ф.Н. Плевако. Юридическое образование он получил в Московском университете, затем принял адвокатское звание и стал присяжным поверенным при Московской судебной палате. Вскоре его имя получило широкую популярность в публике, ставшей посещать заседания суда, поскольку они стали открытыми, а коллеги-юристы должным образом оценили его профессионализм.

Постепенно, от процесса к процессу, своими умными, проникновенными и логичными речами Плевако завоевал широкое признание и славу выдающегося судебного оратора. Но дело было не только в его ораторском даре, но и в его неизменном внимании к психологической стороне дела, которую он всегда разворачивал в своих речах перед судом и публикой.

Ф. Плевако не ограничивался в судебных речах освещением исключительно юридических аспектов рассматриваемого дела. В ряде судебных выступлений Ф. Н. Плевако затрагивал большие социальные вопросы, которые находились в поле зрения общественности и будоражили умы. Это и стало основанием для славы Плевако в двух ипостасях: как оратора у публики, и как грамотного юриста у коллег.

Вообще появление фигуры оратора в российском суде, конечно, привлекло всеобщее внимание: гласность процесса превратила его в своеобразное развлечение для публики, которая ходила на процессы послушать полемику прокурора и адвоката. Плевако быстро дал понять, что полемика с ним для прокурора дело практически невозможное.

Благодаря воспоминаниям В. Вересаева практически хрестоматийным стал следующий случай: «Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник, стоимостью дешевле 50 копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет.

«Естественно, такой вывод вызвал смех в зале, да и у судьи появилась улыбка на лице. Подсудимая была оправдана, и это только один пример из множества, когда Плевако выдвигал против обвинения совершенно неюридические доводы и, тем не менее, выигрывал дело. Проблема заключалась, однако, не в неуважении юристов к закону, а в том, что Плевако одним из первых обратил внимание на психологическую и социологическую составляющую любого правонарушения.

Ф. Н. Плевако, бесспорно, является наиболее колоритной фигурой среди крупнейших дореволюционных адвокатов, даже на их фоне он резко выделялся своей яркой индивидуальностью, хотя дореволюционная адвокатура не была бедна талантливыми ораторами.

Такая наглядная демонстрация привела к тому, что присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимого, хотя в наше время его аффект послужил бы всего лишь смягчающим, но отнюдь не исключающим ответственность обстоятельством. Плевако просто самым нагляднейшим образом показал залу и присяжным, что именно привело к преступлению.

И Плевако либо защищал невиновного, либо просил о великодушном снисхождении к виновному.

Плевако никогда не рассчитывал только на свой талант, в основе его успеха лежало большое трудолюбие, настойчивая работа над словом и мыслью. Содержание речи, ее тон и направление Плевако, как никто из дореволюционных судебных ораторов, увязывает с настроением слушателей, к которым она обращена. Он был подлинным мастером понимания и проникновения в настроение судебной аудитории, умело затрагивая нужные струны. Но он не пользовался этим в тех целях, которые считал неэтическими.

Поэтому не только присяжные поддавались обаянию таланта Плевако, и коронные судьи нередко оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического воздействия. Но это воздействие всегда было основано на строгой логике и безупречном понимании психологии.

Плевако предстает в своем наследии в двух качествах: защитником (представителем обвиняемого) и обвинителем (поверенным потерпевшего или гражданского истца).

Но Плевако-обвинитель всегда выигрывал процессы. Это объясняется различием в критериях выбора дел адвокатом, поскольку Плевако довольно быстро получил возможность выбирать себе дела.

Плевако осуществлял защиту и по назначению суда, но получая предложение со стороны потерпевших и гражданских истцов, брался за дело, только если был полностью убежден в справедливости их притязаний.

Таким образом, мы сегодня можем смело утверждать, что Плевако внес значительный вклад в формирование нормы профессиональной морали. Ведь споры о моральности адвокатской профессии, о нравственной допустимости защиты любого и каждого обвиняемого не прекращаются и поныне.

А сегодня, с распространением информации по Интернету, этот вопрос приобретает особенную остроту: ведь мы получаем информацию почти мгновенно, и она часто касается неблаговидных деяний…

Ф. Плевако-яркий представитель адвокатской деятельности в России

"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…" Этой фразой Федор Плевако, легендарный российский адвокат, обезоружил присяжных заседателей, которые несколько минут назад согласно кивали в такт речи прокурора, говорящего, что дошедшая до крайней бедности пожилая женщина достойна жалости, но частная собственность священна. Тем не менее вердикт коллегии был: "Не виновна". Также одной фразы хватило адвокату, чтобы присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении священника, обвиненного в прелюбодеянии и мелких кражах: "Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них признался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи ваши. Теперь он ждет от вас отпустите ли вы ему его грех?"

Однако за кажущейся легкостью побед Плевако в суде стояла не только его природная ораторская одаренность, но, главным образом, тщательная подготовка к каждому уголовному и гражданскому процессу, глубокое изучение всех обстоятельств дела, всесторонний анализ доказательств обвинения, показаний подсудимых и свидетелей. Его речи отличались психологической глубиной и житейской мудростью. "Плевако подходит к пюпитру, полминуты в упор глядит на присяжных и начинает говорить. Речь его ровна, мягка, искренна… Образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество… Дикция лезет в самую душу, из глаз глядит огонь… Сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно…" — писал выдающийся русский писатель Антон Павлович Чехов. "Дуракам и гениям закон не писан: то, за что заклеймили бы обыкновенного среднего человека, совершенно сходит с рук людям силы, поскольку эта сила проявляется в тех или иных выдающихся их качествах". Это тоже о Плевако, но из ироничного фельетона Александра Серафимовича "Закон Плевако", опубликованного в 1902 году. Хотя лучше всего профессиональные приемы и неповторимый стиль обращения с судьями и присяжными заседателями характеризуют собственные высказывания великого адвоката.

Из судебных речей по делам о массовых беспорядках

1897 год, дело рабочих Коншинской фабрики г. Серпухова по обвинению в участии в экономической стачке, разгроме ряда квартир высших фабричных служащих и в нанесении им побоев, а также в призывах к приостановлению работы на соседней фабрике.

Совершено деяние беззаконное и нетерпимое, — преступником была толпа. А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе. Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая. Ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи, обвинители.

Толпа — это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14-й и 15-й томы [Свод законов Российской Империи] делают ей честь, внося ее имя на свои страницы. В первом — толпе советуется расходиться по приглашению городовых и чинно, держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу, идти к своим домам (ст. 113, т. XIV Свода Законов). Второй — грозит толпе карами закона.

Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

У вас, господа коронные судьи, масса опыта, — не к вам слово мое: не напоминать вам, а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление.

Я прошу носителей этого непосредственного миропонимания (обращение к присяжным) не выезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта, а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела.

Только рассмотрением улик, выясняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы [присяжные] выполните требование закона, и кара ваша обрушится на лиц не за бытие в толпе, а за ношение в себе первичных, заразных миазм, превратившихся в эпидемию, по законам, подмеченным изучающими психологию масс.

Там, во 2-м томе (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года) под ст. ст. 82—83 вы (обращение к присяжным) найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливыми карами лишь в исключительных, статьей перечисленных, случаях; там приведено ценное мнение светила французской юриспруденции Heii о границах общеопасного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти страницы.

Чудные часы предстоит пережить вам, господа судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от кар неповинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злой волей, сколько нерадостными условиями своей жизни. Будьте снисходительны!

(Примечание: все подсудимые были осуждены в соответствии с обвинительным заключением.)

1880 год, дело 34-х крестьян села Люторич Тульской губернии по обвинению в оказании сопротивления судебному приставу, описывавшего имущество в счет взыскания 8218 руб. 29 коп. за аренду земли у помещика, которые, по утверждению общины, уже были заплачены.

Среди обстоятельств, подобных настоящему, мутился разум целых народов. Как не спутаться забитому уму нашего крестьянина?! Вы (обращение к сословным представителям в суде) лучше меня знаете это и не забудьте дать ему место при постановке приговора.

Верю я, глубоко верю, что сегодняшний день в летописях русского правосудия не будет днем, за который покраснеет общество, разбитое в своей надежде на господство правды в русском суде.

Нет, вы не осудите их. Мученики терпения, страстотерпцы труда беспросветного найдут себе защиту под сенью суда и закона. Вы пощадите их.

(Примечание: трое крестьян были присуждены к 4-месячному тюремному заключению, одна крестьянка к однодневному, а еще один подсудимый — к штрафу, а в случае несостоятельности — к аресту, остальные — оправданы.)

О тонкостях адвокатской профессии

Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так и у нас, защитников, защитительная жилка всегда остается нашим свойством не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, прощаем и о которых мы сожалеем Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о котором я говорил, и чувства справедливости к тому человеку, который страдает (1882 год, дело супружеской четы Семена и Марии Замятниных, обвиняемых в вымогательстве. Плевако представлял пострадавшего).

Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами. Думалось и догадывалось, о чем будет говорить прокурор, на что будет особенно ударять, где в нашем деле будет место горячему спору, — и свои мысли держал я про запас, чтобы на его слово был ответ, на его удар — отражение (1883 год, дело князя Г.И. Грузинского, обвиняемого в умышленном убийстве любовника жены Э.Ф. Шмидта).

Масса сведений, нам сообщенных, поразительна, но она не вся идет к делу; попытка воспользоваться ими всеми была бы даже ошибочной. Подобно скульптору, стоящему перед глыбой мрамора, адвокат должен угадать, какое цельное, говорящее уму и сердцу, живое, жизненное создание воспроизвести из данного материала, и, угадав, смело своим резцом отсекать ненужное, как массу мертвой материи (1884 год, дело Н.А. Булах по обвинению в доведении А.В.Мазуриной до "полного идиотизма" с целью завладения ее наследственным капиталом. Плевако выступал в качестве представителя гражданского истца).

Защита, господа судьи, не должна самоуверенно ограничить свое слово отрицанием вины. Она должна смирить себя и предположить, что ей не удастся перелить в вашу душу ее убеждения о невинности подсудимых. Она должна, на случай признания фактов совершившимися и преступными, указать на такие данные, которые в глазах всякого судьи, у которого сердце бьется по-человечески и не зачерствела душа в пошлостях жизни, ведут к снисхождению и даже к чрезвычайному невменению при наличности вины (1880 год, дело крестьян села Люторич).

Не думайте, что я уклонюсь в сторону от целей правильно понятой защиты; не бойтесь, что увлекусь публицистическим интересом предложенного вашему суду дела, перейду пределы судебного диспута. Чувство меры удержит меня. Оно внушает мне, что 34 подсудимых, — да и не 34, а один человек, — могут требовать, чтобы я не делал из их спины той площадки, на которой просторно можно разгуливать и декламировать темы из области общественных вопросов, оставив на произвол судьбы то, что должно всецело овладеть моими силами, — заботу о будущности подсудимых, заботу о том, чтобы отклонить или умалить удары, направленные на головы этих несчастных грозой карающего закона (1880, дело крестьян села Люторич).

Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый [офицер А.М. Бартенев застрелил свою любовницу по ее же просьбе], сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких отклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары (1891 год, дело об убийстве артистки Марии Висновской).

О прокурорах и обвинении

Прокурор имел в виду одну цель: разъяснить дело — виноват или невиноват Карицкий и во имя обвинения, по свойству своей обязанности, односторонне группировал факты и выводы (1868 год, дело Дмитриевой и Каструбо-Карицкого, обвиняемых в краже процентных бумаг и в незаконном проведении аборта).

Документы прочитаны, свидетели выслушаны, обвинитель сказал свое слово — мягкое, гуманное, а потому и более опасное для дела… (Декабрь 1880, дело крестьян села Люторич.)Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора, — я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия (1891 год, дело об убийстве артистки Марии Висновской).

Обвинение ошиблось в пользовании одним бесспорно умным правилом практической юриспруденции. Оно гласит, что при исследовании какого-либо преступления самое вероятное направление для следователя — в сторону заинтересованных в преступлении. Да, это так; но если предполагается несколько заинтересованных, то, прежде чем остановиться на всех, надо выяснить природу преступления: таково ли оно по данной форме совершения, что требует участия нескольких воль и сил Только положительные данные могут заставить власть привлечь группу, без них же природа содеянного зла не оправдывает общего подозрения (1890 год, дело Александры Максименко, обвиняемой в отравлении мужа).

О законе, справедливости и милосердии

Оканчивая мое обвинительное слово, я жду вашего (обращение к присяжным) решения. Думаю, что вы сознаете, что дело правосудия есть дело великое. Надеюсь, что мне, как вашему собрату по стране, не придется краснеть за вас, что вы сознаете, что нужно давать руку помощи упавшему, поднять грешника кающегося, оказать милость страждущему. Но, милуя грешника, не давайте ему пользоваться плодами греха! (1882 год, дело супружеской четы семена и Марии Замятниных, обвиняемых в вымогательстве. Плевако представлял пострадавшего.)

Наделы [выделенные крестьянам в аренду помещиком] в имениях графа согласны с буквой закона; требовать от него большего во имя идеального права нельзя. Для тех людей, которые не знают долга выше предписанного законом, которые не чуют, что закон — это минимум правды, над которой высится иной идеал, иной долг, внятный только нравственному чувству, — для тех людей факт данного надела — факт безупречный, полная мера обязанностей графа к крестьянам, чуждая всякого захвата и вреда. (1880 год, дело крестьян села Люторич).

Законодатель знает, что есть случаи, когда интересы высшей справедливости устраняют применение закона. Законодатель знает, что есть случаи, когда мерить мерой закона, значит — смеяться над законом и совершать публично акт беззакония (1880 год, дело крестьян села Люторич).

Господа, обществу нужно правосудие; правосудие же должно карать тех, чья вина доказана на суде. Общество не нуждается, чтобы для потехи одних и на страх другим, время от времени произносили обвинения против сильных мира, хотя бы за ними не было никакой вины. Теория, проповедующая, что изредка необходимо прозвучать цепями осужденных, изредка необходимо наполнять тюрьмы жертвами, недостойна нашего времени. Вы не поддадитесь ей" (1886 год, дело Дмитриевой и Каструбо-Карицкого, обвиняемых в краже процентных бумаг и в незаконном проведении аборта).

Правосудие — вовсе не путь, которым, как жребием, выделяется из общества жертва возмездия за совершившиеся грехи, очищение лежащего на обществе подозрения (1890 год, дело Александры Максименко, обвиняемой в отравлении мужа).

Не умаляйте силы улик, но и не преувеличивайте их — вот о чем я вас (обращение к присяжным) прошу. Не преувеличивайте силу человеческих способностей в изыскании разгадки, если таинственные условия дела не поддаются спокойной и ясной оценке, но оставляют сомнения, не устранимые никакими выкладками. Тогда, как бы ни не понравилось ваше решение тем больным умам, которые ищут всякого случая похулить вашу работу, вы скажете нам, что вина подсудимой не доказана (1890 год, дело Александры Максименко, обвиняемой в отравлении мужа).

Знаменитый российский юрист Федор Плевако вошел в историю не только как профессиональный адвокат, но и как выдающийся оратор, виртуозно владеющий словом. На судебные заседания с его участием люди приходили не даже из-за интереса к самому процессу, а, чтобы послушать гениальные речи правоведа.

Детство и юность

Федор Никифорович родился 13 апреля 1842 года в городке Троицк Оренбургской губернии. Отец будущего юриста происходил из польских дворян, а вот национальность матери вызывает у историков споры. Одни считают, что женщина была калмычкой, другие утверждают о ее киргизском происхождении. По третьей версии родительница Федора появилась в казахской семье с высоким уровнем достатка.

Известно, что родители Федора официально расписаны не были, и обряд венчания в церкви не проходили. В семье родилось четверо детей, но двое из них умерли почти сразу же после рождения. Федор и его брат Дормидонт имели статус незаконнорожденных, что значительно повлияло на их дальнейшую биографию.

В середине 1850-х семейство Плевак перебралось в Москву, где братьев определили в элитное учебное заведение. Училище, располагавшееся на Остоженке, готовило молодых людей к дальнейшему поступлению в технические и коммерческие университеты России.

Мальчики начали старательно учиться, и уже в первые месяцы их имена красовались на доске почета. Однако идиллия длилась недолго: узнав о том, что оба юноши являются незаконнорожденными, руководство решило их отчислить.

Отец изрядно потрудился, чтобы его сыновей приняли в московскую гимназию, находившуюся на улице Пречистенка. После вступительных экзаменов ребят приняли, причем сразу же в третий класс.

После гимназии Федя поступил на юридический факультет Императорского Московского университета. Интересно, что в дипломе талантливого студента уже указали видоизмененную фамилию.

Карьера

В 1964 году дипломированный кандидат права устроился на практику в московский окружной суд. Два года молодой человек стажировался, ожидая появления достойной вакансии.

Долго ждать не пришлось: в 1966 году способного юношу пригласили поработать помощником поверенного присяжного. На этой должности начинающий юрист выступал в процессах по криминальным делам, которые его и прославили.

Интересный факт: свое первое дело Федор Плевако проиграл, а его подзащитный получил несколько лет ссылки в Сибирь. Но речь, произнесенная молодым правоведом, не оставила равнодушными ни судей, ни более опытных коллег. На первом же выступлении адвокат продемонстрировал блестящее знание законов и умение грамотно использовать показания свидетелей.

В 1870 году Федор Никифорович занял должность поверенного присяжного окружного суда Москвы. Это был период стремительного карьерного роста юриста, речи которого моментально разбирались на цитаты даже более опытными адвокатами. Через два года успешной практики над Плевако сгустились тучи: начальник жандармерии заподозрил его в участии в тайном сообществе юристов, которые пропагандировали революционные идеи среди молодежи.

Мастеру слова удалось выпутаться из неприятной ситуации – помогло отличное знание законодательства. Чуть не лишившись карьеры, адвокат стал более осторожным и старался не рисковать, участвуя в политических делах. С политически окрашенными процессами он начал связываться лишь в 1905 году.

Адвокатская практика приносила Плевако приличный доход, и вскоре он смог купить себе дом в престижном районе столицы. Слава гениального оратора шагнула далеко за пределы Москвы. Особым почтением Федор Никифорович пользовался у бедняков, так как нередко брался за их дела на абсолютно бесплатной основе.

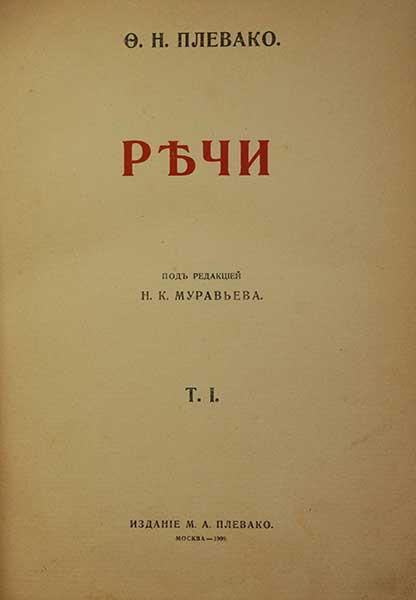

Мастерство правоведа иначе, как искусством, не называли. Его биография стала предметов обсуждения среди людей самых разных слоев общества, а самые интересные моменты его судебных выступлений граждане передавали из уст в уста. Впоследствии Плевако опубликовал книгу, куда включил наиболее яркие моменты своей адвокатской практики.

Современники, которым довелось услышать речи мэтра, говорили о них как о великолепных представлениях. Федор Никифорович виртуозно использовал знание закона, римское право и даже Библию, не забывая при этом импровизировать.

Был случай, когда Плевако выступал против нечистой на руку игуменьи, обвиняемой в присвоении церковных денег. Не побоявшись мести священнослужителей, юрист буквально разнес в пух и прах вороватую монахиню, обличив ее во взяточничестве и лицемерии.

Одно из наиболее ярких дел с участием адвоката проходило в 1874 году. Подзащитной мэтра стала провинциальная девушка, приехавшая в столицу и остановившаяся в одной из гостиниц. Глубокой ночью к ней в номер вторглись пьяные молодые люди, которые решили удовлетворить свою похоть. Спасаясь от нападающих, несчастная выпрыгнула в окно и сломала руку.

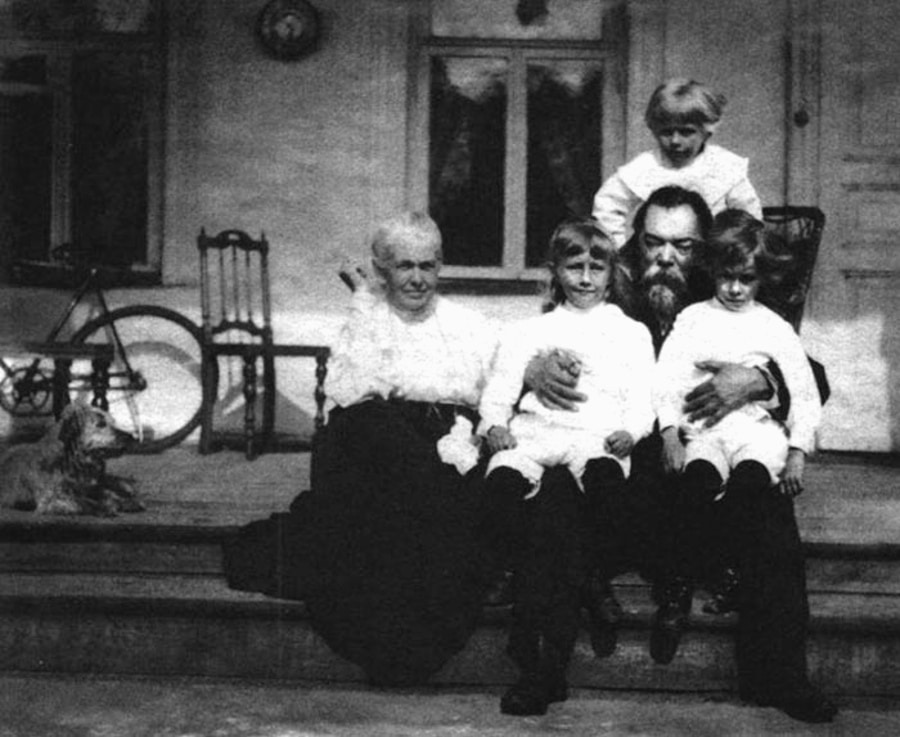

Судебные тяжбы продолжались долгие двадцать лет, пока принципиальный миллионер не скончался. Чтобы узаконить наследников, Плевако сначала оформил их, как подкидышей, а потом усыновил.

Два Сергея – сыновья от разных браков – пошли по стопам отца и стали юристами, но приблизиться к славе Федора Плевако им не довелось.

Смерть

Федор Никифорович Плевако умер от сердечного приступа 6 апреля 1918 года. Он был еще достаточно молод и бодр, активно занимался делами.

На траурной церемонии присутствовала многотысячная толпа, в которой смешались представители самых разных сословий. Последним пристанищем великого юриста стал Скорбященский женский монастырь, который в конце 1920-х годов было решено закрыть. По решению родственников Плевако его останки были перезахоронены на Ваганьковском кладбище столицы.

Долгое время на могиле гениального оратора стоял обычный деревянный крест. Только в начале 2000-х здесь появилось надгробие с барельефом, установленное на средства российского адвокатского союза.

Ссылки

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.

Читайте также: