Доклад гагарина в техникуме

Обновлено: 01.06.2024

* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ)

ФАКУЛЬТЕТ Гуманитарного и социально-экономического образования

КАФЕДРА Правоведения и истории____________________________

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Юриспруденция______________________________

Выполнил студент курса, группы

Фамилия, имя, отчество

Принял _________________ _______

Должность, звание Фамилия, имя, отчество

Новочеркасск 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1: ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ……5

ГЛАВА 2: ПЕРВЫЕ СПУТНИКИ…………………..….………11

ГЛАВА 3: Ю. А. ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ.……..13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..………16

ВВЕДЕНИЕ

Двадцатый век навсегда войдет в историю человечества, как век освоения космического пространства. Еще в начале века русский ученый

После Октябрьской революции многие ученые и конструкторы, горячо верившие в осуществление идей К. Э. Циолковского, стали работать над их дальнейшим развитием и претворением в жизнь.

Уже в 1931 г. в Москве, Ленинграде, Харькове, Тифлисе, Баку, Архангельске, Новочеркасске и других городах страны появляются группы по изучению реактивного движения, а в 1933 г. по решению правительства был создан впервые в мире Реактивный научно-исследовательский институт.

В эти годы создаются и проходят испытания первые советские жидкостные ракеты. Накапливается опыт их проектирования и изготовления, подготовки и осуществления пусков. Стало очевидно, что дальнейшее развитие ракетной техники потребует проведения обширных научно-исследовательских, конструкторских и экспериментальных работ, многие из которых явились совершенно новыми направлениями в науке и технике.

Были созданы специализированные научные организации и конструкторские бюро. В результате многолетней совместной деятельности этих организаций постоянно улучшались летные характеристики ракет.

В 1957 г. была создана первая космическая ракета. 4 октября 1957 г. в Советском Союзе был выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли.

В эти же годы готовились первые пилотируемые полеты в космос. Они потребовали решения ряда принципиально новых задач. Надо было заранее убедиться в переносимости человеком факторов космического полета и подготовить к этому будущих космонавтов физически и психологически. Нужно было обеспечить жизнедеятельность космонавта на корабле и дистанционный контроль состояния его здоровья в полете. Предстояло создать средства ручного управления кораблем и средства ведения радиотелефонной связи с космонавтом. Наконец надо было обеспечить безопасное возвращение корабля на Землю. Все эти проблемы были решены в рекордно короткие сроки, и уже весной 1960 г. правильность инженерных решений экспериментально проверялась на первых беспилотных кораблях-спутниках.

Он стал вторым эпохальным событием в освоении космоса. Полет показал принципиальную возможность безопасного пребывания и работы человека в космическом пространстве.

Во время этих полетов космонавты выполняли все усложняющиеся программы экспериментов и визуальных наблюдений и продемонстрировали высокую эффективность участия человека в космических исследованиях. Результаты первых полетов позволили сделать последующие шаги в освоении космоса.

Глава 1: ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Выход человечества в космос – закономерный процесс исторического развития: в нем отражена вечная потребность людей познавать тайны природы, искать новые сферы обитания.

Военно-ученый комитет, занимавшийся в России ракетными делами, сосредоточил свое внимание на разработке конструкции ракет. В

1814 г. член Военно-ученого комитета И. Картмазов изготовил боевые ракеты двух типов - зажигательные и гранатные. Они успешно прошли испытания. Военное министерство России приняло решение ознакомить войска с действием боевых ракет.

Над созданием боевых ракет в те годы успешно работал один из выдающихся отечественных ученых, герой Отечественной войны 1812 г. Александр Дмитриевич Засядко (1779-1837). Изготовив свои первые ракеты, Засядко продемонстрировал их в 1817 г. в Петербурге, а затем под Могилевом, где им была открыта специальная пиротехническая лаборатория. Результаты испытаний превзошли все ожидания: дальность полета ракеты достигла 1670 м. В 1826 г. в Петербурге было создано постоянное ракетное заведение с целью массового производства ракет для русской армии.

Большой вклад в совершенствование боевых пороховых ракет внес видный ученый и конструктор Константин Иванович Константинов (1817-1871). К. И. Константинов заложил основы экспериментальной ракетодинамики.

Новая область техники – ракеты – все больше привлекала внимание ученых и конструкторов. Появились предложения использовать ракеты на флоте и в воздухе. Особое внимание ученых и конструкторов было привлечено к созданию летательных аппаратов с ракетным двигателем. Во второй половине XIX в. в России было предложено свыше 20 проектов реактивных летательных аппаратов. Так в 1849 г. военный инженер

Особого внимания заслуживает проект революционера Николая Ивановича Кибальчича (1853-1881). Приговоренный к смертной казни за участие в покушении на царя Александра II, находясь в заключении,

А. П. Федорова произвела большое впечатление на К. Э. Циолковского. Осмыслив ее, он сформулировал свою идею создания жидкостной многоступенчатой ракеты, рассчитанной для полета человека вне Земли.

К. Э. Циолковский установил законы движения ракеты как тела переменной массы, определил коэффициент полезного действия ракеты, исследовал влияние силы сопротивления воздуха на ее движение. К. Э. Циолковский отметил преимущества ракетных двигателей при больших скоростях движения, дал схему межпланетной ракеты, указав при этом на выгодность применения жидкого топлива. Считая ракету единственным практически приемлемым способом осуществления полетов в космос,

К. Э. Циолковский развил идею устройства составной многоступенчатой ракеты. Своими работами К. Э. Циолковский во многом определил рациональные пути развития космонавтики и ракетостроения.

В 1921 г. Ф. А. Цандер представил московской конференции изобретателей свой проект межпланетного корабля-аэроплана.

Начавшаяся в стране культурная революция, пробуждение народных масс вызвали широкий интерес множества людей к звездным полетам. В их числе был талантливый изобретатель Юрий Васильевич Кондратюк (1897-1942). Независимо от К. Э. Циолковского Кондратюк оригинальным методом вывел основные уравнения движения ракеты, рассмотрел проблемы энергетически выгодных траекторий космических полетов и теории полета многоступенчатых ракет. Ему принадлежит ряд новаторских идей, в том числе идея создания промежуточных межпланетных заправочных ракетных баз, предложение использовать атмосферу планеты для торможения при посадке ракеты. Ю. В. Кондратюк предложил схему полетов к Луне с выходом на ее орбиты искусственных спутников и последующего отделения взлетно-посадочного корабля. Он также выдвинул идею использования гравитационных полей встречных небесных тел для дополнительного разгона космических кораблей или торможения их при полетах в пределах Солнечной системы.

Популяризацией космонавтики занимался известный советский ученый аэродинамик Владимир Петрович Ветичкин (1883-1950). Первоначально (1921-1925) В. П. Ветичкин выступал с докладами о проблемах реактивного полета в пределах атмосферы и в межпланетном пространстве, позже – с 1925 по 1927 гг. – он разрабатывал основы динамики полета крылатых ракет и реактивных самолетов.

В декабре 1930 г. Ф. А. Цандер начал работать в Институте авиационного машиностроения, в 1931 г. приступил к постройке воздушно-реактивного двигателя ОР-1, а затем к постройке жидкостного ракетного двигателя ОР-2.

Двигатель ОР-1 развивал силу тяги до 1,5 Н. Он работал на бензине и сжатом воздухе. Двигатель ОР-2 был более мощным. Развиваемая им сила тяги достигала 500 Н. Топливом был по-прежнему бензин, а окислителем – жидкий кислород.

В мае 1929 г. в газодинамической лаборатории впервые в СССР были начаты экспериментальные исследования жидкостных ракетных двигателей. Руководителем разработки этих двигателей был талантливый инженер (ныне академик) Валентин Петрович Глушко.

Важную роль в развитии отечественной ракетной техники сыграла и группа изучения реактивного движения. В ней объединились многие энтузиасты ракетного дела: Ф. А. Цандер, аэродинамик В. П. Ветичкин, талантливые инженеры С. П. Королев, М. К. Тихонравов и др.

Работой группы руководил технический совет под председательством С. П. Королева. Первый полет ракеты ГИРД-09 был осуществлен в августе 1933 г. Длина ракеты 2,4 м, стартовая масса 19 кг, причем на долю топлива приходилось 5 кг. Двигатель развивал силу тяги до 500 Н.

Первой экспериментальной советской ракетой с жидкостным ракетным двигателем была ракета ГИРД-10 (двигатель работал на жидком кислороде и этиловом спирте). Первый пуск ракеты, которым руководил

С. П. Королев, состоялся 25 ноября 1933 г. на полигоне в Нахабине. Хотя в полете нарушилось крепление двигателя, и ракета упала в 150 м от места старта, это не омрачило радости ее создателей, ведь был сделан еще один шаг в освоении ракетной техникой.

Осенью 1933 г. на базе газодинамической лаборатории и группы изучения реактивного движения было решено создать в Москве Реактивный научно-исследовательский институт. Начальником института был назначен И. Т. Клейменов, а заместителем по научной части – С. П. Королев.

В истории освоения космического пространства с именем С. П. Королева связана эпоха замечательных достижений. Научные и технические идеи С. П. Королева получили широкое применение в ракетной и космической технике в России.

Выдающимся событием того времени было создание двигателя ОРМ-65 с регулируемой тягой от 500 до 1750 Н для установки его на крылатой ракете РНИИ-212 и планере СК-9 конструкции С. П. Королева.

Крупнейшим мероприятием в научной жизни послевоенного периода стал Международный геофизический год, проходивший с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. К этому времени в нашей стране под руководством С. П. Королева были созданы новые управляемые баллистические ракеты дальнего действия Р-2. Они послужили основой для разработки геофизических ракет второго поколения.

Первый пуск построенной на базе ракеты Р-2, геофизической ракеты В-2А был осуществлен 16 мая 1957 г. При этом полезный груз массой 2200 кг был поднят на высоту 200 км и успешно возвращен на Землю.

С 1958 г. начинается очередной этап систематических исследований верхней атмосферы до высоты более 500 км при помощи геофизических ракет В-5А, В-5В. Эксперименты с помощью ракеты В-5А дали ценнейший материал для разработки систем, обеспечивающих жизнедеятельность и спасение человека в космическом полете.

Подготовка к штурму космоса потребовала создания в стране специальных научных институтов и лабораторий, промышленных предприятий, космодрома, сети наземных станций слежения, подготовки высококвалифицированных кадров, причем все приходилось делать, на имея аналогов в мировой практике.

Глава 2: ПЕРВЫЕ СПУТНИКИ

4 октября 1957 г. вошло в историю человечества как начало космической эры. В этот день – день запуска первого советского искусственного спутника Земли – была осуществлена извечная мечта человечества – выход в космос. Совершены полеты к планетам Солнечной системы. Автоматические аппараты успешно работали в условиях громадных давлений и температур на Венере, в космическом вакууме и холоде на Луне. На орбитальных пилотируемых станциях длительное время живут и работают космонавты.

Второй советский искусственный спутник был запущен 3 ноября 1957 г., так же как и первый, в рамках программы Международного геофизического года. Важнейшие эксперименты, проведенные на втором спутнике, - биологические. На его борту находилась собака Лайка. Он представлял собой последнюю ступень ракеты-носителя общей массой 508,3 кг. В контейнерах размещались научная и измерительная аппаратура, а в герметической кабине подопытное животное. Целью биологического эксперимента являлось изучение основных физиологических функций животного на различных участках полета. До полета второго спутника животных неоднократно поднимали в ракетах на высоту 500 км, чтобы проверить переносимость ими перегрузок и кратковременной невесомости. Но только орбитальные средства позволили комплексно исследовать воздействие факторов космического полета – стартовых перегрузок, длительной невесомости, радиации – на живой организм. Первый космический полет живого существа показал, что высокоорганизованное животное может удовлетворительно переносить все факторы космического полета, и подтвердил реальную возможность полета в космос человека.

Успешно прошли испытание система кондиционирования воздуха, оборудование для кормления животного и удаления продуктов жизнедеятельности, измерительная аппаратура для исследования физиологических функций, снятия электрокардиограмм. На втором искусственном спутнике впервые проводились прямые исследования космических лучей и излучений Солнца, неосуществимые с Земли.

Третий советский искусственный спутник (запущен 15 мая 1958 г.) стал первой комплексной научной геофизической лабораторией. Масса спутника составляла 1327 кг, на его борту были установлены двенадцать научных приборов. С их помощью проводились прямые измерения давления и состава верхней атмосферы, определялись характеристики магнитного и электростатического полей Земли и ионосферы, изучались первичные космические лучи и излучения Солнца, регистрировались микрометеорные частицы. Выполненные на спутнике измерения позволили установить наличие внешней зоны радиационного пояса Земли; была получена точная картина пространственного распределения магнитного поля Земли в интервале высот 280 – 750 км. Полетом третьего советского спутника были заложены основы нового направления в науке – космической физики. Полеты первых трех советских искусственных спутников Земли показали, что наука получила уникальные возможности для проведения широкого комплекса исследований в космическом пространстве.

Первые советские искусственные спутники Земли позволили получить начальные, довольно общие сведения о параметрах верхней атмосферы Земли, о процессах, протекающих в околоземном пространстве.

Глава 3: Ю. А. ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ

Первый в истории землян летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской области в семье колхозника.

В 1941 году поступил в начальную школу, затем в ремесленное училище в Люберцах под Москвой. Получил специальность литейщика и одновременно окончил школу рабочей молодежи. Потом учеба в индустриальном техникуме в Саратове и диплом с отличием. В Саратове окончил аэроклуб и поступил в Оренбурге в военно-авиационное училище.

С 1957 года – военный летчик.

В 1960 году летчик Юрий Гагарин переступил порог школы советских космонавтов.

Новый, 1961 год Юрий Гагарин встретил в центре подготовки космонавтов. Это были трудные месяцы перед первым стартом.

Поздно вечером в День космонавтики (официально он был утвержден 10 апреля 1962 года) на площадях выступали известные писатели и поэты. Все концерты и спектакли начинались с поздравления зрителей с успешным завершением полета Гагарина…

А в следующие два дня на московских аэродромах приземлялись специальные самолеты, которые доставляли делегации из различных стран мира для встречи с первым космонавтом.

Но Гагарин глубоко понимал долю своего участия в великом свершении советского народа, в подвиге наших ученых и инженеров. Продолжал работать, учиться. Окончил с отличием Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского.

27 марта 1968 года в результате катастрофы при выполнении тренировочного полета на самолете Юрий Гагарин погиб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше время не зря называют временем научно-технического прогресса. Особенно возросли в наши дни темпы развития науки и техники. Для сравнения вспомним некоторые факты из истории важнейших отдельных открытий человечества. В 1727 г. оно открыло фотографию. Однако нужно было целых 102 года для ее внедрения в производство: лишь в 1829 г. фотография приобрела практическое значение. Для внедрения в жизнь телефона понадобилось более полувека: он был изобретен в 1820 г., а впервые переговоры на расстоянии при помощи телефонного аппарата проведены в 1876 г. Тридцать пять лет понадобилось для того, чтобы утвердило себя открытие радио (1867-1902). А вот телевидению для этого уже было достаточно всего четырнадцати лет (1922-1936), а транзистору еще меньше.

Нечто похожее было и с освоением космического пространства. Первый советский искусственный спутник Земли многие на Западе встретили с нескрываемым скептизмом и недоверием. Мол, что из того, что на космическую орбиту заброшено несколько килограммов металла, какая польза от этого эксперимента, что принесет он миру и человечеству?

Общежитие на улице Мичурина

Это здание также не дожило до наших дней и было снесено в 1972 году. На его месте построено многоэтажное здание. О том, что здесь в комнате №9 жил Ю.А.Гагарин напоминает только мемориальная табличка, установленная 7 апреля 2011 года на пятидесятилетие полёта первого космонавта в космос на этом здании.

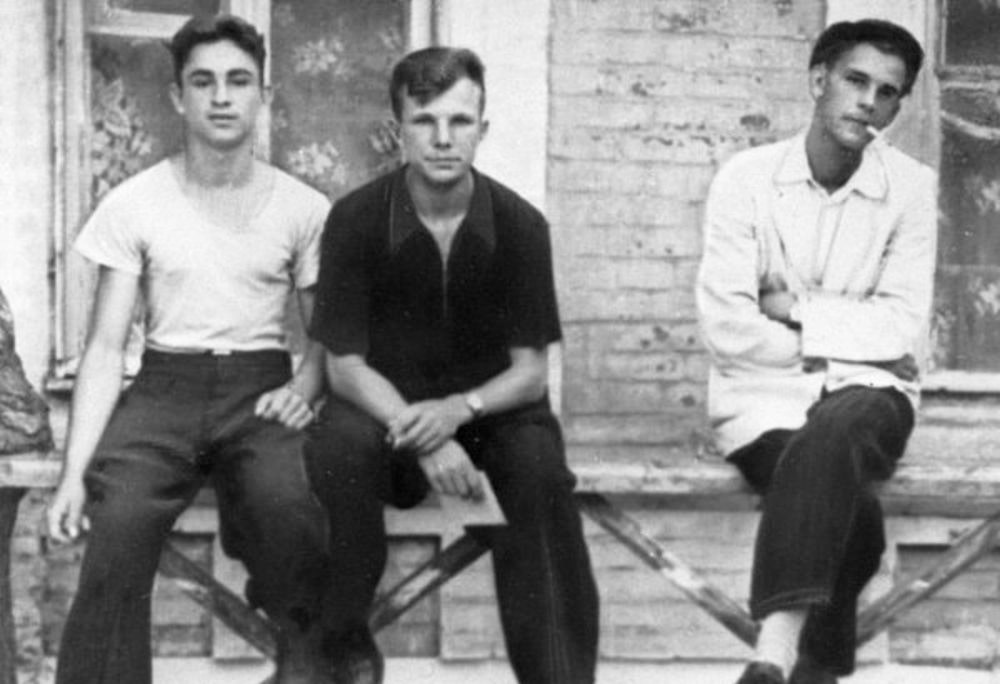

Саратовский индустриальный техникум

Интересен тот факт, что капсула спускаемого аппарата на самом деле приземлилась в четырех километрах от места установки памятного монумента и то, что перед приземлением спускаемого аппарата Гагарин катапультировался и совершил посадку на парашюте отдельно от капсулы, а не в ней и в нескольких метрах (от официально объявленного места), немножко в сторону спускаемого аппарата. Капсула же упала на обрывистом берегу Волги, откуда открывается прекрасный вид на речные протоки и город Саратов, находящийся чуть выше по течению на противоположном берегу.

5 января 1965 года Юрий Алексеевич Гагарин с супругой был гостем коллектива индустриального техникума в Саратове. Программа посещения была насыщена. Гагарины побывали на праздновании 20-летия индустриального техникума в новом здании театра оперы и балета, а также в самом техникуме. К их приезду в одном из кабинетов был организован небольшой музей посвященный первому космонавту. Этот день считается днём создания музея, который сначала занимал одну комнату, а затем, по мере накопления материалов, переехал в бывшее здание столовой техникума и разросся до размеров приличного музея. В экспозиции музея представлены около 1400 экспонатов. Экспозиция постоянно пополняется за счет постановки на учет экспонатов, хранящихся в фондах музея.

Музей обладает бесценной коллекцией материалов, связанных с именем Ю.А. Гагарина. Она состоит из подлинных документов, фотографий, вещей, связанных с именем Колумба Вселенной. Прежде всего – это личное дело Юрия Гагарина, включающее в себя ряд документов, написанных его рукой, характеристику Гагарина, выписку из ведомости о его успеваемости и другие раритеты. В музее хранятся учебники, научно-популярные и художественные книги из библиотеки Саратовского индустриального техникума, которые читал Ю. Гагарин.

После гибели прославленного лётчика-космонавта в 1969 году техникуму было присвоено его имя. Также в нише в стене здания был установлен бронзовый памятник Гагарину. Изначально бюст стоял на постаменте с памятной надписью, однако впоследствии бюст был вмонтирован в стену, а о годах, проведённых Гагариным в классах техникума, ныне напоминает мемориальная доска. Памятник и музей при колледже являются обязательными пунктами программы экскурсий по Гагаринским местам, возле него всегда лежат свежие цветы. После ряда реорганизаций бывший индустриальный техникум называется Профессионально – педагогическим колледжем СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

Другой экспонат музея – находка для тех, кому интересно устройство корабля изнутри. Первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту. В нём наглядно показано то, в каких условиях находится космонавт во время полёта. Из аппарата звучит гимн Советского Союза и слова диктора Юрия Левитана о первом полёте в космос.

В память о приземлении и пребывании Юрия Гагарина на Саратовской земле одна из красивейших улиц Саратова - набережная Волги (бывшая Миллионная ул.) переименована в Набережную Космонавтов. В 1962 году набережной было присвоено новое имя — Набережная Космонавтов. Название было дано в честь приземления первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина неподалеку от Саратова. Её успел при жизни в свой приезд посетить Юрий Гагарин, с нескрываемым интересом он посетил преображенную улицу, так как помнил какой неприглядной она была в годы его учёбы. В начале Набережной в 1995 году воздвигнут памятник первому покорителю космоса - Юрию Алексеевичу Гагарину. Около памятника играют дети, влюбленные назначают свидания. Жизнь продолжается и благодарные саратовцы помнят Юрия и хранят светлую память о нем.

Набережная Космонавтов выполнена в 4 яруса от Бабушкиного до Обуховского взвоза, далее остаётся два яруса. Четвёртый ярус набережной граничит с жилой застройкой города. На третьем ярусе создан бульвар с тенистой аллеей. На втором ярусе террасы высажены многолетние цветы. Первый ярус — прогулочная аллея вдоль Волги.

Саратовский памятник Ю.А.Гагарину– известная городская достопримечательность, которая находится на известной Набережной Космонавтов. Если точнее, то монумент располагается на берегу Волги в месте пересечения улицы Набережной Космонавтов, а также Обуховского переулка. Выполнена скульптура космонавта из бронзы и отлита в 1990 году специалистами крупного Мытищинского завода художественного литья. Открытие памятника Ю.А.Гагарину, достопримечательности Саратова, осуществилось в 1995 году. Важно отметить, что Ю. Гагарин любил Волгу и посещал набережную за время учебы в Саратове много раз.

Памятник Ю.А. Гагарину установлен и на аэродроме в Дубках, где базируется аэроклуб имени Ю.А. Гагарина. Примечательно, что бюст первого космонавта установлен на необычно низком постаменте, чуть возвышающемся над землей. Сделано это видимо из-за специфики аэродрома, где любой высокий предмет может быть потенциально опасным. На аэродроме базируется Аэроклуб им. Ю.А. Гагарина (центральный аэроклуб РОСТО Саратовской обл.), где выполняются спортивные прыжки с парашютами и тренировки спортсменов-вертолётчиков. Среди выпускников аэроклуба - двадцать девять Героев Советского Союза. Что же касается легендарной личности Гагарина, то и сегодня в Саратовском аэроклубе РОСТО работают люди, которые не только помнят Юрия Алексеевича, но и были знакомы с ним лично.

8 апреля 2016 года в парке Ю.А. Гагарина был открыт памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. На постаменте установлен бюст, сбоку цитата, сказанная Гагариным про Саратов: " Город Саратов я по праву могу считать своей второй родиной, город моей юности — здесь я учился в индустриальном техникуме. здесь же я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец на саратовскую землю я возвратился из космоса". Сзади на постаменте еще одна цитата из высказываний первого космонавта Земли: "Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа."

В самом центре города у парка Липки, за памятником Н.Г.Чернышевскому на одноименной площади, справа можно увидеть панораму города под стеклом, созданную к 400-летию города Саратова. Среди прочего здесь имеется плита с барельефами самых известных людей из Саратовской истории. В середине барельеф Юрия Алексеевича Гагарина.

Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Его родители — Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины были крестьянами. Помимо Юрия в семье росло ещё трое детей: Валентин, Борис и Зоя.

В 1941 году Юрий Гагарин пошел в первый класс, но учебу прервала война. Деревню Клушино захватили фашисты, об учебе пришлось забыть. Позже Юрий не любил вспоминать время оккупации, так как его семье пришлось перенести много ужасных лишений и страданий. При отступлении немцы угнали в Германию сестру Зою и брата Валентина. К счастью, им удалось вернуться на Родину.

В 1943 году деревню Клушино освободили. После окончания войны семья Гагариных перебралась в город Гжатск, где Юрий снова смог приступить к учебе.

Будущий космонавт был способным учеником, интересовался музыкой, фотографией, очень любил читать. В 1949 году Гагарин окончил шесть классов и поступил ремесленное училище в подмосковных Люберцах. Одновременно юноша учился в вечерней школе рабочей молодежи. Тогда же Юрий начал играть в баскетбол и даже стал капитаном команды.

Занимаясь в Саратовском областном аэроклубе, он выполнил 196 полетов на самолёте ЯК-18, налетав 42 часа 23 минуты.

Учёба в лётном училище

После окончания аэроклуба Юрия Гагарина направили в Оренбург в Первое Чкаловское Высшее авиационное училище летчиков.

14 марта 1955 года Гагарин совершил первый прыжок с парашютом. Во время учёбы он летал на самолётах:

Он выполнил 586 полетов, общий налет составил 166 часов 41 минуту.

Получив квалификацию летчика-истребителя, Юрий Гагарин отправился к месту службы в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота. К тому времени у молодого летчика уже была семья.

В 1957 году Гагарин женился на Валентине Горячевой, сотруднице Центра управления полетами. В 1959 году у них родилась дочь Елена, а в 1961 году вторая дочь — Галина.

В 1959 году Юрию Гагарину присвоили звание старшего лейтенанта. Тогда же он был представлен на должность старшего летчика.

Подготовка к полёту в космос

В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в отряд космонавтов. После прохождения тестов и проверок медицинская комиссия признала Юрия годным для полетов.

В марте 1960 года он стал слушателем отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС и приступил к тренировкам. В отряде было 20 человек.

Юрий пользоваться всеобщими уважением и любовью. Он был доброжелательным, целеустремлённым, инициативным. Не представляя своей жизни без неба, Гагарин всецело отдавался занятиям.

Первый полёт человека в космос

Где приземлился Гагарин?

Приземлился Гагарин неподалеку от деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

После полета Юрия Гагарина наградили орденом Ленина и удостоили званий Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР.

Гибель Юрия Гагарина

27 марта 1968 года Гагарин в паре с инструктором Владимиром Серегиным выполнял тренировочный полет. Произошла авиационная катастрофа, самолёт разбился вблизи деревни Новосёлов Киржачского района Владимирской области. Оба летчика погибли.

Урны с из прахом захоронены в Кремлевской стене. Точные причины и обстоятельства катастрофы не установлены до сих пор.

С 1962 года 12 апреля отмечается в нашей стране как День Космонавтики.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Гжатском районе Смоленской области в крестьянской семье. После окончания Великой Отечественной войны его семья переехала в Гжатск (город Гагарин).

В пятнадцать лет Гагарин поступил в ремесленное училище №10 в подмосковных Люберцах, в то же время он учился в Люберецкой вечерней школе рабочей молодежи. В июне 1951 года он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Своей рабочей профессией Юрий Алексеевич гордился всю жизнь.

В августе 1951 года Юрий Гагарин стал студентом Саратовского индустриального техникума. Свои первые шаги в авиации Гагарин сделал в Саратовском аэроклубе, куда поступил, будучи студентом техникума.

Ему успешно удавалось совмещать занятия в техникуме с полетами в аэроклубе.

В 1955 году Гагарин с отличием окончил и техникум, и аэроклуб и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18.

Осенью 1955 года Гагарин был призван в ряды Советской Армии и направлен в Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков. В октябре 1957 года, после окончания училища, он получил военную квалификацию летчика-истребителя.

Затем Гагарин служил в истребительном авиационном полку Северного флота. В октябре 1959 года он стал старшим летчиком, его общий налет составил 265 часов. Узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники (так негласно называли будущие космические корабли),Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу испытателей. И осенью 1959 года его вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале.

7 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Вершинина Гагарин был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Он стал одним из двадцати летчиков.

Выбор первого покорителя космического пространства определялся многими факторами, причем физиологические показатели и знание техники не были доминирующими.

Руководители ведомств, курировавших космические разработки, понимали, что первый космонавт должен стать лицом страны, достойно представляющим ее на международной арене. Выбор в пользу Гагарина сделал лично Никита Хрущев, который в то время был первым секретарем ЦК КПСС.

10 апреля 1961 года госкомиссия утвердила старшего лейтенанта Гагарина пилотом на первый полет в космос.

Перед историческим стартом космонавт сделал заявление для радио и печати: "Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты".

За два дня до полета Гагарин написал письмо жене Валентине и дочерям, в котором есть такие строки: "Когда-то еще в детстве прочитал слова В.П. Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца".

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени стартовал 300-тонный космический корабль "Восток", который впервые поднял землянина на высоту 327 километров.

Первый полет человека в космос длился всего 108 минут. При выведении корабля-спутника на околоземную орбиту на несколько секунд пропала связь с космонавтом. А когда после сделанного вокруг планеты витка включилась программа возвращения, корабль неожиданно начал вращаться вокруг своей оси с очень большой скоростью. В некогда засекреченном послеполетном докладе Гагарина были такие слова: "Все кружилось. То вижу Африку, то горизонт, то небо. Разделения нет!" Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в заданном районе, а в Саратовской области, неподалеку от деревни Смеловки.

14 апреля в московском аэропорту Внуково первого космонавта планеты встречало все партийное руководство страны, журналисты и москвичи. После исторического полета Гагарин стал знаменитостью и национальным героем. Он побывал почти во всех уголках СССР, посетил 30 стран. Поездки первого космонавта по странам и континентам, которые также называют "миссией мира", продолжались два года.

Гагарин был награжден орденом Ленина и удостоен званий Героя Советского Союза и Летчика-космонавта СССР. Последнее было учреждено специально для Гагарина.

Кроме того, первый космонавт был удостоен множества иностранных почетных званий и наград.

В мае 1961 года Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов, а в декабре 1963 года - заместителем начальника ЦПК. В то же время Гагарин готовился к новым космическим стартам. В 1967-м он стал дублером Владимира Комарова, который погиб 23 апреля при первом испытательном полете пилотируемого корабля "Союз".

В феврале 1968 года Юрий Гагарин окончил с отличием Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".

После защиты дипломной работы Гагарин вновь приступил к летной практике.

27 марта 1968 года космонавт отправился в тренировочный полет на истребителе МиГ-15 вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Обстоятельства катастрофы до сих пор не установлены. Гагарину было 34 года.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Гжатском районе Смоленской области в крестьянской семье. После окончания Великой Отечественной войны его семья переехала в Гжатск (город Гагарин).

В пятнадцать лет Гагарин поступил в ремесленное училище №10 в подмосковных Люберцах, в то же время он учился в Люберецкой вечерней школе рабочей молодежи. В июне 1951 года он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Своей рабочей профессией Юрий Алексеевич гордился всю жизнь.

В августе 1951 года Юрий Гагарин стал студентом Саратовского индустриального техникума. Свои первые шаги в авиации Гагарин сделал в Саратовском аэроклубе, куда поступил, будучи студентом техникума.

Ему успешно удавалось совмещать занятия в техникуме с полетами в аэроклубе.

В 1955 году Гагарин с отличием окончил и техникум, и аэроклуб и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18.

Осенью 1955 года Гагарин был призван в ряды Советской Армии и направлен в Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков. В октябре 1957 года, после окончания училища, он получил военную квалификацию летчика-истребителя.

Затем Гагарин служил в истребительном авиационном полку Северного флота. В октябре 1959 года он стал старшим летчиком, его общий налет составил 265 часов. Узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники (так негласно называли будущие космические корабли),Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу испытателей. И осенью 1959 года его вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале.

7 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Вершинина Гагарин был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Он стал одним из двадцати летчиков.

Выбор первого покорителя космического пространства определялся многими факторами, причем физиологические показатели и знание техники не были доминирующими.

Руководители ведомств, курировавших космические разработки, понимали, что первый космонавт должен стать лицом страны, достойно представляющим ее на международной арене. Выбор в пользу Гагарина сделал лично Никита Хрущев, который в то время был первым секретарем ЦК КПСС.

10 апреля 1961 года госкомиссия утвердила старшего лейтенанта Гагарина пилотом на первый полет в космос.

Перед историческим стартом космонавт сделал заявление для радио и печати: "Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты".

За два дня до полета Гагарин написал письмо жене Валентине и дочерям, в котором есть такие строки: "Когда-то еще в детстве прочитал слова В.П. Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца".

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени стартовал 300-тонный космический корабль "Восток", который впервые поднял землянина на высоту 327 километров.

Первый полет человека в космос длился всего 108 минут. При выведении корабля-спутника на околоземную орбиту на несколько секунд пропала связь с космонавтом. А когда после сделанного вокруг планеты витка включилась программа возвращения, корабль неожиданно начал вращаться вокруг своей оси с очень большой скоростью. В некогда засекреченном послеполетном докладе Гагарина были такие слова: "Все кружилось. То вижу Африку, то горизонт, то небо. Разделения нет!" Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в заданном районе, а в Саратовской области, неподалеку от деревни Смеловки.

14 апреля в московском аэропорту Внуково первого космонавта планеты встречало все партийное руководство страны, журналисты и москвичи. После исторического полета Гагарин стал знаменитостью и национальным героем. Он побывал почти во всех уголках СССР, посетил 30 стран. Поездки первого космонавта по странам и континентам, которые также называют "миссией мира", продолжались два года.

Гагарин был награжден орденом Ленина и удостоен званий Героя Советского Союза и Летчика-космонавта СССР. Последнее было учреждено специально для Гагарина.

Кроме того, первый космонавт был удостоен множества иностранных почетных званий и наград.

В мае 1961 года Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов, а в декабре 1963 года - заместителем начальника ЦПК. В то же время Гагарин готовился к новым космическим стартам. В 1967-м он стал дублером Владимира Комарова, который погиб 23 апреля при первом испытательном полете пилотируемого корабля "Союз".

В феврале 1968 года Юрий Гагарин окончил с отличием Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".

После защиты дипломной работы Гагарин вновь приступил к летной практике.

27 марта 1968 года космонавт отправился в тренировочный полет на истребителе МиГ-15 вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Обстоятельства катастрофы до сих пор не установлены. Гагарину было 34 года.

Читайте также: