Доклад аммонит 5 класс биология

Обновлено: 01.06.2024

3. Аммониты – это вымершие родственники ныне живущих головоногих моллюсков, таких как кальмары и осьминоги.

4. Цель работы: - изучить аммониты и понять, как жили, развивались и эволюционировали живые организмы, населявшие нашу планету

много

миллионов лет назад.

Задачи работы:

- изучить историю происхождения аммонитов;

- определить особенности строения и

жизнедеятельности аммонитов;

- выявить связь аммонитов с представителями

современной фауны;

- определить ареал обитания аммонитов и посетить

эти места.

5. Возникли аммониты приблизительно 400 млн. лет назад, вымерли 65 млн. лет назад. Общее время существования превышает 330 млн.

6. Предками аммонитов были головоногие моллюски с прямой раковиной – бактриты. В процессе эволюции прямые раковины бактритов

7. Свое название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона: спиральные раковины аммонита напоминали рога

Свое название аммониты получили в

честь древнеегипетского божества Амона: спиральные

раковины аммонита напоминали рога божества, которое

иногда изображалось с в виде священного животного овна.

8. Большинство аммонитов имели наружную раковину, обороты которой находились в одной плоскости . Такие раковины называются

9. Значительно реже встречались аммониты с раковиной нестандартной формы – гетероморфной. Обороты этих камер не находились в одной

Значительно реже

встречались

аммониты с

раковиной

нестандартной

формы –

гетероморфной.

Обороты этих камер

не находились в

одной плоскости, они

могли могут быть

загнуты на конце

крючком или

скручены в клубок.

10. Строение аммонита

11. Аммониты жили только в морях с нормальной соленостью, никогда не заходя в пресные водоемы. Большинство аммонитов были активными

хищниками,

они питались мелкими

беспозвоночными,

червями, другими

моллюсками и мелкой

рыбой. Аммониты в свою

очередь сами являлись

пищей для морских

рептилий и крупных рыб.

Аммониты размножались, откладывая большое

количество очень маленьких, размером 1-2 мм яиц.

Аммонит рождался из яйца крохотным, питался

планктоном и сам строил свою раковину.

12. Ранее считалось, что наиболее близким подобием аммонитов среди современных головоногих является наутилус (кораблик), тело

13. Но последние исследования свидетельствуют о том, что по числу щупалец, сложному строению глаз и способу размножения аммониты

Каракатица

Осьминог

Но последние исследования свидетельствуют о том,

что по числу щупалец, сложному строению глаз и

способу размножения аммониты значительно

ближе к современным каракатицам, осьминогам и

кальмарам, чем к наутилусам.

15. По берегам реки Белая можно увидеть множество огромных каменных шаров (оолитов).

16. Некоторые камни расколоты, и на них мы видим окаменевшие отпечатки раковин аммонитов.

17. Цель работы: реконструкция археологических раскопок по поиску аммонитов, изучение внешнего вида и строения раковины аммонита.

18. Возьмем молоток и стамеску, с их помощью нанесём удары по гипсовой форме. После нескольких ударов становятся видны останки

19. Извлечем аммонит, окончательно удалив остатки гипса и очистив аммонит от гипсовой пыли при помощи кисточки.

20. С помощью лупы рассмотрим найденный аммонит и сравним его с аутентичными образцами. Наша находка представляет собой точную

21. Результат работы: мы смоделировали археологическую раскопку аммонита, изучили его внешний вид и строение спиралевидной

22. Вывод: в возникновении и развитии аммонитов, как и других живых существ, есть свои закономерности. Изучение аммонитов помогает

нам понять, какой

была жизнь на Земле много

лет назад, как зарождались,

развивались и вымирали

живые организмы. Изучая

древние существа можно

выявить их сходства с

современными животными.

Держа в руках аммонит, живший на Земле много

миллионов лет назад, я словно заглядываю в прошлое,

настоящее и будущее нашей планеты.

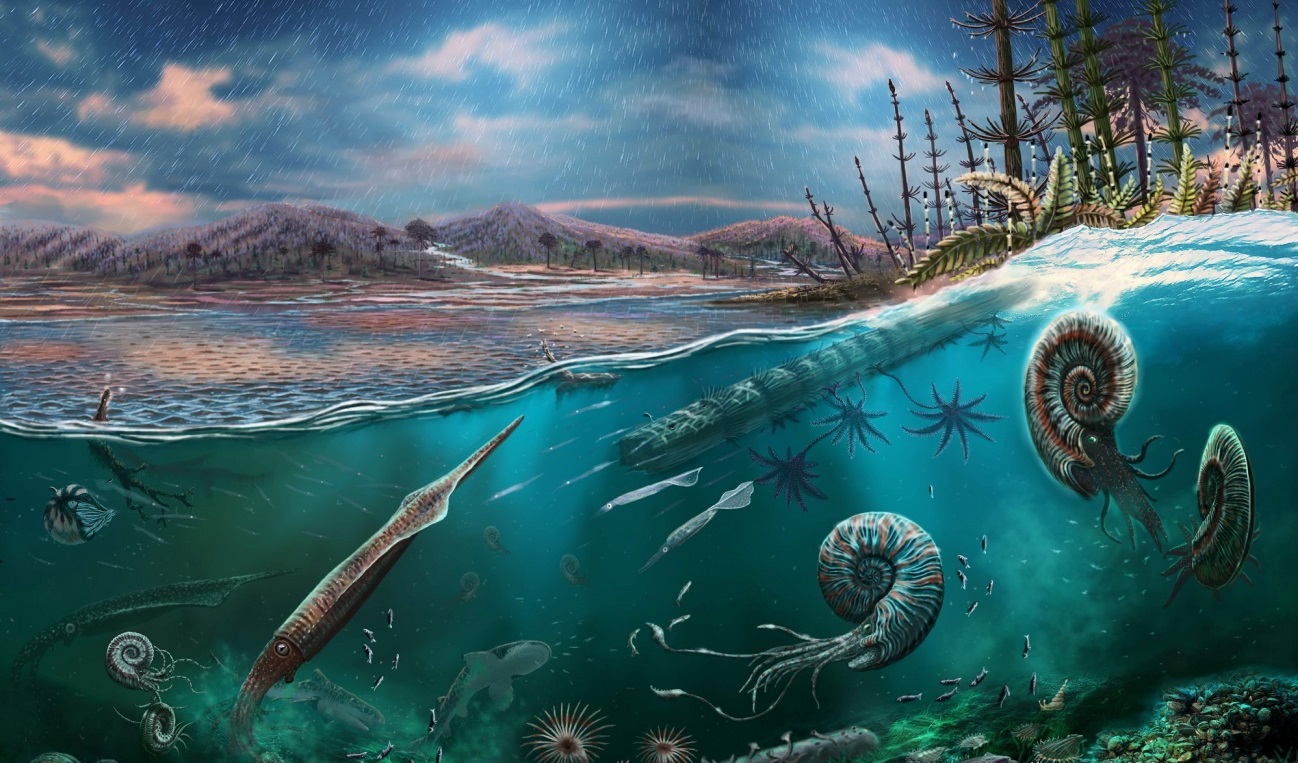

Яркое дневное солнце освещает серебристо-синие пенящиеся гребни волн Волжского моря. Далеко на горизонте между водной гладью и небом зеленеет полоска тропической растительности – берег одного из островов. Крылатые острокрылые тени с резким криком проносятся над волнами, выхватывая из воды мелкую рыбу. А под поверхностью воды кипит своя микроскопическая жизнь. Одноклеточные водоросли впитывают лучи солнца и становятся пищей для личинок ракообразных и иглокожих, морских червей, мелких медуз и прочих существ, глазастых и полупрозрачных. Среди этих планктонных жителей встречаются крохотные раковинки-шарики, размером около 1 мм, с тонюсенькими, почти невидимыми щупальцами.

Это – молодые аммониты, и о них пойдет сегодняшний рассказ.

Аммониты приходятся дальними родственниками наутилусам, единственным современным головоногим, сохранившим внешнюю раковину. Их история начинается в раннем палеозое. Первые головоногие имели компактную раковину в форме конуса. Со временем увеличение размеров этих животных породило серьезную проблему. Прямая жесткая раковина сильно снижала подвижность, делая моллюсков легкой добычей.

Легкий изгиб раковины давал преимущество в маневренности и со временем увеличивался, пока не сформировалась спираль. Каждый завиток этой спирали прилегал к соседнему, образуя цельную конструкцию. Такое устройство раковины делало ее компактной и управляемой. Это позволяло вести активный образ жизни – спасаться бегством от хищников и самому охотиться на подвижную добычу. Так, 410 млн лет назад, в начале девонского периода, появился новый подкласс головоногих моллюсков – аммониты.

2. Раковина - и дом, и корабль.

Прошло несколько месяцев. Наши аммониты подросли и покинули поверхностные слои воды. Тысячи личинок были съедены хищниками, но сотни выжили и теперь обитают у кораллового рифа, барьером опоясывающего лагуну одного из островов. Здесь, среди кораллов, затопленных стволов деревьев, губок и морских лилий гораздо больше укромных мест – и больше пищи для растущих моллюсков. Теперь их спиральные раковины стали крепче, и достигают нескольких сантиметров в диаметре.

Моллюск занимает переднюю часть раковины, наращивая ее края и формируя позади себя перегородку. Перегородки делят внутреннее пространство камеры на отсеки. Край перегородки в том месте, где она соединяется со стенкой раковины, имеет сложное изогнутое строение. Это лопастная линия, она образует красивый узор на окаменевших раковинах моллюсков и служит одним из основных систематических признаков. Через все перегородки проходит тонкая полая трубка, пронизанная кровеносными сосудами – сифон. С его помощью аммонит может менять свою плавучесть, заполняя часть отсеков углекислым газом, а часть – водой.

3. Место под солнцем.

Становясь по мере роста все сильнее и проворнее, аммониты удаляются от рифовой стены в сторону открытого моря. Образуя крупные рассеянные по водной толще стаи, они следуют за морскими течениями, расселяясь на огромные расстояния. Численностью и разнообразием они могут соперничать с рыбами, и каждый вид занимает свою экологическую нишу. Некоторые аммониты охотятся в толще воды, полагаясь на скорость. Другие – держатся поближе к берегу, защищаясь от врагов массивными раковинами. У поверхности парят, раскинув слизистые перепонки между щупальцами, ловцы планктона. Их раковины не похожи на правильные спирали, они изгибаются в разных плоскостях, придавая аммониту причудливый облик. Спустя миллионы лет таких аммонитов назовут "гетероморфными". Зона обитания многих видов расположена на разной глубине. Совершая суточные миграции вверх и вниз, они как будто исполняют сложный танец, подчиняясь своим биологическим ритмам.

Разнообразие аммонитов привело к появлению настоящих гигантов. Большинство этих моллюсков были, как водится, невелики - от 1-2 до 30 см. Гораздо меньше видов имело крупные раковины диаметром около полуметра. Но среди них особняком стоит Parapuzosia seppenradensis. Этот аммонит имел колоссальную раковину - 2,5 метра в диаметре. Если ее развернуть, длина раковины окажется более 10 метров! Общий вес великана достигал 1,5 тонн, из которых на долю моллюска приходилось 700 кг.

Аммониты – обладатели сложно устроенных глаз и хорошего зрения. Большинство из них обитает в верхних слоях воды, где хорошее зрение играет большую роль. Глаза аммонитов не сохранились в геологической летописи. Однако, генетические исследования головоногих позволяют предположить, что они были не хуже, чем у кальмаров и осьминогов.

Другое важное чувство – обоняние. Хеморецепторы головоногих расположены на щупальцах. Можно сказать, что они и нюхают, и ощущают вкус с помощью рук. Умение различать запахи должно было помогать аммонитам ориентироваться в открытом море, находить пищу и партнера.

4. Живые субмарины.

Прошло больше года. Наши аммониты ведут одиночную, полную опасностей жизнь в открытом море. Как хищники, так и непогода могут стать причиной их гибели. Свирепые шторма, превращающие поверхность Волжского моря в бурлящий пеной котел, заставляют головоногих мореплавателей погрузиться на глубину. Их раковины прочны, и выдерживают большое давление благодаря сложному устройству лопастной линии. Здесь, во тьме, на глубине в несколько сотен метров, светятся холодным светом стайки белемнитов и вспыхивают бледными блюдцами глазища страшных офтальмозавров.

Мягкое сочное мясо моллюсков привлекает многих охотников. Это и рыбы, и морские рептилии, такие, как ихтиозавры. Выброшенные штормом на берег, аммониты становятся легкой добычей для мелких динозавров и примитивных млекопитающих. Но и сами они – грозные хищники для тех, кто меньше размером. Рыбы, ракообразные, морские лилии и прочие обитатели моря становятся их добычей.

Ловчим инструментом для аммонитов являются щупальца. Пока нет четких отпечатков мягких тканей, сложно судить об их устройстве. Но можно с уверенностью говорить о том, что их изначальное число было равно 10, как и у всех головоногих. Уменьшилось их количество, как у осьминогов, или увеличилось, как у наутилусов – пока не известно. Не найдено также и следов хитиновых крючьев, как у кальмаров. Но наличие как минимум одной пары длинных ловчих щупалец выглядит логичным для активных охотников, какими были аммониты.

5. Конец пути.

Жизнь головоногих моллюсков редко бывает долгой. Она длится несколько лет и завершается самым главным событием – размножением. Ко времени достижения половозрелости поведение аммонитов меняется. Они образуют скопления, самцы становятся агрессивными и могут повредить раковину соперника своим острым клювом.

Как только выбор партнера сделан, пары объединяются, сплетаясь щупальцами. Спаривание, похожее на диковинный танец, длится более суток. Самец передает самке сперматофор и погибает от истощения.

Спустя еще несколько недель самки поднимутся к самой поверхности на нерест и также закончат свой жизненный путь. Миллионы икринок будут выпущены в свободное плавание, чтобы юные аммониты начали свою жизнь среди планктона Волжского моря.

На протяжении 340 млн лет аммониты обитали в морях. Они участвовали в формировании сложных экосистемных связей древних сообществ. Многие распространенные виды играли ключевую роль в цепи питания, выступая как хищниками, так и добычей. Их стратегия размножения с коротким жизненным циклом и миллионами детенышей была эффективна. Она позволяла быстро эволюционировать, приспосабливаясь к окружающей среде и создавая новые виды. Но она же делала аммонитов уязвимыми.

Падение астероида на рубеже мела и палеогена запустило цепочку катастрофических изменений, разрушающих экосистемы мезозоя. Изменение кислотности морской воды привело к гибели планктона, а вместе с ним – молоди аммонитов. Кратковременное в масштабах геологии событие оказалось критичным для этих головоногих, и вызвало их полное вымирание.

Сегодня их раковины являются гордостью многих музеев и частных коллекций. Они помогают ученым заглянуть в далекое прошлое нашей планеты, понять ее историю. А их живые родственники (хоть и очень дальние) – наутилусы – заставляют задуматься о бережном отношении к окружающей среде.

Аммониты, также аммоноидеи (лат. Ammonoidea) — подкласс головоногих моллюсков, первые представители которого появились в девонском периоде, последние вымерли в конце мелового периода во время мел-палеогенового массового вымирания. Остатки аммоноидей найдены на всех материках. Являются руководящими ископаемыми для позднего палеозоя и мезозойской эры, по аммоноидеям построены многие зональные шкалы.

Содержание

Описание [ ]

Строение [ ]

Возникнув из ранних наутилоидов, аммоноидные головоногие впервые появились в девоне, около 400 млн лет назад и вымерли в конце мелового периода, 65 млн лет назад, вместе с динозаврами. Классификация аммоноидов частично основана на орнаменте и структуре перегородок камер раковины. В то время как почти все наутилоиды демонстрируют мягкие изогнутые швы, линия аммоноидного шва (пересечение перегородки с внешней оболочкой) имеет волнообразную структуру, образующую рифленую поверхность. Аммониты (подкласс Ammonoidea) различаются по строению их перегородок — разделительных стенок, которые отделяют внутренние камеры и по характеру их швов на соединениях наружной стенки раковины. Аммоноидные перегородки имеют характерные выпуклости и углубления, что отличает их от наутилоидных перегородок, которые обычно представляют собой простую вогнутую форму в форме тарелки. Топология перегородок у Ammonoidea, особенно вокруг обода, привела к обнаружению различных образцов шва, состоящих из трёх основных групп:

Аммонит обнаруженный в юрских отложениях Лайм Риджиса, Великобритания

Раковины мономорфные от эволютных до инволютных, реже гетероморфные, менее разнообразные по форме, чем гетероморфные литоцератиды, хотя среди них имелись прямые, спирально-плоскостные с несоприкасающимися оборотами, спирально-конические и прочие. Скульптура представлена ребрами, шипами, бугорками и т. д. Устье обычно простое, у некоторых, в основном среднеюрских, форм наблюдаются ушки, иногда присутствовал брюшной (вентральный) выступ и др. Лопастная линия аммонитовая. Лопасть на боковой стороне трехраздельная. У некоторых позднемеловых аммонитов произошло упрощение лопастной линии (псевдоцератиты).

Мягкие ткани [ ]

| Я не очень понимал, что к чему. Узнал пищевод, потом желудок, затем в кишечнике обнаружил копролит. Потом опознал жабры и, наконец, репродуктивные органы. |

18 января 2021 года в статье "Failed prey or peculiar necrolysis? Isolated ammonite soft body from the Late Jurassic of Eichstätt (Germany) with complete digestive tract and male reproductive organs" было опубликовано исследование первой находки мягких тканей аммонита-самца, предположительно относящегося к роду [1]

Классификация [ ]

- Цератиты (Ceratitida), пермь — триас

- Аммонитиды (Ammonitida), нижняя юра — верхний мел

Согласно другим классификациям они представлены как подотряды, включенные в три основных отряда: Гониатиты, Цератиты и Аммонитиды. [2]

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

В школе собранный материал отмыли и стали изучать что же это.

Мы просмотрели книги в классной библиотеке,но ответа так и не нашли. Решили воспользоваться интернетом. Вот результат поисков:

Жизнь морских животных Аммониты были хищниками и, скорее всего, охотились на любую добычу, которую могли поймать. На этих прекрасных головоногих охотились морские рептилии, рыбы, другие головоногие, включая кальмаров, белемнитов и, скорее всего, самих аммонитов и может быть даже ракообразные. Белемниты были активными хищниками. Судя по количеству ростров в юрских слоях, в основном они вели образ жизни, похожий на образ жизни современных кальмаров – плавали огромными стаями, состоящими из особей одного размера и возраста.

В юрском периоде 200 млн. лет назад процветали аммониты и белемниты. Они жили в толще воды и занимали нишу костных рыб.

Очень часто происхождение крупных и важных для биосферы таксонов животного мира оказывается покрыто мраком неизвестности. Так, до сих пор совершенно непонятно, как возникли птерозавры — летающие ящеры мезозойской эры. Существуют различные гипотезы и предположения, но ясности в этом вопросе нет. Или есть множество версий появления черепах, но какая из них ближе к истине — также неясно. Если говорить о головоногих моллюсках, то до сих остается непонятным, от кого произошел отряд Nautilida, к которому относятся дожившие до наших дней рода Nautilus и Allonautilus. Казалось бы, важнейший отряд и в биологическом, и в стратиграфическом плане, единственные наутилоидеи, пережившие случившиеся 200 миллионов лет назад, на границе триаса и юры, вымирание, последние дожившие до наших дней наружнораковинные реликты палеозоя — и непонятно, от кого произошедшие. Считавшаяся ранее общепринятой гипотеза происхождения наутилид от наутилоидей отряда Oncocerida сейчас опровергнута, но кто на самом деле был их предками, всё равно не ясно.

Зато ситуация с появлением подкласса аммонитов, или аммоноидей (Ammonoidea), обстоит намного лучше: их происхождение прослежено во всех деталях. Аммоноидеи, просуществовавшие в итоге почти 340 миллионов лет (до конца мезозоя) появились в раннем девоне, около 405 миллионов лет назад. Их предками были представители довольно странного отряда Bactritida. Странного потому, что, не будучи ни особенно многочисленными, ни очень разнообразными, не отличавшиеся крупными размерами, бактритиды стали родоначальниками сразу двух подклассов головоногих — аммоноидей и колеоидей (внутрираковинных).

Прямая раковина, на первый взгляд, должна легче, чем изогнутая, двигаться в толще воды острым концом вперед. С прямой раковиной хорошо дрейфовать вниз головой или перемещаться по вертикали, меняя плавучесть раковины за счет изменения соотношения жидкости и газа в ее камерах. А для направленного движения в толще воды обладателю длинной прямой раковины нужно как-то решать проблему стабилизации ее переднего (если смотреть по направлению движения) конца. Головоногие плавают, выбрасывая воду из воронки, находящейся рядом с головой. Поэтому во время такого гидрореактивного плавания передним по ходу движения оказывается задний конец раковины. Из-за неравномерного выбрасывания воды из воронки, подводных течений и флюктуаций плотности воды конец раковины начинает рыскать из стороны в сторону и движение получается совершенно неуправляемым. Кальмары решили эту проблему размещением плавников на заднем конце тела (который оказывается передним во время движения, см. картинку дня Летающие кальмары). Но у бактритид раковина была наружной, и плавников-стабилизаторов на ее конце быть не могло. А свернутая раковина двигается хоть и медленнее из-за несколько большего сопротивления воды, но зато стабильнее, и меньше вихляет из стороны в сторону.

Надо сказать, что свернутые раковины неоднократно появлялись в разных эволюционных линиях головоногих (смотрите задачу Как стать компактнее), но лишь переход от прямых бактритид к свернутым аммоноидеям детально прослежен. В настоящее время этот ряд выглядит так: Lobobactrites — Cyrtobactrites — Kitabobactrites (описан в 2019 году) — Metabactrites — Ivoites — Anetoceras — Erbenoceras и т. д. Три первых рода в этом ряду еще относятся к бактритидам, а начиная с Metabactrites уже идут аммоноидеи. Проведение границы между бактритидами и аммоноидеями, конечно, очень условное — просто некоторые палеонтологи договорились, что раз у Metabactrites уже есть полный оборот раковины (хотя еще и сильно развернутой), то его формально следует считать первой аммоноидеей. Вряд ли по образу жизни и анатомии он сильно отличался от Kitabobactrites и прочих бактритид.

Превращение бактритид в аммоноидей. Cyrtobactrites и Kitabobactrites — бактритиды, а Metabactrites формально относится к аммоноидеям. Рисунок из статьи C. Naglik et al., 2019. Early Devonian ammonoid faunas in the Zeravshan Mountains (Uzbekistan and Tadjikistan) and the transition from a carbonate platform setting to pelagic sedimentation

После метабактритеса сворачивание раковины продолжилось, и вскоре аммоноидеи уже обладали плотной спиралью — лишь в ее середине зияло небольшое отверстие. Дело в том, что эмбриональные раковины менялись значительно медленнее, чем взрослые: они были консервативнее, и поэтому даже у уже свернутых аммоноидей та часть раковины, которая формировалась в яйце, продолжала оставаться слабоизогнутой или даже почти прямой. Но чуть позже и эмбриональные раковины свернулись в тугую спираль и более не разворачивались, хотя взрослые раковины впоследствии приобретали самые разные формы, а некоторые даже возвращались к предковому прямому состоянию (см. картинку дня Гетероморфные аммониты).

Древнейшие аммоноидеи: Metabactrites и два Erbenoceras с уже почти полностью свернутой раковиной. Фото из статьи C. Klug et al., 2015. Ancestry, origin and early evolution of ammonoids

Начальные части раковин девонских аммоноидей с сохранившейся эмбриональной (то есть сформированной в яйце) частью. Граница эмбриональной раковины отмечена либо звездочкой (если авторы уверены в ее расположении), либо знаком вопроса (если авторы не совсем уверены). Фото из статьи K. De Baets et al., 2012. Early evolutionary trends in ammonoid embryonic development

Читайте также: